Por Diogo Bizotto

Com Adriano KCarão, Bernardo Brum, Bruno Marise, Davi Pascale, Eudes Baima, Fernando Bueno, José Leonardo Aronna, Mairon Machado, Micael Machado e Ronaldo Rodrigues

Participação especial de Ricardo Seelig, editor do site Collector’s Room

Ao contrário da edição anterior da série, que apresentou uma evidente predominância do rock progressivo, nossa lista final referente a 1974 traz uma variedade mais digna do universo musical da época. Hard rock, blues, música eletrônica, samba e até rock (quase) sem guitarra dão as caras nesta edição, além, é claro, do progressivo, que se apresenta em facetas bastante distintas e toma contornos que se fundem ao heavy metal e ao jazz. No topo, por grande diferença, o Deep Purple repete 1970 e crava o excitante Burn, que não foi citado por apenas um dos colaboradores. Lembramos, como sempre, que o critério para elaborar a lista final segue a pontuação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Agora cabe ao leitor interagir conosco, registrando suas preferências e manifestando as críticas que achar pertinente.

Deep Purple – Burn (151 pontos)

Adriano: Longe de ser o melhor desse ano, sequer é o melhor desse ano do Deep Purple. Stormbringer (1974), que segue a fórmula hard/soul/funk de Burn, mas de forma mais radical e mais bem acabada, merecia mais entrar nesta lista. Mas Burn não é ruim. A faixa-título é um dos grandes clássicos da carreira da banda, que neste disco traz ainda a ótima “Might Just Take Your Life” e a pancada “Lay Down Stay Down”. De resto, músicas perfeitamente audíveis e nada mais.

Bernardo: Poucas bandas podem se dar ao luxo de mudar radicalmente de formação e ainda assim manter uma qualidade assustadora. Apesar de não ser o meu favorito de 1974, a adição de David Coverdale e Glenn Hughes no lugar de Ian Gillan e Roger Glover alterou radicalmente aquela banda de teor neoclássico e trouxe um grupo mais direto e com mais suingue, que seria ainda mais caprichado no funkeadoStormbringer. O álbum já começa trazendo meio mundo abaixo com a avassaladora faixa-título e seu riff inflamado, com um ritmo tão alucinante quanto “Highway Star”. Também tem o groove delicioso de “Might Just Take Your Life”, com um refrão pra lá de empolgante e a seção rítmica singular de “You Fool No One”, que compõe uma música irresistível, com harmonias vocais sensacionais. Apesar do vocal de Coverdale ser funcional que só com seu estilo rasgado e agressivo, me surpreendo até hoje com as coisas que Glenn Hughes fez nos discos em que participou no Purple. Com todo respeito à Mark II, mas a banda não pareceu sentir falta nenhuma: tanto os dois discos com Ritchie Blackmore quanto Come Taste the Band (1976), com Tommy Bolin, consagraram a fase Coverdale/Hughes como um dos auges da banda.

Bruno: A estreia da fase David Coverdale/Glenn Hughes no Deep Purple gerou o meu disco preferido da banda. Talvez seja o primeiro álbum mais direto do Deep Purple, mais “hardão”, no qual eles deixam de lado a verve mais erudita e progressiva para pesar a mão nos riffs de guitarra, viradas e refrões grudentos. Apesar de apreciar a fase Gillan, tenho um pouco de dificuldade em assimilar a maioria dos discos dessa época, e com Burn é diferente. É um disco redondinho, cativante, que te segura do começo até o fim.

Davi: A fase Coverdale/Hughes durou pouco, mas os álbuns que fizeram juntos são essenciais. Este não é exceção. Além da clássica (e manjada) faixa-título, brindam os ouvintes com faixas inspiradíssimas como “Might Just Take Your Life” e o blues “Mistreated”. Item obrigatório em qualquer coleção que se preze.

Diogo: Afirmei na edição referente a 1972 desta série que não discordo de quem aponta Machine Head (1972) como o melhor e mais importante lançamento do Deep Purple. Agora, no entanto, é a oportunidade certa para afirmar com todas as letras: aqui em casa quem ocupa o topo é Burn, uma junção tão inexplicável de forças criativas e talentosas quanto absurdamente escangalhante, fazendo com que a saída de Ian Gillan e Roger Glover mal fosse percebida. David Coverdale ainda não havia atingido o topo de sua forma mas já apresentava um trabalho impressionante, não apenas vocalmente, ajudando a formatar as incríveis composições e escrevendo letras muito menos simplórias que as de Gillan. Glenn Hughes, que já vinha brilhando no Trapeze, apresenta-se ainda melhor, soando cristalino e criando um interessante contraste com a voz mais rasgada de Coverdale. Além disso, os três remanescentes seguem na ponta dos cascos, principalmente Ian Paice, que promove apresentações de gala especialmente na esplendorosa faixa-título e em “You Fool No One”. Para não dizer que todas as canções presentes no álbum são dignas dos mais efusivos elogios e merecedoras de destaque, faço uma leve ressalva à instrumental “”A” 200″, mas isso não chega a diminuir o valor do 10 que Burn merece levar carimbado em sua capa. Não é o melhor do ano por mínimo detalhe.

Eudes: Burn é provavelmente o segundo disco mais representativo do Deep Purple, depois de Machine Head. Não o coloquei no topo, mas não há dúvida de que 1974 foi marcado pelo lançamento deste petardo. E não é pra menos: aqui a banda inesperada mas sutilmente deu uma guinada no seu estilo. Sem perder a marca que veio cultivando desde o primeiro movimento de Concerto for Group and Orchestra(1969), e que chegou à máxima destilação em Machine Head, o Purple incorporou um balanço impensável apenas um ano antes, e arranjos vocais que não cabiam na formação com Ian Gillan. O que era bem arranjado e monolítico ganhava agora uma dinâmica sacolejante que se desdobraria em Stormbringer. Aí, quando a coisa tava ficando boa, Blackmore pulou fora. Mas Burn já era irreversivelmente um clássico.

Fernando: O time vinha de várias temporadas vencedoras. Na anterior, caiu um pouco por conta do ambiente ruim e da inércia que ocorre em times que já ganharam tudo. O capitão Blackmore planejou algumas alterações, com quem já havia vindo treinando secretamente, é bom dizer. Os novatos se encaixaram perfeitamente e ganharam de goleada. Posição merecidíssima para Burn e a estreia de um dos maiores frontmen do rock. Isso sem esquecer do também talentosíssimo Glenn Hughes.

José Leonardo: Na minha modesta opinião, o melhor álbum da Mark III. Por mais que seja difícil para alguns aceitar o Deep Purple sem a voz de Ian Gillan, no final, você não pode simplesmente negar o poder da presença de David Coverdale e também de Glenn Hughes. A dupla introduziu uma sonoridade soul/funk sem por em jogo o som clássico da banda.

Mairon: A estreia da melhor formação de hard rock da história, que completa 40 anos em 2014, mas que parece atualíssima. Desde a pancada da faixa-título até as experimentações sintetizadas de “”A” 200″, Ritchie Blackmore, David Coverdale, Glenn Hughes, Ian Paice e Jon Lord presenteiam os fãs com um Deep Purple ousado e espetacular tecnicamente. Jamais cinco pessoas tão talentosas foram reunidas de tal forma como na Mark III do grupo, que no mesmo ano, lançou o espetacularStormbringer, para mim, melhor que essa incendiante bolacha chamada Burn apenas por detalhes. ESSENCIAL!

Micael: O Purple provou que podia se reinventar sem Gillan e Glover e lançou um dos discos mais clássicos de sua história, para mim inferior apenas a In Rock (1970) eMachine Head em termos de qualidade. Um monolito do rock dos anos 1970, e um disco de audição obrigatória a qualquer um que diga gostar do estilo!

Ricardo: Apesar da gigantesca influência da chamada Mark II, que colocou o Deep Purple no Olimpo com clássicos como Machine Head e o antológico ao vivo Made in Japan (1972), muita gente boa considera Burn, a estreia da então nova formação da banda, como o melhor disco do lendário grupo inglês. Faço parte desse time. Renovado com as adições do novato David Coverdale e do excepcional Glenn Hughes (então com apenas 22 anos, sedento e no auge dos seus poderes), o Purple reinventou a sua música, soando mais refinado e ainda mais melódico. O contraste entre o timbre rasgado de Coverdale e a voz cristalina de Hughes era a cereja do bolo, colocado na roda já na saída, com a clássica faixa-título. E o disco ainda continha pérolas como “Might Just Take Your Life”, “You Fool no One” e o blues torto “Mistreated”, obra da genial mente criativa de Ritchie Blackmore. Cinco estrelas, fácil.

Ronaldo: A banda perde um vocalista sensacional e um bom baixista e parece que nem sente. Volta com dois bons vocalistas e um pique fantástico e ainda mais azeitada, voando a mil por hora. Disco de tirar o fôlego, uma referência em rock dos anos 1970.

King Crimson – Red (95 pontos)

Adriano: É, sim, o melhor disco desse ano do King Crimson, embora Starless and Bible Black (1974) tenha momentos genialmente bons. Mas considero esse álbum inferior aos clássicos três primeiros e, principalmente, Larks’ Tongues in Aspic(1973). As três primeiras faixas são clássicos absolutos, principalmente a proto-grunge “Fallen Angel”, mas “Providence” nunca me conquistou, e considero “Starless” apenas boa (PEDRAS!!!). O disco tem o mérito de mostrar como o peso pode ser algo bem utilizado, diferente do que costuma acontecer em pelo menos 90% dos casos.

Bernardo: Juro que tento ser teimoso, mas não dá; definitivamente não me atrai. Tem bons momentos, porém.

Bruno: Depois de uma sequência de álbuns reverenciada pelos fãs de progressivo, o King Crimson aparece com um registro mais pesado e sombrio, calcado na distorção. É o que mais gosto da banda, ao lado de In the Court of the Crimson King (1969).

Davi: Continuo não gostando de King Crimson.

Diogo: O mais assombroso disco do King Crimson é, não apenas o melhor da banda junto a In the Court of the Crimson King, mas um dos principais motivos para que eu declare diariamente minha paixão pela música. Com exceção de “Providence”, que não chega a ser tão empolgante (e cria um paralelo com “Moonchild”, do primeiro álbum), cada segundo de Red é prova da genialidade do trio remanescente formado por Robert Fripp, John Wetton e Bill Bruford, dotado de uma dinâmica única, criando uma mescla daquilo que vinha sendo conhecido como rock progressivo e fusion e daquilo que viria a ser chamado de heavy metal. O resultado é um disco à frente da “concorrência” e de seu tempo, soando excitante ainda hoje, como se suas faixas pudessem ter sido compostas em 2014. A única exceção talvez seja “Starless”, que revisita a primeira fase do grupo e busca o que de melhor ela apresentou para fazer da canção um magnético testamento, quem sabe o ápice da aventura musical empreendida pelos comandados de Fripp.

Eudes: Por mim, Starless and Bible Black estaria aqui no pódio também. Na verdade, acho os dois discos inseparáveis. Mas, paciência, 50% dos lançamentos geniais do King Crimson em 1974 está aqui. Red é, como todo álbum da banda, inexplicável. Vai da delicadeza melódica à detonação semimetálica em segundos, assustando o ouvinte (mesmo depois da enésima audição), e a gente ainda se diverte correndo atrás dos solos tortos de Robert Fripp. Se o disco fosse um EP apenas com “Starless” já seria medalhista, mas ele tem muito mais!

Fernando: Agora como um trio a banda mostrou que essa nova encarnação seria tão brilhante quanto foi com uma banda “completa”. A faixa-título é uma daquelas que, se colocadas em loop, poderia ficar tocando pra sempre.

José Leonardo: Eu estava em dúvida em escolher entre Red e Starless and Bible Black e acabei optando pelo segundo, por motivos nostálgicos. Mas, com certeza, um dos melhores álbuns da banda! Química maravilhosa entre Robert Fripp, Bill Bruford e John Wetton. Uma grande mistura de rock progressivo, hard rock, fusion e jazz experimental que cria uma peça magnífica de arte. Indispensável em qualquer coleção que se preze!

Mairon: O Rei Escarlate despede-se dos seus súditos com Red, tido para muitos como o melhor disco do grupo, mas que para mim é apenas um álbum regular. PrefiroLarks’ Tongues in Aspic e Islands (1971), mas reconheço que o peso da faixa-título e “One More Red Nightmare” são estupidamente estonteantes para um fã da fase mais jazzística do grupo. Além disso, a interpretação vocal de John Wetton em “Fallen Angel” é algo sobrenatural, e lamento apenas que Bill Bruford não apareça tanto, e, por isso, o álbum acabou ficando de fora da minha lista final, apesar de achar que sua inclusão aqui não é exagerada.

Micael: Um dos principais discos do rock progressivo, mostrando que o estilo poderia soar “pesado” também, quase em alinhamento ao heavy metal. Uma pena a versão de “Providence” não ser a completa lançada na caixa The Great Deceiver (1992), pois esta é a única faixa que não me agrada muito neste disco quase (e bota quase nisso) perfeito!

Ricardo: Nunca fui um grande fã de rock progressivo. Isso, no entanto, também nunca me impediu de reconhecer as qualidades do gênero. E Red, sétimo álbum do King Crimson, certamente é um exemplo de como o estilo pode ser fascinante. Um dos grandes discos não somente da década de 1970, mas da própria história da música.

Ronaldo: Ameaçadores em formato trio e ainda mais fratricidas do que nos discos anteriores. Uma banda quase que sem paralelos e que, com merecidos méritos, tornou-se bastante influente.

Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway (79 pontos)

Adriano: Que surpresa! Achei que este disco não fosse sequer entrar, mas que bom vê-lo ocupando uma tão boa posição. O Genesis dá uma mudada no seu estilo, seguindo uma linha menos virtuosística, aproximando-se do que fazia o Van der Graaf Generator (mas com uma sonoridade bem menos obscura). Este é um daqueles discos prejudicados por serem duplos, contendo muito material que eu considero descartável. Mas o que há de bom aqui é de fato muitíssimo bom e ultrapassa a duração de um disco simples! Há muitas boas canções no álbum, mas “In the Cage”, “Back in N.Y.C.”, “The Chamber of 32 Doors” e “The Colony of the Slipperman” são bem acima da média, e as três primeiras que citei podem todas concorrer a melhor música da banda. It is only knock and knowall, but I like it!

Bernardo: Aí sim; a história do porto-riquenho Rael, com as letras que saíram da imaginação de Peter Gabriel e as composições instrumentais saídas de Hackett, Banks, Rutherford e Collins compõem uma das grandes “óperas” do rock, que compete seguramente de igual para igual com Tommy (The Who, 1969) e The Wall (Pink Floyd, 1979). Mais de uma hora e meia, iniciada por uma faixa-título hipnotizante, principalmente pela interpretação de Gabriel. “The Carpet Crawlers” é outra coisa de louco, assim como “Fly on a Windshield”, e mostra como conflito e tensão podem ser combustíveis para criatividade. Poucos discos ressoam tanto cuidado e sensibilidade quanto este. Momento único dos anos 1970.

Bruno: Como já deixei claro nas publicações passadas, o Genesis é uma das bandas de progressivo que mais me agradam, mas este disco em particular nunca conseguiu me cativar como Selling England By the Pound (1973). O nível é o mesmo, mas o considero um pouco cansativo.

Davi: Continuo não gostando dessa fase do Genesis. Sorry!

Diogo: Apesar de não ter incluído Selling England By the Pound em minha lista referente a 1973, achei justa sua colocação no quarto lugar na lista definitiva. Neste caso, no entanto, julgo exagerada a terceira posição para The Lamb Lies Down on Broadway, cuja ambição diversas vezes supera a qualidade das músicas nele contidas. Não me entendam mal, o disco é bom, tanto que merece, no mínimo, menção honrosa minha, mas desagrada-me ver que a música, em alguns momentos, é deixada em segundo plano a fim de privilegiar o conceito, criando uma alternância de ótimos momentos com outros mais importantes para os próprios responsáveis pela obra do que para os ouvintes. O tempo talvez se encarregue de modificar minha opinião sobre o disco, mas, por ora, meu veredicto é este.

Eudes: Talvez seja melhor calar, mas como devemos deixar comentários… Na contramão de 100% dos admiradores da banda, acho este disco bem chatinho, como as aspirações operísticas de bandas de rock em geral, aliás. Mais preocupados com a narrativa, parece que a banda, salvo em um momento ou em outro (“The Lamia”, por exemplo), descuidou da imaginação melódica. Estranho, sobretudo depois do melodismo exacerbado de Selling England By the Pound. Não entraria nem no meu Top 20 de 1974.

Fernando: Este disco é uma incógnita para mim. Gosto dele, ouço de vez em quando, mas quando eu penso em Genesis dificilmente é dele que eu lembro. Muita gente fala que ele poderia ser simples, que tem muita enrolação, fato com o qual concordo em partes.

José Leonardo: Disco polêmico. Idolatrado por uns, destratado por outros, que o acusam de mera “encheção de linguiça”, que afirmam que poderiam ter feito um álbum simples etc. The Lamb Lies Down on Broadway é de fato um disco ambicioso. Não é de fácil digestão. Você precisa ouvi-lo várias vezes até assimilá-lo bem. É o último trabalho com Peter Gabriel, e nesta fase ele parece estar indo para um lado e o resto da banda para outro. Apesar de considerar o álbum anterior o melhor trabalho da banda, temos aqui uma obra muito interessante. Um disco muito diferente dos anteriores, muito mais abstrato e artístico, variado e com canções em sua maioria mais curtas. Um álbum conceitual com uma história louquíssima e que muita gente até agora não entendeu!

Mairon: Que disco, senhoras e senhoras, que DISCO! Uma história maluca, saída dos sonhos e visões de Peter Gabriel, com um arranjo musical perfeito, criado por Tony Banks (principalmente), Mike Rutherford, Phil Collins e Steve Hackett. A despedida de Gabriel deixou para a história da música joias preciosas do quilate da faixa-título, “Lamia”, “Broadway Melody of 1974″, “In the Cage”, “The Colony of Slippermen” e “It”. Um álbum difícil nas primeiras audições, mas que é essencialmente o ponto de sela da vida exuberante do rock progressivo. Depois dele, nada mais conseguiu se igualar musicalmente ou liricamente.

Micael: Curiosamente, dos discos “clássicos” com Peter Gabriel, este sempre foi o que menos gostei. Não gosto da história, de muitas músicas, acho que boa parte dele é enrolação. Agora, “In the Cage”, “The Carpet Crawlers” e a faixa-título são clássicas, e ignorar várias passagens de muitas outras seria um erro enorme. Se fosse simples, ficariam faltando muitas partes interessantes, mas, no formato final, não me agrada muito.

Ricardo: O Genesis com Peter Gabriel era uma banda única. Com o vocalista à frente, o grupo inglês gravou uma sequência impressionante de clássicos, cujos pontos mais altos foram alcançados com o trio de clássicos Foxtrot (1972), Selling England By the Pound e este disco. Despedida de Gabriel, que deixaria a banda em 1975, o álbum, apesar de, na minha opinião, não apresentar a exuberância de Selling England by the Pound, coloca os pingos em todos os Is e justifica o porquê de o Genesis ser considerado um dos maiores nomes da história do prog. Pena que depois, com a saída de Peter Gabriel e o crescente protagonismo de Phil Collins, o grupo tenha se tornado uma caricatura grotesca de si mesmo.

Ronaldo: pesar de ser uma espécie de continuidade da precisão cirúrgica desenvolvida na música do disco anterior, aqui parece que o remédio virou droga, porque exageraram no tempo de exposição. Esse é o defeito de um disco ótimo, que poderia ser maravilhoso. O conceito também, convenhamos, tem dias que o nem próprio Peter Gabriel explica.

Arnaldo Baptista – Lóki? (70 pontos)

Adriano: Este disco não agrada a mim como o faz a muita gente, mas é um bom disco, e é muito bom vê-lo aqui nesta lista. A faixa de abertura, “Será que Eu Vou Virar Bolor?” é um clássico, emocionante. O restante do álbum apresenta alguns momentos muito bons e outros que não se destacam mas também não comprometem, com exceção de “Cê Tá Pensando que Eu Sou Lóki?”, faixa que não entendo até hoje.

Bernardo: Não sou um fã tão apaixonado de Lóki?, apesar de admirar bastante a aventura solo de Arnaldo. Melancólico e raivoso, com uma fúria que só quem já tomou algumas porradas pode falar com sinceridade, como dá pra ver na abertura, a clássica “Será que Eu Vou Virar Bolor?” na qual, apesar das divertidas referências e signos, já dá pra perceber o tema geral de introspecção, de sentir-se distante das coisas e a confusão mental explorada em várias texturas e estruturas diferentes, como os metais em “Não Estou Nem Aí”, a bossa-novista “Cê Tá Pensando que Eu Sou Lóki?” e o ar prog de “Honky Tonky (Patrulha do Espaço)”. Seria um compêndio de rock nacional se antes não fosse um dos discos mais sinceros da nossa música.

Bruno: Uma obra-prima sem tamanho. Replico aqui o meu comentário feito sobre Lóki? na edição da seção War Room realizada em julho do ano passado. “Loki? está entre os meus cinco discos nacionais preferidos. Foi bom reouvir essa obra-prima maravilhosa novamente e prestar atenção em alguns detalhes que eu já nem lembrava mais. Além de uma performance impecável de Arnaldo tanto nas letras quanto ao piano e na interpretação, é impressionante ver o quanto o estado emocional de uma pessoa pode influenciar sua obra. É um dos exemplos em que podemos sentir a tristeza e desespero do sujeito exalando pelos sulcos do vinil. Pouco tempo depois Arnaldo sofreria seu colapso psicológico, do qual tem sequelas até hoje. Loki? é o registro do artista em seu limite de sanidade. Um disco lindíssimo e que chega arrepiar de tão inacreditavelmente bom.”

Davi: Ótimo disco de Arnaldo Baptista. Esta é sua primeira aventura como artista solo e é, de longe, a melhor delas. Se bem que Singin’ Alone (1981) também é um álbum interessante. Os arranjos são muito bem elaborados e possuem um tom melancólico. O que não é de surpreender, uma vez que ele ainda estava deprimido com o final de seu casamento com a cantora (e ex-Mutante) Rita Lee. Interessante notar que neste álbum, de um dos principais nomes do rock brasileiro, quase não há guitarra. Essencial!

Diogo: Diferentemente de muitas pessoas, incluindo colaboradores desta série, não compartilho do grande sentimento de comiseração que existe ao redor de Arnaldo Baptista. Muito em função disso, não possuo a mesma visão em relação a Lóki?expressa por quem o coloca em tão alta conta. Admiro a capacidade de Arnaldo em se desnudar de tal maneira e registrar suas angústias em disco e gosto bastante de algumas músicas nele contidas, destacando a presença do piano como condutor da maioria das canções, mas seria um grande hipócrita se rasgasse elogios ao álbum.

Eudes: Enquanto Sérgio Dias Baptista desperdiçava sua perícia fazendo rock progressivo de segunda mão, em discos sem graça para embasbacar roqueiros colonizados, Arnaldo se afundava no universo de canções altamente pessoais, originais e alheias às modas musicais da hora. O resultado disso é um disco deslocado do foco da indústria musical da época, evoluindo em melodias raras, sem precedentes, mas profundamente familiares, sobre letras em que a inquietação do autor não separa em departamentos o íntimo do público, ao contrário, liga por vasos comunicantes a melancolia pessoal e as perplexidades coletivas. O disco é inteiramente obrigatório, mas a canção-manifesto desta fase que Arnaldo pretendia abrir segue sendo a linda e perturbadora “Navegar de Novo”. Não deixa de ser incrível que tenha gente que perde tempo com o derivativo Tudo Foi Feito pelo Sol (Os Mutantes, 1974).

Fernando: Surpresa a posição deste disco, ainda mais em relação aos que ficaram abaixo dele. Coloquei o disco na minha lista, mas não imaginava que meus amigos consultores tinham tanta admiração por Arnaldo Baptista.

José Leonardo: Um dos melhores discos brasileiros? Sem sombra de dúvida. Sensacional. Não sei se é tão bom por causa da melancolia de suas letras, a tristeza aparente com trechos de piada ou toda a loucura envolvida. Um álbum muito bem trabalhado, com ótimas melodias e harmonias. Praticamente piano, baixo e bateria criando um som totalmente envolvente e o que tem de melhor: um disco que mexe com os nosso sentimentos.

Mairon: Uma separação dolorosa da esposa, uma briga confusa com o irmão, aliadas com forte consumo de drogas, gerou o melhor álbum nacional de todos os tempos. Arnaldo Baptista saiu dos Mutantes e conseguiu o apoio de seus ex-companheiros Liminha e Dinho Leme para registrar seu primeiro álbum solo. Chamando para auxiliar nos vocais a ex-mulher Rita Lee, ele jogou toda sua dor nesse discaço, sobre o qual falei mais aqui. Ouvir Lóki? é entender que, às vezes, o sentimento está muito acima da técnica, apesar de “Navegar de Novo”, “Honky Tonky (Patrulha do Espaço)” e “É Fácil” mostrarem que Arnaldo era um exímio músico, enquanto “Será que Eu Vou Virar Bolor?”, “Desculpe” e “Te Amo Podes Crer” representam toda a tristeza que o cantor vivia em 1974. Mais um disco fundamental.

Micael: Demorei anos para entender este disco, do qual hoje sou um grande fã. Rock sem guitarras, com Arnaldo destilando sua dor de cotovelo pela separação de Rita Lee apoiado pela cozinha dos Mutantes (Liminha e Dinho). Não é para todos os ouvidos, mas, para quem gosta, é um clássico!

Ricardo: Um dos discos mais doídos, sentimentais e transparentes já gravados por um artista, seja de que nacionalidade ele for. Exorcizando o final do seu relacionamento com o amor de sua vida, Rita Lee, Arnaldo concebeu um trabalho emocionante, abrindo o seu coração em faixas doloridas, que repassam o seu então passado e tentam encontrar o rumo em um presente que o levaria para um futuro melhor. Lóki? entra fácil em qualquer seleção dos melhores discos já gravados nesse singular país tropical em que vivemos. Quem nunca ouviu não sabe o que está perdendo.

Ronaldo: Disco incensado do ex-Mutantes, que tem grandes méritos como músico e compositor, mas que hoje goza lindamente de uma compaixão musical por sua história e dramas pessoais após a saída da banda que o consagrou. Para isso, há algumas provas. A prova número um é que eu não conheço ninguém que goste deste disco e não goste dos Mutantes. Ou seja, as pessoas sabem o que aconteceu com Arnaldo e conseguem entender por que ele fez um disco tão depressivo e chato. Eu gostaria de ver alguém que não sabe da história (como eu não sabia, quando o ouvi pela primeira vez) gostar deste disco logo de cara. São 30 e tantos minutos de lamúria, que não cabem na minha grande paciência. A bandeira nacional pesou na hora de escolher esse disco.

Yes – Relayer (60 pontos)

Adriano: Melhor disco do Yes e um dos melhores de todo o progressivo! Se, em Tales From Topographic Oceans (1973), a banda se aventurou em uma viagem transcendente, com experimentações diversas, como melodias hipnóticas, uso de percussão e timbres variados de guitarra, entre outras, aqui a banda foi mais concisa, como que desenvolvendo em um disco o mote da faixa “The Ancient (Giants Under the Sun)”, a saber, a de audição mais difícil do disco anterior! Em “The Gates of Delirium”, o grupo já diz a que veio, com seus arranjos intrincados, em que a convergência dos brilhos particulares de cada instrumentista, que já era comum em todo o trabalho anterior do Yes, ganha um elemento anárquico e furioso que faz dessa talvez a melhor suíte já criada pelo grupo, senão em todo o estilo! Patrick Moraz mostra desde os primeiros minutos que podia, sim, ao menos neste disco, não apenas substituir competentemente mas superar Rick Wakeman! E pode-se dizer isso igualmente de Alan White, que faz o trabalho de bateria mais inventivo de toda a carreira do Yes, o que se nota em todas as faixas, mas especialmente em “Sound Chaser”. Eu poderia passar mais algumas horas aqui descrevendo todas as maravilhas contidas em cada minuto deste álbum, mas como não é isto o que se propõe aqui, encerro dizendo que “To Be Over”, faixa menos barulhenta do disco, é certamente a melhor música do Yes – e o Yes, com este disco, se tornou, sim, a melhor banda do mundo.

Bernardo: Não sei, acho até melhor que Tales From Topographic Oceans, mas, sinceramente, a banda pouco me anima depois de Fragile (1971) e Close to the Edge (1972). Patrick Moraz não é nenhum Rick Wakeman, mas dá pro gasto. Gosto da guitarra steel e da cítara elétrica tocadas por Howe em “To Be Over”, mas ainda não o considero digno de ficar entre os dez mais.

Bruno: Não gosto. Me abstenho de qualquer comentário.

Davi: Enquanto o punk começava a dominar o mundo com faixas rápidas, agressivas e de poucos acordes, o Yes andava totalmente na contramão. O lado A, para que vocês tenham uma idéia, tinha apenas uma musica que durava quase meia hora. O disco foi gravado com Patrick Moraz nos teclados, que depois tocou com o grupo brasileiro Vímana (de onde saíram Lobão, Lulu Santos e Ritchie). Trabalho interessante, mas não está entre meus favoritos do Yes.

Diogo: Relayer disputou até os últimos instantes a acirrada décima posição de minha lista particular, mas razões sentimentais acabaram fazendo com que ele fosse vencido por Rocka Rolla (Judas Priest). Isso não diminui em uma vírgula sequer minha admiração pelo álbum, que recolocou o Yes como uma força criativa cujas habilidades instrumentais não suplantavam a capacidade de criar grandes canções. Neste caso, as três faixas presentes são muitíssimo mais interessantes que as quatro de Tales From Topographic Oceans, destacando o brilhantismo de “Sound Chaser”, que mostra todos os músicos no auge da forma, inclusive o novo tecladista, Patrick Moraz, e Alan White, que, apesar de não ser um Bill Bruford, apresenta-se assustadoramente bem em Relayer, provavelmente seu melhor desempenho já registrado.

Eudes: Adoro Relayer, mas não posso entender mais um disco do Yes no Top 10. Se é bom, não seria este o álbum mais representativo da banda, cuja eternidade já está atestada em discos anteriores e que já entraram em listas passadas. Uma escolha óbvia e desnecessária.

Fernando: Depois de desperdiçar muita ideia boa em Tales From Topographic Oceans, o Yes voltou à sua boa forma. “The Gates of Delirium” já é melhor que qualquer uma das quatro faixas do disco anterior. A estreia de Patrick Moraz, que nunca será um Wakeman, acabou sendo boa para a banda.

José Leonardo: Como comentei na lista referente aos melhores de 1973, o Yes é uma das minhas bandas prediletas. Então, sou meio suspeito para dissertar sobre os discos do grupo, principalmente as obras-primas dos anos 1970. Como em Close to the Edge, este disco possui apenas três músicas: “The Gates of Delirium”, tomando todo o lado A do nostálgico LP, é simplesmente deslumbrante. A construção da peça é excelente e vai desde a seção maníaca da “batalha” até a seção final, a linda e viajante “Soon”. “Sound Chaser” é uma canção muito energética, em que Steve Howe está em sua melhor forma. O álbum termina com a calmante “To Be Over”, uma música linda com um final muito edificante. Tal como acontece com os melhores álbuns do Yes, a música soa tão fresca hoje quanto na época em foi lançada, em 1974. Uma obra-prima.

Mairon: Patrick Moraz no lugar de Rick Wakeman é a única alteração que o Yes mostrou para seus fãs, pois as três canções de Relayer são essencialmente a sequência de uma série perfeita que havia começado em 1971, com Fragile, passando por Close to the Edge e Tales From Topographic Oceans. “Sound Chaser” é a obra na qual o tecladista suíço mais se destaca, e a única que apresenta o que depois a imprensa convencionou chamar de fusão do jazz com o progressivo. “To Be Over” entra na lista das melhores baladas que o quinteto britânico já gravou, e a maravilhosa suíte “The Gates of Delirium” é daquelas canções inesquecíveis, em que Steve Howe mais uma vez comprova por que é o melhor guitarrista de todos os tempos. E ainda viria mais três anos depois…

Micael: Outro disco que nunca me agradou muito, especialmente se comparado a seu “irmão” Close to the Edge. Acho a suíte principal muito confusa, e as outras duas não chegam a me emocionar. Mas é o Yes em alto estilo, e tem aquela coisa linda que é “Soon”, então, tudo bem ele estar aqui.

Ricardo: O Yes talvez seja o exemplo perfeito do que de melhor e pior o rock progressivo produziu. Se por um lado a musicalidade e o talento individual de seus integrantes foi capaz de criar obras absolutamente incríveis como Fragile e Close to the Edge, o ego e a autoindulgência crescente levaram a banda por caminhos cada vez mais intrincados, afastando-a de grande parte do público. Tendo como faixa principal a suíte “The Gates of Delirium”, Relayer não tem a mesma acessibilidade de umFragile, mas mesmo assim consegue cativar pela intensa musicalidade entregue. Está longe de ser um dos meus discos preferidos, mas tem os seus encantos.

Ronaldo: O tecladista Patrick Moraz conseguiu trazer um novo ingrediente para a sólida massa progressiva do Yes. O resultado que saiu do forno foi dos melhores possíveis, mas a digestão não sai tão redonda quanto os discos de dois anos antes ou mais.

Bad Company – Bad Company (52 pontos)

Adriano: Um bom vocalista – mas de voz pouco marcante –, instrumentistas competentes – mas sem muita coisa nova a apresentar –, hard rock levemente grooveado, levemente “soulful”, nenhuma derrapada, até porque não havia nenhum risco. Um disco legal. E muita coisa boa ficou de fora. O povo quer mais do mesmo.

Bernardo: Realmente, o Bad Company era uma banda que não tinha como dar errado; só músico talentoso, e revelando a voz blueseira de Paul Rodgers, que abre o disco lá em cima com o clássico “Can’t Get Enough”, e tem uma bela balada, “Ready For Love”. Mas, no geral, acho uma sexta colocação superestimada. Não que a banda seja ruim, só não a considero tão acima de várias outras dos anos 1970 assim.

Bruno: Não pude reouvir este disco para a elaboração da lista. Escutei a estreia do Bad Company há muito tempo, e lembro de não ter me cativado, mas hoje pode ser totalmente diferente. Por isso, prefiro não comentar.

Davi: Ótima estreia do grupo de Paul Rodgers. Rock ‘n’ roll básico, sem frescuras. O que dizer de um álbum com verdadeiros clássicos como “Can’t Get Enough”, “Rock Steady”, “Ready for Love”, “Bad Company” e “Seagull”? É clássico atrás de clássico. Única coisa que posso dizer é: escute!

Diogo: Causa-me admiração ver a fascinante estreia do Bad Company na sexta posição de uma lista cuja elaboração tem o auxílio de alguns colegas que não raro demonstram desprezo a músicas mais simples, econômicas. Felizmente o álbum conseguiu galgar este lugar e posso tecer efusivos elogios ao talento de Paul Rodgers, Mick Ralphs, Boz Burrell e Simon Kirke, especialmente dos dois primeiros. Após o melancólico término das atividades do Free, o vocalista merecia rodear-se de um grupo sólido e encontrar um parceiro cujo talento para a composição fosse próximo ao seu, e o conseguiu na figura de Mick Ralphs, um guitarrista muito menos exuberante que Paul Kossoff (Free), mas com muito mais tino para criar canções memoráveis, colocando o bom gosto à frente de quaisquer outros elementos. Todas as músicas são excelentes, gostosas de se ouvir repetidas vezes, tornando a tarefa de apontar destaques desnecessária e infrutífera. Amo o Free como poucas outras bandas, mas o Bad Company levou adiante o legado do grupo com dignidade e alcançou o sucesso tão merecido.

Eudes: O Bad Company é uma dessas bandas ótimas, mas da qual, na obrigação de escolher dez discos, não levaria para meu exílio final em um abrigo antinuclear. Não que não seja bom, mas… Não deixa de ser charmoso escolher este disco e deixar de fora coisas como The Payback, de James Brown, Hamburger Concerto, do Focus, ouApocalypse, a Mahavishnu Orchestra. Vocês são tão descolados…

Fernando: Apesar de alguns acharem que a banda toca com o freio de mão puxado, acho o Bad Company dos primeiros discos genial. Todos no grupo arrebentam, mas ainda acho que Paul Rodgers destoa.

José Leonardo: Não tenho este disco e conheço pouca coisa do Bad Company, por isso não vou comentar.

Mairon: Este sim foi o primeiro supergrupo da história. Gosto de Bad Company, mas prefiro o Free entre as criações de Simon Kirke e Paul Rodgers. Boz Burrell e Mick Ralphs são a diferença em relação aos projetos, e uma grande diferença, já que a guitarra de Ralphs é incapaz de reproduzir a excelência blueseira que Paul Kossoff tirava de seu instrumento. Um disco bom de se ouvir, mas jamais entre os 30 melhores de 1974, tampouco na sexta posição.

Micael: O Bad Company foi um dos primeiros supergrupos, mas, ao invés de investir naquele hard setentista tão em moda à época, optou por um som mais simples, limpo e nem tão pesado, em uma das primeiras amostras do futuro gênero AOR, tão querido por tanta gente, mas do qual eu, particularmente, não sou muito fã. Respeito muito este disco (especialmente a faixa-título e “Can’t Get Enough”, mas o estilo do grupo não faz muito a minha cabeça!

Ricardo: Renascendo da depressão e do festival de erros que levou o Free à ruína, Paul Rodgers montou uma nova banda, associou-se ao maior empresário de rock da época – o feroz Peter Grant, manager do Led Zeppelin – e liderou uma das maiores bandas da década. Primeiro lançamento do selo Swan Song, criado pelo próprio Led, o disco de estreia do Bad Company é um primor e uma das obras imortais dos anos 1970. Contando com a guitarra de Mick Ralphs, o baixo de Boz Burrell e a bateria do também ex-Free Simon Kirke, o Bad Company criou o que conhecemos hoje como AOR. Sanguíneo e repleto de feeling, o álbum conta com canções antológicas como “Rock Steady”, “Ready for Love”, “Seagull” e os hit singles “Can’t Get Enough” e “Bad Company”. Um dos discos de cabeceira da minha vida, ocupa lugar de destaque na estante lá de casa.

Ronaldo: Um disco econômico e rock de bom trato. Paul Rodgers é um excelente vocalista, mas que não chega a tal voz rouca e bandida que tinha com sua antiga banda, o Free. Diria que é um bom disco, mas sem destaques. Um tipo de concepção sonora que viraria moda nos Estados Unidos no fim dos anos 1970.

Jorge Ben – A Tábua de Esmeralda (45 pontos)

Adriano: Este disco realmente é bom, mas acho que é superestimado. Jorge Ben já tinha gravado coisa melhor – e olha que falta eu conhecer muita coisa dele. De qualquer modo, vale a ouvida e pode ser um bom começo pra quem não conhece a obra desse grande artista. Destaque para as faixas de abertura (“Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”) e de encerramento (“Cinco Minutos”).

Bernardo: Quase não acreditei! A Tábua de Esmeralda entrou em posição considerável. Pudera, vai também negar a qualidade deste disco? “Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”, faixa de abertura e clássico do cantor, resume e consolida a reinvenção iniciada em 1969 com o álbum Jorge Ben, em que, maravilhado pelos escritos de Hermes Trismegisto, faz o Jorge Ben que se já começou inovando com a bossa nova cheia de balanço de Samba Esquema Novo (1963), agora promovia uma verdadeira alquimia, fazendo um verdadeiro caldeirão de ritmos afro-latinos, enfileirando clássicos como “O Homem da Gravata Florida”, a anglófona (mas com um sotaque malandramente tupiniquim) “Brother” e “Minha Teimosia, Uma Arma para Te Conquistar” e seus vocais de apoio deliciosos. Vale também o destaque para “Zumbi”, música cadenciada e suingada que ganharia uma versão bem mais agressiva no disco África Brasil (1976).

Bruno: Aqui Jorge Ben aperfeiçoou sua técnica inconfundível no violão, criando um ritmo incomparável. Em A Tábua de Esmeralda ele tira o pé da bossa nova e faz uma mistura de samba com melodias pop inspiradíssimas e dançantes, dando o pontapé para o que seria conhecido como “samba rock”. O disco fundamental para se iniciar na obra de um dos nomes mais representativos da música brasileira.

Davi: Um dos discos mais populares do mestre do samba rock. Seus fãs o consideram sua grande obra-prima. Aqui, continua com sua sonoridade típica. O grande diferencial está no conteúdo das letras, que pela primeira vez trazia grande influencia da teologia, algo que ele continuaria em Solta o Pavão (1975). Bom disco, mas ainda prefiroJorge Ben (1969) e Ben (1972).

Diogo: Ao contrário de Lóki?, que não empolgou tanto quanto o esperado, ouvir A Tábua de Esmeralda foi uma saudável surpresa. Recheado de melodias incomuns, o álbum consegue agradar mesmo a alguém não tão afeito a esse tipo de sonoridade, que é meu caso. Apesar de não ter escutado o disco diversas vezes, já posso destacar “Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”, “Errare Humanum Est”, “Magnólia”, “Hermes Trismegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda” e “Cinco Minutos”. Lamentável é constatar o nível de indigência musical que foi atingido hoje em dia por aquilo que se convencionou chamar de samba rock, sem o mínimo da classe de Jorge Ben neste disco.

Eudes: Único senão é o disco aparecer apenas em sétimo lugar. Mas considerando a ortodoxia aqui reinante, não deixa de ser surpreendentemente positiva a inclusão do melhor álbum de Jorge Ben na lista. Aliás, um dos melhores álbuns da história da música brasileira. Tábua é um delicado bordado de samba bossa nova acelerado, com acordes de blues e sonoridades orientais, emoldurando letras com imagens fulgurantes, inusitadas, em que Ben passa poesia em estado puro por teses esotéricas que, ouvindo bem, não existem ali. Tudo isso faz com que Tábua seja um discos de estilo indefinível, existindo na transição entre sons, na terra de ninguém das fronteiras musicais.

Fernando: Não ouvi. Passo.

José Leonardo: Confesso que só fui possuir este disco não faz uns três anos. Mas me lembro que “Os Alquimistas Estão Chegando” foi muito executada nas rádios brasileiras quando de seu lançamento. E o pouco tempo de “convivência” com este álbum me convence de que tenho em mãos um excelente trabalho. Considerado pela crítica como o melhor disco do velho Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda é um álbum espiritualmente inteligente, com uma energia especial, em sua mistura de samba, soul, rock e funk. Destaque para “Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”, “Zumbi”, “Hermes Trimegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda” e a maravilha etérea de “Errare Humanum Est”.

Mairon: Em um ano em que o Brasil teve joias como Lóki?, Tudo Foi Feito Pelo Sol(Mutantes), Gita (Raul Seixas), Snegs (Som Nosso de Cada Dia) e Linguagem do Alunte (Novos Baianos), só para citar alguns, ver este álbum de Jorge Ben entre os dez mais causa um grande impacto e revolta. Reouvi o disco depois de muitos anos, e não encontrei nada que justificasse sua presença nesta lista. De Jorge, gosto apenas do álbum Ogum, Xangô (1975), em parceria com Gilberto Gil, e acredito que a inclusão deste álbum deva ser uma anedota de meus piadistas colegas consultores, que devem estar tendo ótimas férias neste verão de 2014, e estavam embriagados quando aplicaram esta para vocês, leitores. Não confiem nesta sétima posição, pois o disco (principalmente as desafinações de Jorge Ben) é chatíssimo.

Micael: Um disco importantíssimo na carreira de Jorge, e da música brasileira também, com muita inventividade e uma mistura de gêneros até certo ponto incomum até então. Mas, com exceção de uma ou outra canção (sendo a mais famosa, claro, “Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”), não é o estilo de música que eu gosto de escutar.

Ricardo: Na minha opinião, A Tábua de Esmeralda não é apenas a obra maior de Jorge Ben, como também o melhor disco lançado por um artista brasileiro desde sempre. Inserindo psicodelia em seu samba particular, Jorge Duílio gravou uma espécie de Sgt. Peppers (The Beatles, 1967) tropical, com doze faixas que, passados quase quarenta anos de seu lançamento, seguem soando atuais, surpreendentes e desconcertantes. Abrindo com “Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas”, passando pela lisérgica “O Homem da Gravata Colorida”, a cósmica “Errare Humanum Est” e a contagiante “Menina Mulher da Pele Preta” (uma de suas melhores, e menos conhecidas, obras-primas), Jorge segue entortando a música em canções singulares e inspiradíssimas como “Eu Vou Torcer”, “Magnólia”, “Zumbi”, “Brother” e a carta de intenções em forma de música chamada “Hermes Trismegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda”. Ficaria dias escrevendo sobre este disco. Mas prefiro, ao invés disso, seguir a vida escutando este trabalho ao mesmo tempo terreno e espiritual, concreto e abstrato. Salve Jorge!

Ronaldo: Belo representante da música brasileira suingada e calorosa, com uma dose de psicodelia que Jorge vez ou outra já incluía em seus discos. Impossível não abrir um sorriso ao ouvir seu violão praiano.

Kraftwerk – Autobahn (43 pontos)

Adriano: Ótima presença! As bandas alemãs já vinham, havia alguns anos, lançando discos maravilhosos, mas – com exceção do Future Days (1973), do Can – este é o primeiro que eu tenho como um grande favorito, daqueles de ouvir chorando. A meu ver, o Neu! já vinha dando passos mais avançados que o Kraftwerk no campo da eletrônica, mas isso não tira o mérito deste belíssimo álbum, de sua encantadora faixa-título, das duas “Kometenmelodie”, que, com melodias idênticas, são faixas bem distintas, ambas maravilhosas, da tenebrosa “Mitternacht” e da jovial “Morgenspaziergang”. O Kraftwerk ainda faria muita coisa boa, mas nada comoAutobahn. Um clássico!

Bernardo: Meu preferido sem concorrentes de 1974, um dos grandes momentos da banda tocando krautrock antes de caírem no minimalismo eletrônico de Trans-Europe Express (1977) e no synthpop de The Man-Machine (1978). Aqui, sintetizadores e bateria eletrônica repartem espaço com violinos, guitarras e flautas, concentrando o álbum ao redor de um conceito específico (a faixa-título, cantada por uma voz sintética, a de se dirigir por uma estrada; o resto do disco, a tratar sobre a noite). E é esse conceito mais abstrato que torna Autobahn uma experiência tão distinta e sensorial. Não há picos emocionais, mas antes a criação de uma sensação. Poucas experiências nos anos 1970 são tão ricas quanto Autobahn, que prova por A+B o porquê do Kraftwerk ser uma das bandas mais originais que já passaram por aqui.

Bruno: Gosto, mas ainda não ouvi o suficiente para poder assimilar a obra dos alemães.

Davi: Mais chato do que Kraftwerk, somente Can, Magma, Tangerine Dream e Morrissey (dentro e fora do The Smiths). Estou fora!

Diogo: Pela primeira vez desde o princípio desta série, prefiro me abster de tecer comentários mais elaborados. Que fique claro, porém: isso não significa que eu não goste do que ouço em Autobahn, mas que preciso conhecer muito melhor o grupo alemão a fim de que seja possível fazer observações com propriedade, da maneira que pioneiros merecem. Fica como lição de casa.

Eudes: Tenho vergonha de mim mesmo por não ter incluído este disco na minha lista. Um marco na música dos anos 1970. Simplicidade melódica e ousadia na execução, inaugurando a melhor fase dos filmes sonoros que o Kraftwerk produziria na década. Um disco muito amado.

Fernando: Fico imaginando se o Zé Povinho que curte música eletrônica hoje em dia conhece o Kraftwerk. Longe de ser um conhecedor do estilo, mas não tenho dúvidas de que eles foram pioneiros.

José Leonardo: Este é um dos meus favoritos do Kraftwerk, juntamente com Trans-Europe Express, The Man-Machine e Radio-Activity (1975). E isso quer dizer que este álbum é, por vezes, totalmente brilhante. A faixa-título é uma peça de referência. A canção usa a repetição e sintetizadores para criar o que a princípio parece ser um som bastante frio. No entanto, o que eu acho realmente impressionante é a capacidade do Kraftwerk para criar um som que é robótico, mas muito humano. Enquanto eu estou ouvindo Autobahn, me imagino dirigindo em uma autoestrada germânica! Com certeza, uma das obras-primas da música eletrônica. Não só a canção principal, de 22 minutos, mas também todas as outras músicas, como “Kometenmelodie 2″, que é incrivelmente simples, mas também incrivelmente expressiva.

Mairon: Ralf und Florian (1973), Kraftwerk (1970) e Kraftwerk 2 (1972) são discos essenciais para conhecermos o que erroneamente ficou catalogado como krautrock, e Autobahn não fica atrás. A incrível faixa-título é apenas um pouco do que os eletrônicos alemães são capazes de fazer em nossa mente. Outro disco que não julgo merecedor de aparecer nesta lista, mas cuja audição é fundamental.

Micael: Mesmo caso do anterior. O Kraftwerk é um dos criadores da música eletrônica, que desaguaria em boa parte do pop da década seguinte e nesses “sons de rave” que, infelizmente, temos hoje em dia. São importantíssimos, relevantes e têm uma grande qualidade, mas não é o tipo de música que eu gosto de ouvir.

Ricardo: Uma das formações mais influentes da história, o quarteto alemão Kraftwerk tornou popular a música eletrônica através de grandes discos como Autobahn, Radio-Activity e Trans-Europe Express. Criando paisagens sonoras desenvolvidas a partir de estruturas repetitivas e hipnóticas, o Kraftwerk criou praticamente sozinho toda a estética que seria retomada durante a década de 1990 e 2000 em gêneros como o techno e o trance. Essencial.

Ronaldo: Não só um disco, mas um acontecimento musical muito importante. Um dos primórdios da música eletrônica pulsante e dançante que infesta as rádios por décadas a fio. Sons eletrônicos inovadores e bem interessantes de se captar. Surgiu do meio do rock, sem sequer sonhar em ser rock.

Neil Young – On the Beach (42 pontos)

Adriano: O músico canadense mantém o nível de Harvest (1972) – isto é, um bom disco, mas inferior aos álbuns anteriores –, mas aqui, sem muita inovação no seu som.On the Beach é bom de ouvir, mas não é nenhum clássico. Destaque para “Walk On”, “See the Sky About to Rain” e “For the Turnstiles”.

Bernardo: Pelos primeiros segundos de “Walk On”, já se dá a sensação de que um grande álbum vem por aí. A dupla que o disco forma com o sucessor Tonight’s the Night (1975) no estilo pouco polido e amargo, mostra alguns resquícios de Harvest(como na supracitada abertura e na sequência “See the Sky About to Rain”). Temos momentos únicos aqui, como a faixa-título, um blues essencialmente triste, e a faixa de encerramento, “Ambulance Blues”, uma das músicas mais fortes de Neil, tanto na letra quanto na interpretação, e a pesada “Revolution Blues”, inspirada por um encontro do cantor com o psicopata Charles Manson, que deixava a banda cada vez menos folk e mais blues. A guitarra, aqui, importa tanto quanto o violão. Neil, avassalador nas duas frentes, consegue ser versátil e único ao mesmo tempo; em seu auge, o canadense não era nada menos que impressionante.

Bruno: O segundo disco da chamada “trilogia suja”, assim como os outros dessa fase, é melancólico, sombrio e exala solidão. É o trabalho mais blues da carreira do canadense. Só a guitarra de Mr. Young na faixa-título já vale a ouvida. Pena que é um álbum pouco lembrado.

Davi: Gosto de Neil Young, mas ainda não adquiri este disco. Não comentarei.

Diogo: O desgraçado não dava uma bola fora. Apesar de On the Beach não ser tão bom quanto algumas obras anteriores, é admirável a capacidade de Neil em conseguir registrar ao menos alguns lampejos de sua genialidade, especialmente em “See the Sky About to Rain” e na faixa-título, que soa para mim, por mais que isso não faça muito sentido, como um belo exemplo de “blues canadense”, transmitindo sentimentos de afastamento físico e mental, como o ato de realmente estar sozinho em uma inóspita praia do gelado Canadá. Cito ainda como dignas de nota “Walk On” e a jornada de “Ambulance Blues”.

Eudes: Um bom disco de Young, mas prefiro eternizá-lo com um álbum excepcional na edição referente a 1975.

Fernando: Não ouvi, não posso opinar.

José Leonardo: Neil Young tem uma longa e célebre carreira e isso tem deixado um rastro de muitos grandes discos, mas nem todos eles são bem lembrados como deveriam ser. On the Beach pode ser considerado um desses. Pelo menos é um álbum tão bom quanto Harvest (1972) ou Rust Never Sleeps (1979), mas não falado quase tão frequentemente. Gravação magnífica em todos os sentidos. Podemos chamar “Ambulance Blues”, “On the Beach”, “See the Sky About to Rain”, “Motion Pictures” e “Walk On” de clássicos obscuros de Neil Young. Sem dúvida, um dos melhores dele, junto com Everybody Knows This Is Nowhere (1969), After the Gold Rush(1970), Zuma (1975) e Time Fades Away (1973). Vagamente pessimista, mas emocionante ao mesmo tempo.

Mairon: De novo esse senhor canadense por aqui. Como gostam dele, hein? Pena que quando saiu a discografia comentada de Neil Young não houve tanta bajulação. Se quiserem saber o que acho sobre On the Beach, leiam as listas de melhores que vieram anteriormente, pois a opinião é a mesma. Resumo em três palavras: Bom, mas exaustivo.

Micael: Gravado em uma das piores fases pessoais do cantor (que havia perdido seus amigos e parceiros musicais Danny Whitten e Bruce Berry para a heroína pouco antes),On the Beach é o primeiro de três discos “dark”, nem tanto na sonoridade, mas no sentimento, e, de longe, o pior deles. Apesar da qualidade de músicas como “Walk On”, “See the Sky About to Rain” e “Ambulance Blues”, não o colocaria no meu Top 10 de Neil Young, e olha que sou muito, muito fã do bardo canadense. Mas não sou fanático!

Ricardo: Ao olharmos para a carreira de Neil Young, poucos falam sobre On the Beach. Talvez por desconhecimento, ou talvez por ele ter sido encoberto pela sombra de obras mais populares, como Everybody Knows this Is Nowhere (1969), After the Gold Rush, Harvest e Zuma. No entanto, On the Beach está no mesmo elevado nível de todos os trabalhos citados, e é um dos grandes álbuns gravados pelo bardo canadense. Com um onipresente clima country, Young entrega canções seminais como “Revolution Blues”, “Vampire Blues”, a contemplativa faixa-título e “Ambulance Blues”. Uma das inúmeros provas da genialidade do sempre inquieto trovador vindo do norte.

Ronaldo: Neil Young trabalhando com banda é bem melhor do que as voltas em si próprio que vez ou outra ele faz, pois o instrumental (bom, como é o caso deste disco) ajuda a diluir a excessiva melancolia de sua música. Se este é o disco que Neil Young fez para ouvir na praia, imagina que música ele não faz para ficar o dia todo na cama. Bom!

Camel – Mirage (35 pontos)

Adriano: O progressivo produziu coisas melhores neste ano, mas é inegável a qualidade de Mirage, melhor disco do Camel. A banda tinha um estilo que remetia ao som de Canterbury e ao progressivo espacial, mas era único, com variações bruscas de ritmo, melodia, intensidade, de uma forma que, no entanto, soava muito bem aos ouvidos. As cinco faixas deste disco são todas boas, e cada uma pode ser uma porta de entrada bastante convidativa pro som desses grandes músicos. Apesar disso, destaco a épica “Nimrodel”. O único defeito que vejo no disco é o vocal de Andrew Latimer em “Lady Fantasy”, que, não fosse isso, seria uma das melhores suítes de todo o progressivo.

Bernardo: É, bem… É o tipo de progressivo que pouco me atrai, em que, apesar dos bons momentos, esqueço logo depois de ouvir. Acho que o que eu mais gostei foi a capa brincando com a embalagem dos cigarros Camel – que também dá uma saudade, já que deixaram de vender aqui no Brasil 2011.

Bruno: O Camel é uma das bandas de progressivo que conseguem me cativar facilmente, principalmente pelas melodias do excelente guitarrista Andrew Latimer. Este é o disco mais celebrado da banda e talvez seja o mais representativo, mas ainda prefiro The Snow Goose (1975).

Davi: Conheço a banda, gosto de algumas coisas, mas não conheço este disco. Não comentarei.

Diogo: Conduzir a empreitada chamada “Melhores de Todos os Tempos” dá trabalho, mas tem me apresentado muitos artistas de qualidade que eu desconhecia ou pouco havia me dado ao trabalho de ouvir. Andrew Latimer e seu Camel fazem parte dessa lista e Mirage é uma belíssima obra, mostrando uma acessibilidade rara em se tratando de rock progressivo, fazendo com que todo o álbum transcorra com invejável fluidez, estando apto a agradar até mesmo aqueles pouco chegados a esse tipo de sonoridade. Latimer é um exímio guitarrista e flautista, mas a verdade é que toda a banda demonstra bom gosto invejável na execução dos instrumentos, jamais brigando para saber quem é o melhor. As cinco faixas são ótimas, mas as duas mais longas, “Nimrodel/The Procession/The White Rider” e “Lady Fantasy”, são embasbacantes.

Eudes: Bacana, bonito, muito melhor do que 80% do prog imitativo italiano, mas tinha coisa mais bacana nesse ano de 1974 e este está longe de ser o melhor momento do ótimo Camel.

Fernando: Gostaria de ver este disco um pouco acima nesta lista, mas só o fato de ter entrado já é suficiente. O Camel é classificado com o prog sinfônico por uns e Canterbury por outros. Como não sou adepto a tanta subdivisões, considero-o como prog e, por sinal, uma das minhas bandas preferidas do estilo. Latimer tem tanta, alguns dizem mais, sensibilidade na guitarra quanto David Gilmour (Pink Floyd) e suas melodias deveriam ser ensinadas no primário.

José Leonardo: Outro disco que faz pouco tempo que possuo. Mas, mesmo assim, percebo que é um álbum excelente, e facilmente já está na lista de clássicos do prog rock. Como não poderia deixar de ser, as músicas variam muito e a banda demonstra excelente criatividade e consistência em todas as faixas. “Lady Fantasy” é a experiência de audição mais incrível que temos aqui.

Mairon: Tive a oportunidade de conhecer este álbum em detalhes durante uma edição da seção “War Room” e foi uma agradável surpresa. Um disco muito bom, com um belíssimo trabalho instrumental, e que me fez mergulhar na carreira dos ingleses do Camel, pois desde aquele dia tenho apreciado com prazer a longa discografia da banda.

Micael: Ouvi este disco pela primeira vez em uma edição da seção War Room feita aqui para o site e me surpreendi com sua qualidade. Excelente exemplo do que o progressivo tem de melhor, ótimos músicos e boas composições. Não entrou na minha lista pessoal, mas não faz feio na lista final.

Ricardo: O grande clássico da banda britânica Camel. Lançado em março de 1974, Mirage é um disco extremamente agradável, que tem os seus principais destaques em duas canções espetaculares: as suítes “Nimrodel/The Procession/The White Rider” e “Lady Fantasy”. Dona de uma das sonoridades mais acessíveis do prog, o Camel alcançou em Mirage um estado de arte, qualidade essa que o tempo fez questão de evidenciar. Mirage envelheceu pouquíssimo, fato raro entre as principais obras do prog. Bastante recomendável!

Ronaldo: As progressões típicas do art rock em um disco forte e poderoso, equalizado entre melodiosas harmoniosas e riffs dobrados entre guitarra e teclado. Mirage tem a potencial capacidade de agradar ouvidos não acostumados com o gênero, já que não há grandes exageros nas partes instrumentais e as composições são flavorizadas com um tempero bem acessível. Excelente.

Listas individuais

- Yes – Relayer

- Ange – Au-delà du Délire

- Kraftwerk – Autobahn

- Supertramp – Crime of the Century

- Magma – Köhntarkösz

- Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway

- Gentle Giant – The Power and the Glory

- Rick Wakeman – Journey to the Centre of the Earth

- Camel – Mirage

- Novos Baianos – Linguagem do Alunte

- Kraftwerk – Autobahn

- Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway

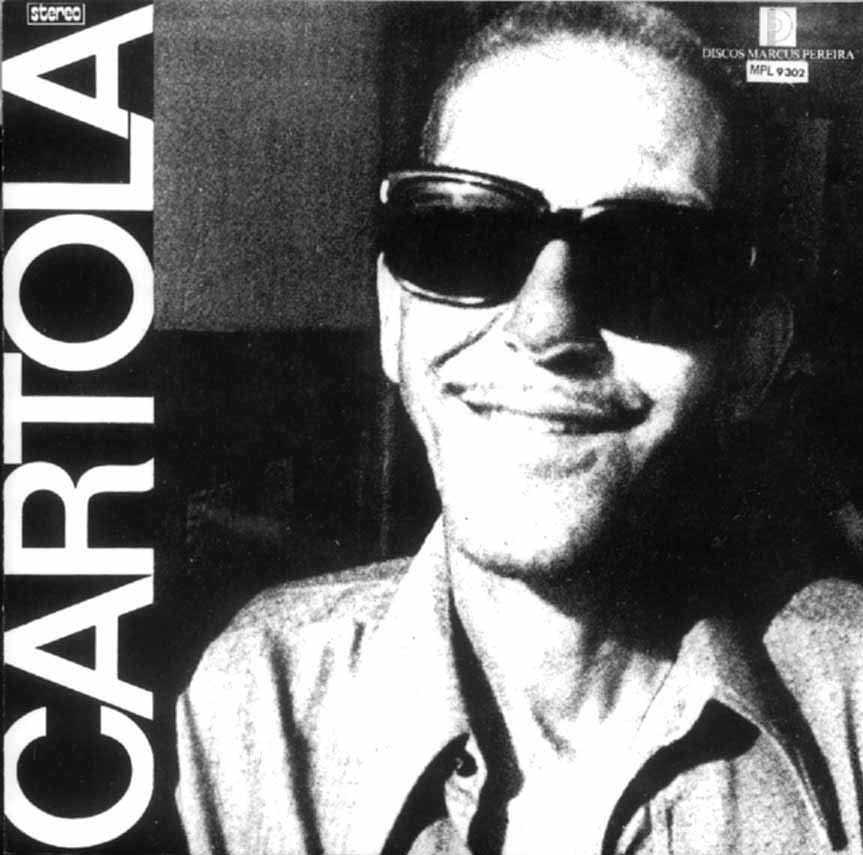

- Cartola – Cartola

- Roxy Music – Country Life

- Jorge Ben – A Tábua de Esmeralda

- Miles Davis – Get Up With It

- Joni Mitchell – Court and Spark

- Neil Young – On the Beach

- Funkadelic – Standing on the Verge of Getting It On

- Deep Purple – Burn

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Big Star – Radio City

- Thin Lizzy – Night Life

- Neil Young – On the Beach

- Kiss – Hotter than Hell

- Steely Dan – Pretzel Logic

- Deep Purple – Burn

- UFO – Phenomenon

- Jorge Ben – A Tábua de Esmeralda

- 10.Roxy Music – Country Life

- Deep Purple – Burn

- Kiss – Kiss

- Aerosmith – Get Your Wings

- Bad Company – Bad Company

- Kiss – Hotter than Hell

- Queen – Sheer Heart Attack

- Rush – Rush

- The Rolling Stones – It’s Only Rock ‘n’ Roll

- Scorpions – Fly to the Rainbow

- Lynyrd Skynyrd – Second Helping

- King Crimson – Red

- Deep Purple – Burn

- Bad Company – Bad Company

- Steely Dan – Pretzel Logic

- Deep Purple – Stormbringer

- Gram Parsons – Grievous Angel

- Lynyrd Skynyrd – Second Helping

- Queen – Queen II

- Gene Clark – No Other

- Judas Priest – Rocka Rolla

- King Crimson – Red

- King Crimson – Starless and Bible Black

- Deep Purple – Burn

- James Brown – The Payback

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Jorge Ben – A Tábua de Esmeralda

- Mahavishnu Orchestra – Apocalypse

- Queen – Sheer Heart Attack

- Focus – Hamburger Concerto

- Joni Mitchell – Court and Spark

- Deep Purple – Burn

- King Crimson – Red

- Camel – Mirage

- Electric Light Orchestra – Eldorado

- Bad Company – Bad Company

- Kiss – Kiss

- Rick Wakeman – Journey to the Centre of the Earth

- Big Star – Radio City

- Robert Wyatt – Rock Bottom

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Yes – Relayer

- Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway

- King Crimson – Starless and Bible Black

- David Bowie – Diamond Dogs

- Focus – Hamburger Concerto

- Neil Young – On the Beach

- Queen – Queen II

- Deep Purple – Burn

- Kraftwerk – Autobahn

- UFO – Phenomenon

- Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Deep Purple – Stormbringer

- Supertramp – Crime of the Century

- Scorpions – Fly to the Rainbow

- Yes – Relayer

- UFO – Phenomenon

- Deep Purple – Burn

- Queen – Queen II

- SBB – SBB

- Os Mutantes – Tudo Foi Feito Pelo Sol

- Deep Purple – Burn

- King Crimson – Red

- Secos & Molhados – Secos & Molhados (II)

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Focus – Hamburger Concerto

- Som Nosso de Cada Dia – Snegs

- Rush – Rush

- Trace – Trace

- Deep Purple – Stormbringer

- Jorge Ben – A Tábua de Esmeralda

- Neil Young – On the Beach

- Bad Company – Bad Company

- Lynyrd Skynyrd – Second Helping

- Deep Purple – Burn

- Kiss – Kiss

- Arnaldo Baptista – Lóki?

- Shuggie Otis – Inspiration Information

- Frank Zappa – Apostrophe (’)

- JJ Cale – Okie

- Deep Purple – Burn

- Camel – Mirage

- UFO – Phenomenon

- King Crimson – Red

- Genesis – The Lamb Lies Down on Broadway

- Queen – Queen II

- Arti & Mestieri – Tilt

- The Eleventh House – Introducing Eleventh House With Larry Corryel

- Yes – Relayer

- Kraftwerk – Autobahn

Nenhum comentário:

Postar um comentário