Por Diogo Bizotto

Com André Kaminski, Bernardo Brum, Bruno Marise, Davi Pascale, Eudes Baima, Fernando Bueno, Leonardo Castro, Mairon Machado e Ulisses Macedo

Participação especial de Alexandre Teixeira Pontes, redator do site Minuto HM

É com riff sobre riff, dois bumbos incessantes e palhetadas abafadas que a edição da série “Melhores de Todos os Tempos” dedicada a 1986 se apresenta, pois é o thrash metal que dá a tônica. Entre os quatro primeiros colocados, três são inegáveis marcos do estilo, sendo Master of Puppets, do Metallica, o responsável por ocupar a posição mais elevada deste nosso ranking quadrissemanal. O restante das citações fazem jus ao fato de 1986 ter sido um ano frutífero para o heavy metal e o hard rock, com exceção ao brasileiro Titãs, com aquela que é tida como sua obra máxima, Cabeça Dinossauro, e o influente grupo inglês The Smiths, com The Queen Is Dead. Lembramos sempre que o critério para elaborar nossa listagem final, baseada nas listas individuais, que podem ser conferidas mais abaixo, segue a pontuação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Passamos agora a bola pra você, leitor: deixe sua opinião e sinta-se livre para manifestar críticas, registrando também suas preferências. Aproveite e confira aqui as edições anteriores da seção.

Metallica – Master of Puppets (120 pontos)

Alexandre: Já era esperado Master of Puppets vencer; eu acabei deixando-o em terceiro lugar, mas entre os meus três primeiros não há um “milésimo de segundo” como diferença de apreciação. Este álbum foi o primeiro a chamar minha atenção para o Metallica. Considero-o uma evolução natural do feito em Ride the Lightning (1984), melhor produzido, ainda que a banda não tivesse tanto status na gravadora no momento. Há músicas “gêmeas” nos dois álbuns, como a abertura com trecho acústico que se transforma na superacelerada “Battery”, nos moldes de “Fight Fire With Fire”, ou a instrumental “Orion”, uma progressão do estilo trabalhado de “The Call of Ktulu”. Um grande ponto a favor é o fato de Hetfield encontrar-se mais à vontade como vocalista; a evolução é notória. Na época, porém, eu ainda guardava reservas para o estilo mais pesado da banda, mas de cara tanto a faixa-título quanto “Welcome Home (Sanitarium)” passaram a ser músicas que ouvi bastante. Além dessas, “Orion” me cativava, e eu mal sabia que boa parte da música traz um solo genial do baixista Cliff Burton. O tempo passou e hoje o álbum é um testamento do saudoso músico, sem sombras de dúvida o maior gênio do grupo. Fica clara sua importância para o Metallica, e boa parte do estilo mais trabalhado da banda foi se perdendo com sua morte, ainda que o álbum que viria a seguir mantivesse essa linha. Master of Puppets não tem ponto fraco e merece inteiramente ser o vencedor de 1986.

André: Quando se fala deste disco, a primeira coisa que me vem à mente são guitarras. Acredito ser este o disco com a maior variedade de riffs diferentes já lançado por uma banda de heavy metal. Independente da disputa de qual é o melhor disco do Metallica, com as opiniões divergindo bastante, o que importa é que Master of Puppets ainda é um discaço. “Battery” e aqueles riffs e solos de guitarra estonteantes, demonstrando que Kirk é um guitarrista bastante subestimado. “Master of Puppets” e seu refrão inesquecível, o maior e absoluto clássico da banda. E ainda “Orion”, a música que é a resposta a todos que ousam questionar qualquer coisa de ruim referente a Cliff Burton. Não o coloquei mais alto em minha lista apenas por mera questão da minha época como ouvinte, mas foi só escutá-lo a fim de elaborar este comentário para bater o arrependimento de não ter dado a medalha de prata no meu pódio particular (o ouro ainda fica com o Titãs).

Bernardo: “Esse trono é meu e ninguém tira.” Não entrou na minha lista, mas vou questionar? Praticamente a bíblia do thrash metal, a resposta norte-americana à Inglaterra sobre eles também terem heavy metal, o disco que tem “Battery” e “Master of Puppets” e o último álbum de Cliff Burton, a “mente fora da caixa” da banda cujos registros seguintes mostraram como aquele som pesado porém jamais saturado sofria tanta interferência sua.

Bruno: Eu sinceramente não entendo o motivo de Master of Puppets ser quase que uma unanimidade quando se trata do melhor disco do Metallica. O trabalho está longe de ser ruim, muito pelo contrário, é um grande álbum, mas não o considero tão inspirando quanto a obra-prima Ride the Lightning. A sonoridade inclusive está muito mais próxima do metal quase progressivo de …And Justice For All (1988) do que o marco thrash de Ride the Lightning. De qualquer forma, é um grande disco, que registra o Metallica em seu auge e acabou se tornando o canto do cisne do baixista Cliff Burton.

Davi: Álbum foda! Minha introdução no universo do Metallica. Sem dúvidas, meu favorito dessa primeira fase. Várias faixas marcaram minha infância. Desde o dedilhado calmo na introdução de “Battery” (antes da porradaria comer solta), passando pelo hino “Master of Puppets” até a agressividade de “Damage, Inc.”. (O pessoal do Testament deve ter escutado essa faixa até cansar quando estavam compondo o ótimo The New Order, lançado um ano depois) Álbum extremamente influente e extremamente bem feito. Clássico!

Diogo: Escrevi, na edição desta série dedicada a 1984, que os fãs de Master of Puppets deveriam me perdoar, mas Ride the Lightning é o melhor disco do Metallica. Então o que justifica ocupar o primeiro posto entre os dez mais de 1986, na lista compilada e entre minhas citações pessoais? Ora, Ride the Lightning é o que é por seu próprio mérito, e Master of Puppets passa perto! Consciente de que havia dado um largo passo na direção certa, o grupo inclusive organizou o tracklist de seu terceiro álbum de maneira semelhante ao antecessor, trocando apenas as duas últimas posições, sem deixar de evoluir naturalmente, crescendo como compositores e instrumentistas. Negar a força de músicas como “Battery” e a faixa-título, que já indica o caminho a ser seguido em …And Justice for All, é atestado de estupidez. Só que o disco vai muito além. “Welcome Home (Sanitarium)” é irmã de “Fade to Black”, assim como “Orion” faz jus à genialidade instrumental de “The Call of Ktlulu” e inclusive é melhor que esta para muitos (não para mim). Menos lembrada e infelizmente pouco executada ao vivo é “Disposable Heroes”, uma avalanche thrash movida a riffs incessantes e muito peso. A cadenciada “The Thing that Should Not Be” e a veloz “Damage, Inc.” também merecem menção, sendo “Leper Messiah” a única responsável por não fazer de Master of Puppets um álbum praticamente perfeito. Ficaria igualmente feliz se Reign in Blood aparecesse em primeiro nesta edição, mas não venham me dizer que o Metallica não faz jus ao topo em 1986.

Eudes: Thrash metal não é exatamente minha praia, mas Metallica é, vamos dizer assim, minha banda preferida do gênero. Talvez porque, embora tenha popularizado o estilo de arranjos duros, praticamente destituídos de harmonia, o grupo manteve um pé na tradição do hard rock setentista, com riffs de guitarra e não apenas com palhetadas básicas, tenha uma bom guitarrista solo e, principalmente, não tenha adotado o horroroso hábito dos vocais guturais. A faixa-título e, por exemplo, “Welcome Home (Sanitarium)”, têm até mais variações do que é comum no estilo. Claro que o disco não entrou na minha lista, mas eu até o ouço com uma pontinha de prazer e, me rendendo à lógica destas listas oitentistas, até acho simpático o álbum estar no pódio. Mas não posso deixar de dizer: temos aqui mais raiva e uma técnica brutal do que uma expressão especificamente musical. Espírito do tempo, fazer o quê?

Fernando: É impressionante a força deste álbum do Metallica. Apesar de não ser o meu favorito da banda, não dá para falar nada de ruim sobre o disco. O Metallica se consolidava como uma grande força do metal. A evolução técnica dos músicos também foi enorme nos dois anos desde Ride the Lightning. Não sabemos qual rumo a banda teria se não tivesse ocorrido a tragédia com Cliff Burton, mas nos anos seguintes o quarteto rumaria para o topo do metal mundial. Curioso que, em algumas turnês recentes, a banda tocou apenas a faixa-título, enquanto do álbum anterior foram cinco faixas. Talvez seja o fato de Lars Ulrich não conseguir mais tocar aquelas músicas.

Leonardo: Auge criativo do Metallica e, talvez, de todo o thrash metal como gênero. Conseguindo refinar ainda mais o que havia feito no álbum anterior, o quarteto nos brindou com uma conjunto de canções fortes, repletas de melodias marcantes, e ainda assim pesadas e agressivas.

Mairon: Fantástico disco do quarteto norte-americano, apesar de achá-lo um pouco superestimado. Claro que, quando falo isso, é porque prefiro muito mais Ride the Lightning e Kill ‘em All, mas é inegável o quanto eles evoluíram aqui. O riff de “Master of Puppets” é arrepiante, e a velocidade de “Disposable Heroes”, “Battery” e “Damage, Inc.” são outros bons momentos, mas não sou tão apreciador da puxada de freio dada em “The Thing that Should Not Be” e “Leper Messiah”. Em compensação, a excepcional “Orion” mostra mais uma vez, assim como em “The Call of Ktulu”, que se o Metallica quisesse sobreviver apenas fazendo música instrumental ia ganhar rios de dinheiro (quase tanto quanto já ganhou). “Welcome Home (Sanitarium)” é para mim a melhor música do álbum, mesclando momentos rápidos com outros mais cadenciados. Representativo, essencial, impactante, vários são os adjetivos para Master of Puppets, cujo valor aumenta ainda mais por ter sido o último registro de Cliff Burton para os mortais.

Ulisses: Nunca entendi por que a maioria das pessoas considera Master of Puppets a obra-prima do Metallica, pois Ride the Lightning é perceptivelmente superior. De qualquer forma, embora eu não morra de amores pelo Metallica, é impossível não gostar de petardos como a faixa-título, “Leper Messiah” e as pesadas “Battery” e “Damage, Inc.”.

Iron Maiden – Somewhere in Time (107 pontos)

Alexandre: Em 1986, o Iron Maiden era a maior banda do planeta. Eles haviam construído uma reputação inatacável ao lançar três álbuns de estúdio dentro de uma progressão calcada no seu estilo clássico. Reputação esta que foi sedimentada pelo álbum ao vivo de 1985, Live After Death. Pois a vontade de experimentar sons sintetizados e misturá-lo ao estilo anteriormente desenvolvido pela banda neste trabalho foi a principal razão de considerá-lo o melhor álbum de 1986. Seria muito mais lógica uma sequência natural a Powerslave (1984), um trabalho fantástico. Mas ao optar por investir nas guitarras e baixos sintetizados, a banda me ganhou, já que, além da experimentação, as canções mantiveram o patamar anterior. Este álbum traz aquela que considero a melhor capa entre os discos da banda, e é quase que dividido entre composições de Steve Harris e Adrian Smith. O guitarrista está muito inspirado, e, no meu entender, entrega as melhores faixas do disco, o ótimo single “Wasted Years” e as superiores “Stranger in a Strange Land” e “Sea of Madness”. Essas duas faixas mostram a banda em excelente forma e apresentam trechos intermediários de tirar o fôlego, em especial pelos solos de Smith e pelas linhas de baixo de Harris, que está em Somewhere in Time tão genial quanto nos outros álbuns, talvez pela última vez. O vocal de Dickinson é soberbo durante todo o disco. A partir do ano seguinte, porém, ele apresentaria alguma dificuldade nos registros mais altos. As faixas compostas pelo patrão Steve também estão em ótimo nível: ressalto “Caught Somewhere in Time” e o épico “Alexander the Great”. Considero este o último álbum coeso do grupo, ainda que possa citar as faixas “Deja-Vu” (que traz o melhor momento de Dave Murray no disco, bem na introdução) e “Heaven Can Wait” como ligeiramente abaixo do seu restante. Esta música seria talvez o início de uma fórmula mais repetitiva que o Maiden passaria a adotar a seguir e é infelizmente a mais tocada ao vivo do álbum desde então. A lamentar, fica a constatação de que tanto o disco quanto a turnê tiveram repercussão dividida entre os fãs, e que fracassou também a tentativa de levar a tecnologia midi das guitarras e baixos sintetizados para a estrada, em parte porque os cabos midi não conciliavam com o sistema de transmissão sem fio (usado em especial por Harris). O que se viu dessa tecnologia ao vivo resume-se a um pequeno trecho instrumental em que Adrian e Dave duelavam entre os sons emulados por suas guitarras sintetizadas.

André: Entre todos os discos do Iron Maiden, este foi o que menos ouvi. E apesar de muita gente considerá-lo como um clássico inquestionável, acredito que seja apenas um bom álbum da Donzela. As eternas discussões sobre os sintetizadores me parecem um exagero. Com ou sem eles, o resultado não seria muito diferente. No mais, gosto de “Caught Somewhere in Time”, com jeitão de clássico e com direito a excelentes solos de guitarra, e “Alexander the Great”, a única em que os sintetizadores realmente influenciam no resultado (e para melhor). Porém, não entendo a veneração por “Wasted Years”, a mais fraca entre todas as faixas “clássicas” do Maiden.

Bernardo: Se eu te falasse que Iron Maiden já usou sintetizador… Se eu te falar que eles já tentaram fugir do esquema “Thin Lizzy cromado”… Você vai me achar maluco. Pois é. Mas nem sempre eles insistiram que feijão com arroz é a resposta para todos os seus problemas. Mas como eles viram que fã que é fã mesmo é um conservador apaixonado, voltaram a se repetir rapidinho e só faltaram pedir desculpas pelo susto com Seventh Son of a Seventh Son (1988). Cá entre nós, acho coisas como “Caught Somewhere in Time” e “Heaven Can Wait” algumas das músicas mais curiosas da carreira deles. Tá aí um disco que se manteve interessante e, por que não, único em sua discografia.

Bruno: Apesar de ótimos momentos, o Iron Maiden já dava sinais de cansaço em seu disco anterior, e aqui eles procuraram se renovar, com um som ainda mais polido e o uso de guitarras sintetizadas. É um bom álbum e a última coisa relevante que a Donzela gravou. Depois disso poderiam muito bem ter acabado sem maiores prejuízos.

Davi: Na década de 1980, o grupo britânico Iron Maiden impressionava a cada trabalho. Depois de lançarem o clássico Powerslave, que muito fã tem como favorito, os caras vieram com Somewhere in Time. Apostando em uma temática futurista, adicionaram o uso de sintetizadores, o que causou um imenso “mimimi”. Várias pessoas começaram a dizer que a banda tinha se tornado comercial, o que não era uma verdade. Outra diferença era uma maior participação de Adrian Smith, guitarrista do grupo, nas composições. Quanto a Bruce Dickinson? Bem… Esse continuava arregaçando. Faixas de destaque: “Caught Somewhere in Time”, “Wasted Years”, “Heaven Can Wait” e “Alexander the Great”.

Diogo: Se o antecessor, Powerslave, soa atual até hoje, o mesmo não pode ser dito de Somewhere in Time, que entrega sua idade nos primeiros segundos. Isso é ruim? Não nesse caso, pois, apesar de soar datado, o disco mantém um charme todo especial que o diferencia na longa discografia do Iron Maiden. É heavy metal em estado puro, sem dúvida, mas com algumas pequenas e saudáveis ousadias, sendo o uso de sintetizadores a principal, mas de uma maneira muito mais interessante que o Judas Priest havia feito em Turbo (1986), lançado alguns meses antes. O grande destaque normalmente apontado – com justiça – é a forte colaboração de Adrian Smith, que apresentou ao grupo três canções, incluindo os dois singles extraídos de Somewhere in Time. Dotada de um apelo comercial maior, “Wasted Years” é uma de minhas favoritas do grupo, com uma introdução de guitarra inesquecível e um solo idem. “Stranger in a Strange Land” é outra obra marcante, enquanto “Sea of Madness” mostra que o entrosamento técnico do quinteto estava afiado. Steve Harris também manteve sua produtividade, destacando-se a boa “Heaven Can Wait” e a formidável “Caught Somewhere in Time”, infelizmente deixada de lado após o final da turnê paraSomewhere in Time, assim como várias outras presentes neste registro. Ainda sobre isso, uma ressalva: “Alexander the Great” é, sim, uma ótima música, mas o exagerado status de culto entre os fãs transcende sua qualidade e justifica-se apenas no fato de nunca ter sido executada ao vivo. E convenhamos, sua letra estilo “Iron Maiden dá aula de história” é chatinha pacas. Mais uma coisa: pode não estar no disco, mas o melhor lado B do Iron Maiden foi gravado durante suas sessões, a hipnótica “That Girl”.

Eudes: Incensado pelos fãs, este disco traz a costumeira competência a serviço de uma música carente de graça de sempre. Mas isso é gosto pessoal. O que me intriga mesmo é por que mais um disco do Iron Maiden aqui na série!

Fernando: O Iron Maiden vinha de uma rotina frenética. Mesmo sendo gravado dois anos depois de Powerslave, eles quase não tiveram descanso nesse tempo, já que a “World Slavery Tour” foi uma das maiores turnês da história do heavy metal. A banda arriscou um pouco em sua sonoridade e, se não agradou em um primeiro momento, o tempo fez com que o álbum envelhecesse e ganhasse o mesmo respeito dos outros discos lançados até então. “Wasted Years” foi um single até óbvio pela sua estrutura e melodia de fácil assimilação, mas não entendo como o outro single deste álbum, “Stranger in a Strange Land”, seja hoje praticamente ignorado pela banda e não muito lembrado pelos fãs mais novos. “Caught Somewhere in Time” me dá arrepios toda vez que começa, “Sea of Madness” seria clássico de qualquer banda “concorrente”, enquanto “Heaven Can Wait” acabou realizando o sonho de muitos fãs de subir no palco e cantar com a banda. A tensão e o sentimento de “The Loneliness of the Long Distance Runner” são transmitidos ao ouvinte de forma que só Bruce Dickinson consegue, e “Deja-Vu” é uma daquelas pérolas escondidas que todo álbum tem. Mas o que move a imaginação de todo fã sério da banda é a possibilidade (nula) de ouvir “Alexander the Great” ao vivo um dia. Acabei nem falando da capa, uma das melhores e mais lindas do heavy metal.

Leonardo: Continuando a sequência de álbuns espetaculares que o Iron Maiden lançou nos anos 1980, Somewhere in Time acabou se tornando o favorito de diversos fãs da banda. Apesar de utilizar guitarras sintetizadas, a produção do álbum é uma das melhores que o grupo teve até hoje, e não soa datada em momento algum. E as composições continuavam irrepreensíveis. “Caught Somewhere in Time”, “Wasted Years”, “Deja-Vu”… Tudo que o fã da banda espera pode ser encontrado no álbum, como os riffs certeiros, os andamentos ora acelerados, ora mais épicos, os solos e duetos de guitarra, e os inconfundíveis vocais de Bruce Dickinson. Tudo isso sem contar a capa, talvez o mais belo trabalho de Derek Riggs. Em resumo, clássico.

Mairon: O melhor disco da fase Bruce. Lembro como durante anos rejeitava o Iron Maiden (taí o Micael que não me deixa mentir), mas foi só depois de ouvir este álbum que consegui entender por que o Iron é o Iron. O lado A é fantástico, e o lado B, perfeito. Todos os músicos nas suas melhores performances, com destaque para Adrian Smith, que além de tocar guitarra soberanamente, compôs canções incríveis. Adoro as guitarras gêmeas que o Iron empregou no álbum, adoro poder cantar as letras tão belas deste disco, adoro ouvi-lo frequentemente e agitar a casa com músicas que variam desde o andamento arrastado de “Stranger in a Strange Land” até a épica e linda “Alexander the Great”. E que capa fantástica, repleta de detalhes que, por mais que você olhe, nunca irá parar de descobrir. Foi o primeiro disco do Iron do qual aprendi a tocar todas as músicas na guitarra do início ao fim, e me apavora como o quinteto britânico conseguia fazer canções tão complexas com melodias tão simples. Pode ser o disco mais rejeitado da primeira fase do Iron, mas ouvir “Alexander the Great”, “Deja-Vu”, “The Loneliness of the Long Distance Runner”, “Caught Somewhere in Time”, “Wasted Years”, “Stranger in a Strange Land”, “Heaven Can Wait” e “Sea of Madness” me causa uma sensação nostálgica que poucos discos conseguem. Ainda veioSeventh Son of a Seventh Son e, depois, o grupo virou a repetição chata sobre si mesmo que nunca mais conseguiu me agradar.

Ulisses: Preocupados em adicionar alguma novidade no som após uma sequência impecável de discos, o grupo britânico resolveu adicionar sintetizadores na gravação das guitarras, mas felizmente o resultado foi bem dosado e em nada atrapalhou o som característico da Donzela, resultando em novos clássicos: a abertura com a faixa-título, “Wasted Years”, “Heaven Can Wait” e a épica “Alexander the Great”.

Slayer – Reign in Blood (81 pontos)

Alexandre: Bem, apesar de participar de um blog voltado prioritariamente ao heavy metal, o Slayer não é uma das bandas que gosto. Na verdade, não consigo entender muito bem a proposta deles, assim tive que novamente tentar analisar este álbum. O maior mérito da banda neste disco é que a pancadaria come solta o tempo inteiro, sem dó nem piedade. Nesse ponto, nenhuma das outras quatro grandes do thrash metal (do “Big Four” só não tem o Anthrax nesta lista) chega perto do Slayer. Preciso então reconhecer a importância seminal para o segmento que vai além do thrash metal (speed, death metal, eu não sou exatamente um especialista no gênero). Do conteúdo musical, separo a quase faixa-título e seu riff matador como a melhor do álbum, e vão aqui elogios para lá de merecidos para as habilidades de Dave Lombardo. Uma menção honrosa também para Rick Rubin: a produção do álbum, para 1986, também é merecedora de destaque. Não gosto da voz de Tom Araya, do baixo ninguém ouve nada. As guitarras mostram uma fúria importante nas bases, mas os solos são completamente perdidos, todos eles vão de lugar nenhum para lugar algum. Não consigo levar muito a sério essas intervenções de ambos os guitarristas. E coloco em dúvida a validade deste álbum estar por aqui, pois Master of Puppets já dá conta do gênero nesta lista, e com sobras.

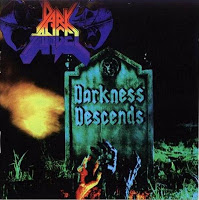

André: Mais um disco dos caras aqui, talvez o único que seja merecido. É um álbum pesado e com boas letras, além de Tom Araya finalmente cantar bem. “Angel of Death”, de fato, é a melhor música da carreira do Slayer. As outras canções também são boas, justificando as preferências por este disco entre grande parte dos fãs da banda. Mas ainda fico com o Dark Angel e seu clássico Darkness Descends nesse ano.

Bernardo: Tom Araya com “Angel of Death” e Layne Staley com “Them Bones” competem para ver quem começa um álbum de forma mais arrasadora. Mas enquantoDirt (Alice in Chains, 1992) envereda por caminhos mais lentos e sombrios, o lado perturbador de Reign in Blood mostra um Slayer que deixou aquelas bobagens sobre infernos, capetas e foguinhos pra lá (todos já tinham mais de 18 anos, afinal de contas) e pegaram pesado em temas realistas que serviram de base para um aspecto sonoro rápido, ríspido e visceral, em que a cama sonora é ideal para Araya cantar sobre nazismo, psicopatia, parafilias, falsos profetas, medo da morte – e dá-lhe “Angel of Death”, “Criminally Insane”, “Necrophobic”, entre outras pedradas que desembocam no elaborado início cadenciado de “Raining Blood”, uma bela tentativa de se criar um inferno sonoro. Mas já que não perguntaram, assustador mesmo é a Tori Amos fazendo cover dessa música!

Bruno: Gosto bastante do Slayer, mas ao mesmo tempo prefiro outros nomes do thrash. Esta é sem dúvida sua obra-prima. Se hoje ainda é um disco pesadíssimo, fico imaginando para a época. Um tiro de 12 na orelha, com uma performance absurda de todos os músicos e uma produção excelente para o gênero, conseguindo destacar todos os instrumentos sem tirar o peso de nenhum.

Davi: Agressividade em nível master. Depois de Hell Awaits (1985), que nunca esteve entre meus favoritos, os rapazes deram a volta por cima com este disco extremamente memorável. Em sua primeira parceria com o produtor Rick Rubin, os músicos entregaram um LP pesado, veloz e empolgante. Típico disco para ouvir da primeira à ultima faixa no ultimo volume. Essencial!

Diogo: Acho perfeitamente aceitável que uma pessoa tenha outro álbum que nãoReign in Blood como seu favorito do Slayer. Afinal de contas, até Seasons in the Abyss (1990) a banda só deu bola dentro. Mas uma coisa é certa: Reign in Blood é a obra máxima do grupo e provavelmente a maior amostra de que nem sempre é preciso fazer concessões de viés comercial para que se atinja o sucesso. A produção de Rick Rubin é paradigmática: privilegia todos os instrumentos, atinge o ouvinte como um tiro na testa, e, principalmente, ao mesmo tempo em que apresenta um padrão elevado, mantém a violência e a agressividade em primeiro plano. A influência que este álbum teve nas gerações posteriores e até mesmo entre os músicos de sua própria época é gigantesca, atingindo um patamar de extremismo com o qual poucos sonhavam. O quarteto todo aparece em grande forma, mas Dave Lombardo, em especial, estava endiabrado como nunca. Com a produção clara, cada pataço seu é escutado perfeitamente, martelando os ouvidos e o tórax do ouvinte. O álbum desenrola-se todo como uma grande música dividida em várias faixas, mas é impossível não destacar o festival de riffs que é “Angel of Death”, as espetaculares “Altar of Sacrifice” e “Postmortem”, e o massacre sonoro chamado “Raining Blood”. Esperei até o último minuto para escolher entre Master of Puppets e Reign in Blood para ocupar o posto mais alto de meu pódio, e ainda não tenho certeza se fiz a escolha certa.

Eudes: Para quem curte rapidez, bateristas que tocam ritmos primários, volume e não se importa de ouvir a mesma faixa várias vezes, não necessariamente fãs de música. Próximo.

Fernando: 1986 foi um ano fantástico para o heavy metal. O Iron Maiden manteve sua supremacia, o Metallica galgou vários degraus com o poderoso Master of Puppetse outras bandas, como as que aparecem nesta lista, fizeram grandes discos, muitos deles os melhores de suas carreiras. O Slayer, porém, conseguiu um pouco de tudo com Reign in Blood. Eles já eram uma banda respeitada e conseguiram mais respeito, já tinham feito discos bons e fizeram talvez o melhor da sua carreira (ainda que não seja o meu preferido, entendo que seja assim), e ao invés de subir pelas escadas do heavy metal, pegaram o elevador e foram para o último andar das vertentes mais extremas. Depois disso, a banda abrangeria desde o headbanger mais tradicional até aquele mais radical.

Leonardo: Se no disco anterior o Slayer apostou em composições mais longas, complexas e repletas de clima, em Reign in Blood o grupo foi na direção oposta: a violência e a agressividade pura, em canções de poucos minutos e intensidade extrema. Poucas vezes na história da música havia se compilado canções com tamanha energia, andamentos acelerados e riffs e solos tão violentos. Tal intensidade afetou diretamente o futuro do heavy metal, que veria cada vez mais o surgimento de bandas extremas. Em pouco menos de meia hora, o grupo despeja um desfile de clássicos do thrash metal.

Mairon: Poucos álbuns têm qualidade suficiente para serem chamados de PERFEITOS.Pet Sounds (Beach Boys, 1966), Physical Graffiti (Led Zeppelin, 1975) e Reign in Blood são os três discos que consigo colocar nessa definição. No caso do álbum do Slayer, a pancadaria come solta em pouco menos de meia hora, o suficiente para que seu pescoço saia totalmente quebrado. O que Jeff Hanneman e Kerry King fazem nas guitarras desse disco é assombroso, e Tom Araya simplesmente mostra por que é o melhor vocalista do thrash metal, cantando como nunca. Além disso, uma performance soberana de Dave Lombardo atrás dos bumbos, que influenciou toda uma geração a partir de então. O disco desenrola-se como uma única suíte, estraçalhando miolos com solos rápidos, escalas e passagens intrincadas, gritaria e muita fúria. As ingênuas letras satânicas dos primeiros discos foram trocadas por temas como violência, religião, morte, entre outros, e é impressionante que tão jovens (o mais velho tinha apenas 24 anos quando o disco foi gravado) a maturidade já era suficiente para tanta fúria, velocidade e talento serem registrados nos sulcos de um vinil. Citar uma única canção do disco é cometer injustiça, mas posso afirmar que o encerramento com “Raining Blood” é um dos momentos mais marcantes de minha vida audiófila. Escrevi um pouco mais sobre esse incrível álbum aqui, e para não me espichar mais, digo que daqui a 200 anos, Reign in Blood será tratado pelos futuros terráqueos como hoje tratamos “As Quatro Estações” de Vivaldi ou a “Quinta Sinfonia” de Beethoven: UMA OBRA-PRIMA. Era para ser o primeiro de 1986 DISPARADO.

Ulisses: Rápido, pesado e violentíssimo. Este disco (ou melhor, o Slayer em geral) tem um status lendário dentro da música, até mesmo para as pessoas que não têm o menor interesse no heavy metal. “Angel of Death” e “Raining Blood” são os óbvios destaques, com outras canções como “Criminally Insane”, “Epidemic” e “Postmortem” também merecendo atenção. A maioria das faixas (que não atingem os três minutos de duração) mereciam ser um pouco mais trabalhadas, mesmo que a banda evitasse o nível de Hell Awaits.

Megadeth – Peace Sells… But Who’s Buying? (62 pontos)

Alexandre: Muita gente acha que o Megadeth atingiu um pico de qualidade neste álbum, mas para mim a banda estava escalando os degraus para ótimos trabalhos que viriam mais à frente. O instrumental, no entanto, traz exemplos claros de qualidade, como no trecho do meio da faixa inicial, “Wake Up Dead”, com um inspirado Dave Mustaine nessa fase da banda fazendo muito mais solos do que após a entrada de Marty Friedman. Algo interessante também é ouvir bem o baixo de Ellefson em faixas como a boa “My Last Words”, que traz uma ótima introdução e excelente desenvolvimento do baixo durante toda a canção. É bom quando Mustaine também reserva espaço para seu companheiro de longa data. O nível das composições, em minha opinião, ainda é irregular, embora eu saiba que boa parte dos fãs da banda já eleva este álbum à altura de vários outros, e muitos devem considerá-lo até o melhor. É indiscutível o salto de qualidade do disco de estreia para este, principalmente no vocal, que atinge um nível aceitável, dentro do que se pode esperar dos dotes vocais do sr. Mustaine. No entanto, prefiro a banda quando a formação se estabilizou, em Rust in Peace (1990). Aqui, quando o grupo acerta mais é na faixa-título, clássico absoluto, com letra interessante e conceito que resultou graficamente na capa de ótimo gosto. Em resumo, considero Peace Sells… um bom álbum que iria pavimentar o caminho da banda para o merecido sucesso de público e crítica em grande parte dos anos 1990. Mas não o bastante para figurar entre os dez melhores de 1986.

André: Adoro o Megadeth. E me arrependo de não ter votado neste disco. Thrash metal dos bons, em uma fase em que, apesar de Mustaine estar entupido de drogas, estas pareciam tê-lo inspirado a escrever tantas músicas fodas, fazendo com que o Megadeth seja impecável até Youthanasia (1994). “The Conjuring” agora só pode ser apreciada no CD, visto que suas letras bem blasfemas não combinam com a atual religiosidade do vocalista e guitarrista. “My Last Words” é outra faixa que destaco, devido a seu peso e sua velocidade. Vou aproveitar este espaço para um pequeno desabafo: por que diabos se incomodam tanto com os vocais de Mustaine? Essa interpretação meio raivosa/ranzinza/não tô nem aí pra você/foda-se o mundo é o que faz o Megadeth diferenciado. Quem precisa de vocais melodiosos quando se está mandando todo mundo à puta que pariu?

Bernardo: Ainda cru pra caramba – Mustaine alcançaria o auge do refinamento, diversificação e segurança para ousar em Rust in Peace –, mas tem uma faixa-título fantástica, cuja letra nem parece ter sido escrita pelo tiozão reaça de hoje. Considero a inclusão dele na lista de melhores meio que forçar a barra, apesar de sem dúvidas ser um registro notável da época. Também vale a pena ouvir “Wake Up Dead” e “The Conjuring” – a segunda principalmente, antes que o cara resolva retirar essa música de catálogo para trocar por uma sobre glorificar de pé.

Bruno: No primeiro disco de sua nova banda após ser demitido do Metallica, Mustaine quis mostrar suas habilidades técnicas na guitarra, e saiu Killing Is My Business… and Business is Good! (1985). No segundo disco ele abandonou a fritação pura e simples, os temas fantásticos e trabalhou melhor as composições. O resultado é o melhor disco da fase thrash do Megadeth, embrulhada pela arte gráfica matadora do gênio Ed Repka.

Davi: Depois do fraco Killing Is My Business… and Business Is Good!, Dave Mustaine demonstrou que, além de ser um grande guitarrista, era um grande compositor. Nessa época, contando com Chris Poland e Gar Samuelson (que sairiam logo após este disco), o grupo fez um de seus melhores trabalhos. LP clássico. Não apenas do Megadeth, mas do thrash metal em geral. A sua neura em querer superar o Metallica fez com que não se acomodasse e procurasse sempre dar um passo adiante. “Wake Up Dead”, “The Conjuring”, “Peace Sells” e “Devils Island” são conhecimento obrigatório parar qualquer fã de heavy metal que se preze.

Diogo: O ano de 1986 foi mesmo frutífero em se tratando de thrash metal. Além de Metallica, Slayer e Megadeth, que rumavam ao sucesso no mainstream, outros grupos também entregaram trabalhos de nível elevado, como Dark Angel (Darkness Descends), Kreator (Pleasure to Kill), Destruction (Eternal Devastation), Flotsam and Jetsam (Doomsday for the Deceiver) e Voivod (Rrröööaaarrr). Sobre Peace Sells…, o mínimo a se dizer é que bate de frente com Rust in Peace pelo título de melhor obra do Megadeth em toda sua carreira. O ódio, a raiva, a frustração, a ironia e a agressividade de Dave Mustaine foram condensados em oito faixas que variam do muito bom ao excelente, felizmente pendendo para o lado mais favorável da balança, vide petardos do nível de “Wake Up Dead”, “Devil’s Island” e da criativa “Peace Sells”. “The Conjuring” e “Bad Omen” ficam pouco para trás, mas melhor ainda é “Good Mourning/Black Friday”, que revisita a rispidez de Killing Is My Business… and Business Is Good!, mas em um nível mais elevado. “My Last Words” é outra em que a agressividade casou perfeitamente com a evolução técnica e criativa do grupo, tornando-se uma de minhas favoritas. Se o objetivo de Mustaine era fazer melhor que seus ex-companheiros de Metallica, sangue no olho era o que não lhe faltava, pois isso transborda em todo tracklist de Peace Sells….

Eudes: Bons músicos a serviço de uma música retilínea e sem muitas surpresas. A primeira faixa, bem padrãozona, é entretanto bem legal, com seu solo de guitarra setentista. Depois é aquela coisa: esta já não tocou?

Fernando: Dave Mustaine gravou o primeiro disco ainda com muito rancor da sua demissão do Metallica. Para o segundo ele acrescentou uma raiva palpável, mas esses sentimentos não atrapalharam, ao contrário do debut, mas sim potencializaram a qualidade das músicas compostas. Lembro de uma entrevista em que ele disse que, nessa época, não economizava riffs, e com a quantidade “gasta” em Peace Sells… ele poderia ter feito mais três álbuns.

Leonardo: Se o disco de estreia do Megadeth, Killing Is My Business… and Business Is Good!, soava um tanto desconexo e mal produzido, apesar de ter ótimas ideias, em seu segundo lançamento, Peace Sells… But Who’s Buying?, tudo se encaixou perfeitamente. Os riffs complexos e as mudanças de andamento de “Wake Up Dead”, a simplicidade da inesquecível faixa-título, a violência e a agressividade de “Devil’s Island” e “The Conjuring”, tudo mostrava o quanto a banda e as habilidades de compositor de Dave Mustaine haviam evoluído. E o melhor estava no final, com a ótima “My Last Words”, uma das melhores e mais esquecidas composições da carreira da banda.

Mairon: O Megadeth é uma banda que venho aprendendo dia após dia a admirar mais e mais. Seus três primeiros álbuns são fantásticos, e Peace Sells…, o segundo, para mim é o melhor. Mustaine e cia. fizeram um disco espetacular, cujo lado A é daqueles para serem ouvidos diversas vezes, de tão bom. Quem resistir aos petardos “Wake Up Dead”, “The Conjuring”, “Peace Sells” e “Devil’s Island” é porque realmente não gosta do estilo, já que as quatro são Clássicos com “C” maiúsculo. O lado B contém a mágica dupla “Good Mourning/Black Friday”, a sinistra introdução da intrincada “Bad Omen” e a pancada “My Last Words”, além de uma versão morna para “I Ain’t Superstitious”, que diminui um pouco a nota final deste belo álbum. Não entrou na minha lista por detalhe, mas é legal vê-lo aqui.

Ulisses: Este sim é que é o disco do ano. Em menos de quatro minutos a matadora abertura “Wake Up Dead” oblitera tudo o que os concorrentes fizeram ou pudessem fazer, e as pauladas seguintes solidificam a dinastia de Dave Mustaine e sua trupe: “The Conjuring”, “Devil’s Island”, “Good Mourning/Black Friday”, “Bad Omen”… Sem esquecer da ácida faixa-título, com aquela linha de baixo inesquecível. Somente “I Ain’t Supertitious” soa desajeitada, e ainda assim soa mil vezes melhor do que algumas presepadas desta lista (*cof, cof* The Smiths *cof*), mas o saldo final do disco é extremamente positivo. Toda essa festança de riffs e solos só “perde” para o supremo Rust in Peace (1990), o que apenas serve para mostrar quão brilhante era o Megadeth em seu ápice.

Bon Jovi – Slippery When Wet (49 pontos)

Alexandre: Ta aí o disco mais bem sucedido comercialmente desta lista, fácil. Provavelmente o segundo mais vendido não conseguiu um terço deste. A importância no ano está justificada ainda que seja por este plano, mas eu o considero um álbum competente, embora ache o seu sucessor melhor. Jon Bon Jovi e Richie Sambora têm em seus companheiros uma ajuda mais no nível de banda de apoio, já que compuseram todos os sucessos, alguns com a ajuda do hitmaker Desmond Child, conhecido por trabalhos com Kiss (“I Was Made for Lovin’ You”, entre várias outras), Aerosmith (na segunda fase da banda, mais comercial) e Scorpions (mais recentemente, no álbum de 2007, Humanity: Hour I), entre outros. Desmond não encontrou uma parceria maior do que o conjunto de New Jersey, e aqui é coautor de dois dos maiores sucessos da banda, “Livin’ on a Prayer” e “You Give Love a Bad Name”. Mas pra mim a melhor canção do trabalho é “Wanted Dead or Alive”, que seria um prenúncio dos que essas bandas de hard rock, ainda atoladas no hair metal, fariam para frente, deixando os teclados um pouco de lado e apostando nos violões. A produção ficou datada, tal o excesso de teclados, mas o alvo foi atingido em cheio por Jon e seus companheiros, milionários da noite pro dia após Slippery When Wet. O álbum vale pelas músicas mais conhecidas, pois, mesmo sendo multiplatinado, é irregular. Faixas como “Without Love” poderiam ficar de fora. Um último e merecido destaque eu dou para Richie, o braço direito de Jon, nos bons solos, nas composições e nos backing vocals.

André: Mesmo quando penso em bandas similares em termos de sonoridade, tais como Skid Row e Def Leppard, eu sempre vejo algumas canções com um rock mais direto e pesado que dão uma variada na sonoridade mais acessível desse hard rock quase pop que essas bandas fazem. Demorou muito tempo para que eu conseguisse valorizar o Aerosmith, por exemplo, hoje uma banda que gosto e respeito bastante. Mas ainda não consegui o mesmo com o Bon Jovi, e músicas como “Livin’ on a Prayer”, presentes neste disco. Até não me incomodo com esse vocal meio gritado de Jon Bon Jovi, mas essas composições não me descem. Posso dizer que gostei somente de “Raise Your Hands” (isso sim um baita rock, e a tecladeira AOR deu outra cara à música) e “Never Say Goodbye” (uma boa balada ao nível Scorpions).

Bernardo: É engraçado quando alguém bêbado canta “Livin’ on a Prayer” no karaokê. É igualmente engraçado o episódio em que Barney coloca “You Give Love a Bad Name” pra tocar a todo volume na série “How I Met Your Mother”. É mais engraçado ainda quando colocam disco desses manos em lista de melhores.

Bruno: Uma das piores coisas que os anos 1980 pariram. Rockzinho de arena travestido de hard, famoso pelas baladas, que poderiam muito bem fazer parte do repertório de qualquer dupla de sertanejo universitário por aí. Como se já não bastasse ter torturado nossos ouvidos por tantos anos, ainda geraram uma porrada de imitadores tão ruins quanto.

Davi: Tenho certeza que vários de nossos consultores irão massacrar o Bon Jovi. Alguns alegando virem de outra época, quando o rock blá blá blá (como se rock tivesse idade). Outros vão querer pagar de rebeldes dizendo que não é rock, que é pop, que os cabelos não sei o quê, e mais blá blá blá. Entretanto, a inclusão deste disco é justíssima. Várias canções embalaram aquela geração. “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name”, “Never Say Goodbye”, “Wanted Dead Or Alive”… A qualidade do trabalho é alta, além de ser um divisor de águas na carreira da banda. Repleto de ótimos refrãos, linha vocais bem trabalhadas e guitarras matadoras, está entre os melhores discos da banda e um dos grandes álbuns da cena hard oitentista. Belo disco!

Diogo: Bem capaz que vocês acharam que iriam se safar de ver o Bonjovão por aqui, não? Só por ter “You Give Love a Bad Name”, “Livin’ on a Prayer” e “Wanted Dead or Alive”, três sucessos que marcaram, mais que os fãs do grupo, toda uma época,Slippery When Wet já seria presença obrigatória. A primeira é, concordem ou não, a epítome do pop metal, unindo guitarras na medida a melodias irresistíveis e um refrão poderoso. A segunda, a perfeita mistura entre Van Halen e Bruce Springsteen que o Bon Jovi soube fazer como ninguém. A terceira, mais que um ponto de inflexão entre as power ballads, fomentou toda uma onda acústica que muita gente grande surfaria anos depois, com massivo apoio da MTV. Pra melhorar, conta com um dos meus solos de guitarra favoritos. Ao contrário do que alguns apregoam, o disco vai muito além disso. “Raise Your Hands”, com seus riffs e refrão empolgantes, foi feita para ser executada ao vivo. A pouquíssimo lembrada “Without Love” me cativa desde sempre, “I’d Die for You” une teclados e guitarra tão bem como poucas e merecia ter sido single, enquanto “Never Say Goodbye” é a baladaça clássica. “Let It Rock”, “Social Disease” e “Wild in the Streets” estão um pouco abaixo do restante, mas também gosto delas. Fico com uma certa dúvida ao fazer essa afirmação, mas creio que o Bon Jovi faria ainda melhor no álbum seguinte, New Jersey, que espero ver por aqui na edição da série dedicada a 1988.

Eudes: Sem querer ofender, o fato de alguém lembrar de Bon Jovi para uma lista de melhores de todos os tempos é um forte indicativo do retrocesso artístico que grassou na música oitentista em geral, e no rock em particular. Sério concorrente do RPM no quesito “o que este disco está fazendo aqui?”.

Fernando: O primeiro disco já trazia uma mostra do que a banda seria. O segundo, bem mais fraco, foi apenas um tropeço, mas em Slippery When Wet a banda exagerou. Junto a hinos do porte de “You Give Love a Bad Name”, “Livin’ on a Prayer”, “Wanted Dead or Alive” e “Never Say Goodbye”, faixas que muita gente daria um braço para compor, ainda há outras que, se não são conhecidas pela média do público que acompanha os shows atuais, tornam fácil a audição do álbum como um todo.

Leonardo: Com quatro singles que explodiram no rádio e são executados com frequência até hoje em dia, Slippery When Wet catapultou o Bon Jovi ao topo da cena hair metal norte-americana. E não era para menos. “You Give Love a Bad Name”, “Livin’ on a Prayer”, “Wanted Dead or Alive” e “Never Say Goodbye” são todas excelentes, com refrãos de fácil assimilação e grudentas ao extremo. Pena que o restante do disco não mantenha o nível tão alto. Destaque total para a balada “Wanted Dead or Alive”, com seu clima de filme western.

Mairon: Apesar das clássicas “Livin’ on a Prayer” e “You Give Love a Bad Name”, e de gostar de “Wanted Dead or Alive”, Bon Jovi nunca foi minha praia. O melhor disco deles para mim é Keep the Faith (1992), e se fosse para ficar com os tecladinhos farofa e baladas melosas – como a chatérrima “Never Say Goodbye” – que este álbum carrega, sem dúvidas escolheria The Final Countdown (Europe). Disco representativo para o ano, mas há melhores.

Ulisses: Uma fusão muito criativa de pop e hard rock, trazendo canções divertidas e grudentas através, principalmente, do trabalho de David Bryan e Richie Sambora. “You Give Love a Bad Name” e “Livin’ on a Prayer” são o ponto alto do disco, ao passo que as canções seguintes mantêm o pique. É farofa, mas é das boas. Talvez eu volte a ouvir.

Titãs – Cabeça Dinossauro (48 pontos)

Alexandre: Bem, eu não gosto de Titãs, mas este disco quase entrou na minha lista. Ele teria ficado em um hipotético 11º lugar. Isso porque, apesar de não estar entre as minhas bandas prediletas, é preciso reconhecer que o álbum é um desfilar de clássicos do grupo, além de ter preparado o terreno para o disco seguinte, que também considero um dos melhores da banda. Este parece ainda melhor, o que me incomoda um pouco é a simplicidade das guitarras, algo que piora um pouco considerando que são dois os guitarristas. Gosto bastante da cozinha, da produção, das letras, da agressividade dos temas. Quando a banda caminha para estilos menos agressivos eu tendo a achar menos satisfatório, como em “Família” ou na faixa final, “O Quê”. Mas é sem dúvida um álbum merecedor de estar na lista final. Posso considerá-lo, mesmo não sendo um especialista no assunto, um álbum icônico do chamado BRock. Entre as melhores canções, cito “Igreja”, “Porrada”, “Polícia”, “Homem Primata”, fortes tanto na letra quanto nas melodias.

André: Aí está o melhor disco do ano. O Titãs sempre foi uma banda que passeou por vários estilos misturados ao rock, mas sempre saiu com grandes pérolas nessa que foi uma de suas melhores fases. Não importa quem é o vocalista (gosto de todos, mesmo do criticado Nando Reis) ou quem é o compositor (uma leve preferência pelas composições cheias de sarcasmo de Branco Mello), os caras fizeram um trabalho primoroso aqui. Mas meus maiores elogios vão para Arnaldo Antunes, que participou da composição de oito das treze canções deste disco. Delicie-se com grandes clássicos do rock brasileiro tais como “Igreja”, “Polícia”, “Tô Cansado”, “Bichos Escrotos” e “Homem Primata”. Além da diversão de um reggae simplório como “Família”.

Bernardo: Trocar a new wave tarada em copiar os hitmakers da época por um pós-punk carregado de linhas de baixo funkeadas e riffs de guitarra possuídos pela fúria do punk rock, junto a letras simples mostrou-se a decisão mais acertada dos Titãs, que meteram o pé na porta para serem os “bad boys” do rock nacional, após a prisão de integrantes da banda por posse de heroína. Com títulos muitas vezes autoexplicativos,Cabeça Dinossauro joga pedra em todo mundo, seja em “Igreja” (uma declaração de total ausência de crença, mais cuspida do que fundamentada), “Estado Violência”, “Porrada” e o clássico arrasa quarteirão “Polícia”, digna de figurar em qualquer dos melhores discos de hardcore, a sutileza quase estranha no disco de “Família”, em que Nando Reis explora as figuras típicas da família burguesa de forma caricatural… Chamam atenção o lado mais “demencial” do disco, como a faixa-título, que abre o álbum (na qual, por cima de um ritmo tribal a banda grita as frases “cabeça dinossauro”, “pança de mamute” e “espírito de porco”), “AA UU” (a rotina nunca pareceu tão enlouquecedora) e, claro, a provocação escatológica em um nível quase infantil, “Bichos Escrotos”. Cabeça Dinossauro é o disco de rock brasileiro mainstream mais ofensivo já produzido. A controvérsia aqui não vem de um misticismo pagão, de um marginalismo mártir, de uma pregação liberal de costumes – é um álbum apenas invocado, disposto a falar do apocalipse, de ratos, pulgas e baratas, de capitalismo predatório, de dejetos humanos, de atacar símbolos sagrados para sociedades autoritárias e conservadoras, indo na contramão do bom humor colorido e de praia. Terninho elegante por rebite, penteado da moda pelo cabelo maluco, foto de divulgação simpática por foto no cemitério. Óbvio? Sim. Imaturo? Também. Mas poucas vezes o adolescente típico, cheio de dúvidas na cabeça, teve uma trilha sonora perfeita para mandar toda a existência para o raio que a parta.

Bruno: Nunca gostei de nada que os Titãs fizeram, mas se fosse pra escolher um disco da banda, com certeza ficaria com este.

Davi: Na minha opinião, um dos grandes discos do rock brasileiro. Com arranjos bem criativos e, de certa forma, ousado para os padrões da época, os Titãs entravam com o pé direito no rock ‘n’ roll mais pesado. Com letras repletas de sarcasmo, ironia e críticas, o LP é um marco para toda a geração dos anos 1980. LP perfeito!

Diogo: Não chegou a ser uma guinada tão radical, mas a mudança operada em Cabeça Dinossauro em relação aos discos anteriores foi muito bem vinda, colocando os instintos mais básicos em primeiro plano e deixando os pudores de lado. A produção, porém, é requintada e ajudou a tornar o disco um destaque evidente em 1986 e na carreira do grupo. Como um ouvinte com uma forte queda para o rock mais pesado, é claro que músicas como “Polícia”, “Igreja” e a faixa-título estão entre as que mais me agradam, mas no fim das contas todo o tracklist é digno de palmas, destacando-se ainda canções como “AA UU” (talvez minha favorita), “Estado Violência”, “Porrada”, “Bichos Escrotos”, “Homem Primata” e “O Quê”. Olha só, acabo citando quase todo o tracklist. Nunca fui muito chegado no grupo, mas a turnê feita tempos atrás revisitando justamente este álbum e executando-o na íntegra parece ter sido uma ótima pedida.

Eudes: Houve quem dissesse que este era o disco punk dos Titãs, depois do divertido e paródico pop “niu uêivi” de Televisão (1985). Bobagem. Não que eles não incorporem os trejeitos punks, mas a coisa aqui é na verdade sobre minimalismo, poesia concreta e tudo ligado na tomada e com o volume no talo. Tudo misturado e,voilá, um dos melhores discos dos anos 1980 NO MUNDO, como reconhecem os sites gringos melhor informados. Lirismo complexo para as massas pularem e fazerem pogo nos shows. O velho Oswald de Andrade deve ter se divertido lá no inferno. E tudo com produção state of the art, que seria incrivelmente ultrapassada no fenomenal álbumÕ Blésq Blom (1989). Pra completar, o disco parece ser exclusivamente composto de clássicos. O que este álbum está fazendo aqui quando deveria estar no primeiro lugar?

Fernando: O Titãs que eu conheci quando era moleque era sujo, proibido e obsceno. Muito disso deve-se a Cabeça Dinossauro. O rock brasileiro, que tinha uma aura de bom mocismo, foi embaralhado com Cabeça Dinossauro. Que outra banda teria coragem de fazer uma música com o conteúdo de “Igreja” naquela época? Hoje em dia então… Nunca!!! As letras, além de serem transgressoras, eram muito inteligentes, como “Porrada”, “Família” e “Homem Primata”. A banda ficou décadas tentando ser irrelevante e mesclada ao rock nacional anos depois. Acho que, com o novo disco, voltaram um pouco a essa época em que dava orgulho ouvir rock nacional.

Leonardo: Cabeça Dinossauro mostra claramente o que havia de melhor e de pior nos Titãs e em todo o BRock. Enquanto “Polícia”, “Bichos Escrotos” e “Porrada” apresentam uma banda vigorosa, com riffs bem sacados e levadas pesadas, “Família”, “Homem Primata” e “AA UU” atiram para outros lados, às vezes acertando o alvo, às vezes não, como era tão comum nas bandas de rock brasileiras dos anos 1980. Mas que é bem melhor do que tudo que o grupo lançou desde o Acústico MTV (1997), isso é.

Mairon: Lembro da primeira vez que ouvi este disco com o meu irmão, nosso colega Micael Machado, e de quão impressionado fiquei com o que saía das caixas de som. Acostumado com o BRock de Ultraje a Rigor, RPM e Legião Urbana, e o punk de Ramones e Exploited, que rodava direto nas fitas do Micael, quando Cabeça Dinossauro invadiu nosso quarto tudo mudou. Eu era pequeno, devia ter uns 4 anos, mas a insanidade de “A Face do Destruidor”, as vocalizações agressivas e as linhas pesadas da faixa-título, a ignorância repetitiva de “AA UU”, a pancadaria de “Igreja”, o peso de “Polícia”, ou o hiper-sucesso de “Família”, “Bichos Escrotos” e “Homem Primata” marcaram meus ouvidos e toda a geração Coca-Cola. Um dos melhores discos do rock nacional nessa década; em 1986, talvez só Vivendo e Não Aprendendo (Ira!) e Dois(Legião Urbana) sejam páreo para encarar o que os Titãs fizeram neste grande álbum. Que bom que ele figura por aqui.

Ulisses: Puro rock ‘n’ roll com pitadas punk e pop, no qual clássicos como “Polícia” e “Bichos Escrotos” apresentam letras diretas e críticas, soando atual mesmo após quase três décadas de lançamento; mas sempre dá vontade de pular “A Face do Destruidor” e “Família”.

Candlemass – Epicus Doomicus Metallicus (46 pontos)

Alexandre: O mais legal de participar desta série da Consultoria é conhecer algumas bandas que eu jamais teria intenção de ouvir. Nunca ouvi Candlemass e confesso ter começado com um pé atrás, pois as primeiras informações eram de que se tratava de um grupo sueco de doom metal, algo bastante inusitado. Nunca fui muito chegado ao doom metal, mas na minha ignorância acerca do estilo nem achei tão distante de uma sonoridade no estilo do Black Sabbath, que provavelmente é a maior influência dessa banda. Pra começar, não haveria título mais apropriado do que esse para o disco de estreia do Candlemass. É a definição pura do estilo. No mais, embora tenham sido poucas e insuficientes audições, esperava algo mais monocórdico, até monótono, mas o álbum tem mais prós que contras, bons riffs, boas levadas de violões em determinados trechos, uns teclados aqui e ali pra dar o clima e um competente baterista, pra mim o destaque individual da banda. Gostei mais das duas primeiras faixas e também de “Under the Oak”, penúltima música. Algo que me incomodou um pouco foi o riff em duas oitavas de guitarra (aguda e grave) no refrão de “Crystal Ball” e também algumas rateadas do vocal na faixa seguinte, “Black Stone Wielder”, mas o vocal no restante do trabalho passa, ainda que não seja o estilo que me agrade mais. Não os colocaria entre os dez mais de qualquer lista, mas reconheço que faltou tempo para me aprofundar mais sobre o grupo.

André: Como é bom ver um disco de doom metal por aqui. Candlemass e My Dying Bride são as minhas bandas preferidas do estilo. E este disco é fantástico. Incrível como o Candlemass consegue soar arrastado, melodioso e pesado ao mesmo tempo. E como canta esse senhor chamado Johan Längqvist, que sequer era o vocalista oficial da banda antes de recrutarem Messiah Marcolin. “Demon’s Gate” e “Black Stone Wielder” são as melhores faixas de um disco que une letras melancólicas a um instrumental agoniante, sendo o melhor registro doom desde o primeiro disco do Sabbath.

Bernardo: Tá aí engraçado: como amante de Black Sabbath, quase não ouço doom metal; mergulhei muito mais no stoner rock. O som do Candlemass me atrai, mas não me prende.

Bruno: Doom metal clássico, arrastado, denso e depressivo. Um dos pilares do gênero e se diferencia das demais bandas pela roupagem épica das composições e as interpretações vocais bastante dramáticas.

Davi: Nunca me aprofundei na obra do Candlemass. Lembro-me de ter escutado apenas a canção “Bewitched”, pela qual nunca morri de amores. Resolvi escutar o disco e achei interessante. Som pesado, arrastado, bem tocado e canções com bastante melodia. O cara canta legal, embora os gritos dele não tenham me convencido. Não me faz querer comprar o disco, mas foi bacana escutar.

Diogo: Manjam aquela conversa sobre técnica ser secundária, sendo muito mais importante a capacidade de utilizar um instrumento a favor da criação de música de qualidade, cativante? Poucos exemplos são tão emblemáticos disso quanto Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath. Pois eu digo, então, que Leif Edling, fundador do Candlemass, é uma espécie de Tony Iommi do baixo. Sua técnica pode não ser apurada, mas das suas mãos brotaram dezenas de canções que todo fã de heavy metal que se preze tem a obrigação de ouvir e consequentemente se apaixonar. Podem rotular como doom metal, mas o Candlemass é, acima de tudo, o mais digno herdeiro do Black Sabbath, forjando músicas movidas a riffs, mas dotadas de interessantes variações e melodias viciantes. Meu favorito mesmo é o seguinte, Nightfall (1987), já com o antológico vocalista Messiah Marcolin, mas este Epicus Doomicus Metallicusestá praticamente no mesmo nível. Não à toa, suas seis faixas são apontadas por muitos como o momento mais inspirado da carreira desses suecos. A tarefa de apontar destaques é quase impossível, pois o paquidérmico peso arrastado dessas obras é igualmente distribuído. Talvez, para quem esteja conhecendo o grupo, a mais indicada seja “Solitude”. Quer épicos que não soem maçantes ou pomposos em excesso? “Demon’s Gate” e “A Sorcerer’s Pledge” são pra você. Convenhamos, todo o tracklist é imperdível.

Eudes: Nunca tinha ouvido falar. E não é que gostei do negócio! Emulam muito bem o velho Sabbath e se dão ao luxo de até serem originais em certas passagens. Lista também é cultura! Em tempo: a julgar por este disco, o grupo tem músicos bem melhores do que a maioria das bandas mais cultuadas da década.

Fernando: Conheci o Candlemass há pouco tempo, com álbuns mais recentes, e adorei. Corri atrás e soube que os dois primeiros discos eram a nata da banda. Gostei demais de ambos mas entendo que o seguinte, Nightfall, seja o must have do Candlemass.

Leonardo: Filhos legítimos do Black Sabbath, o Candlemass injetou uma dose extra de peso em seu som, desacelerando o andamento das canções e as deixou ainda mais épicas e soturnas, criando assim o doom metal. Ainda que o estilo se tornasse mais extremo no futuro, a classe e a elegância do material contido neste Epicus Doomicus Metallicus jamais seria alcançada.

Mairon: Inspiradíssimos nos riffs mais pesados e lentos do Black Sabbath, o Candlemass renovou a cena metálica com a criação do doom metal, que intitula em latim este bom álbum de estreia. Apesar de não ser um estilo que eu ouça diariamente, não tenho como não destacar as épicas “Demon’s Gate” e “A Sorcerer’s Pledge”, mas, mesmo sendo importante, não o colocaria sequer entre os 30 mais de 1986.

Ulisses: No mesmo ano em que várias bandas de thrash metal lançaram registros seminais, cada uma tentando ser mais rápida e técnica do que a outra, o Candlemass surpreendeu ao seguir o caminho do doom metal, pintando um clima épico e sombrio de desolação como poucas vezes já se viu. São apenas seis faixas, mas é melhor ter poucas faixas boas (no caso deste disco, MUITO BOAS) do que um monte de canções chatas. A dobradinha “Under the Oak” e “A Sorcerer’s Pledge”, que fecha o disco, é maravilhosa!

David Lee Roth – Eat ‘em and Smile (33 pontos)

Alexandre: Dave saiu do Van Halen cerca de dois anos antes, deixou a encrenca para Eddie e aumentou ainda mais o tamanho da comparação ao

lançar esta pérola. Deixou também recados para seus ex-companheiros nas entrelinhas logo no início do álbum, no título e em frases como “Well, guess who’s back in circulation” (Bem, adivinhem quem está de volta em circulação), na abertura com “Yankee Rose”. E enquanto o Van Halen optou pelo hard rock mais radiofônico, Dave não deixa de ser acessível e comercial, mas este álbum é muito mais variado, sem deixar de fora o talento. Aliás, talento é o que ele tem ao seu lado durante todo o disco, um show de Billy Sheehan e Steve Vai, ambos relativamente desconhecidos na ocasião. A segunda faixa (de Sheehan), “Shyboy”, é um desfile de virtuosismo dos exímios instrumentistas. Para mim, este é o melhor trabalho que Vai fez em toda a sua carreira. Quase me esqueço do competente baterista Gregg Bissonette, um tanto ofuscado diante de seus companheiros. É uma pena que a instabilidade do temperamental vocalista deixaria Sheehan de fora logo após o álbum seguinte e Vai pouco tempo depois. Dave fez questão de mostrar suas influências ao apresentar faixas como “That’s Life” (conhecida na voz de Frank Sinatra), “Tobbaco Road” (uma versão inacreditavelmente boa!) e “I’m Easy”, outro show de Steve Vai, lembrando o que foi feito por Eddie Van Halen em “Ice Cream Man”, de Van Halen (1978). A salada musical de Eat ‘em and Smile segue com faixas que trazem pitadas de soul, pop, entre outros estilos, todas funcionando muito bem com Dave e cia., entre elas “Big Trouble” e a balada “Ladies’ Nite in Buffalo”, com outro ótimo solo de Vai. Mas também há tempo para canções mais voltadas à fase final de Roth no Van Halen, como o segundo single, “Goin’ Crazy”, algo entre “Jump” e “Panama”, ambas do excelente 1984 (1984), último de Dave com seus ex e agora atuais companheiros. Em suma, este é um álbum altamente recomendado para ouvidos despidos de preconceitos e amarrados a um ou dois gêneros musicais.

André: A bem da verdade, nunca fui muito chegado nos trabalhos solo de Lee Roth. Ouvi há muito tempo A Little Ain’t Enough (1991) e lembro de não ter ficado impressionado. Então cheguei a este disco sem muito ânimo pelo que eu esperava encontrar. E ouvi ótimas músicas. Gostei principalmente das guitarras fritadas de “Shyboy”, daquele rock ‘n’ roll à la Elvis de “I’m Easy” e da música de encerramento “That’s Life”, blueseira até a alma e com uma horn section de cair o queixo. Um álbum bem variado, cujas músicas soam bem diferenciadas entre si, e com uma ótima performance de Lee Roth. Aliás, fiquei impressionado com o guitarrista, e só depois que o disco acabou é que fui saber que era Steve Vai. Isso explica tudo.

Bernardo: Eu sei. “É um disco do ex-vocalista do Van Halen com o Steve Vai na guitarra e o Billy Sheehan no baixo.” Me empolgou tanto quanto ficar assistindo grama crescer. Passo.

Bruno: Hard rock festeiro, divertido e bem tocado. O que mais esperar de um disco solo do Lee Roth? Mas daí até ser um “Melhor de Todos os Tempos” tem um abismo enorme. Ps.: por que tem uma foto da Caipora na capa?

Davi: Disco espetacular, line-up espetacular, tendo um artista espetacular à sua frente. Sempre gostei de David Lee Roth. Tanto do seu estilo de cantar quanto da sua presença de palco. Eat ‘em and Smile é, para mim, seu melhor trabalho fora do Van Halen. Contando com um endiabrado e genial Steve Vai e os fantásticos Billy Sheehan e Gregg Bissonette, Diamond Dave entregou um trabalho extremamente consistente e repleto de momentos memoráveis, como “Yankee Rose”, “Shyboy” e “Goin’ Crazy”. Disco essencial!

Diogo: Para definir brevemente este disco, faço a óbvia afirmação: o Van Halen não fez nada sem David Lee Roth tão bom quanto este Eat ‘Em and Smile. Por mais que Sammy Hagar seja um grande artista, Alex Van Halen um baterista formidável e Eddie meu guitarrista favorito em todos os tempos, a química com Diamond Dave é única, irreproduzível, e ajudou a construir a identidade do Van Halen com uma dose de cara de pau e irreverência tão grande quanto a de guitarras faiscantes. Foi justamente esse lado mais malandro que ganhou espaço quando David saiu em carreira solo, vide as versões de canções lounge “I’m Easy” e “That’s Life”, da autoexplicativa “Goin’ Crazy” e da hilária “Yankee Rose”, com seu amalucado diálogo entre vocal e guitarra. Aliás, nunca é demais frisar que o vocalista cercou-se de um time para não fazer saudade do Van Halen: Steve Vai (guitarra), Gregg Bissonette (bateria) e Billy Sheehan (baixo), do qual tomou emprestada a veloz “Shyboy”, do Talas, ex-grupo do baixista, registrada em Eat ‘em and Smile em sua versão definitiva. Quer curtir o poder de fogo desses caras? Ouça “Elephant Gun”, uma pedrada que arrumaria espaço em Fair Warning (Van Halen, 1981). Apesar de tudo, o lado mais “sério” do disco talvez seja, hoje em dia, meu favorito, destacando duas canções mais sóbrias, ao menos instrumentalmente, caso de “Ladies’ Nite in Buffalo” e a funkeada “Big Trouble”, mostrando que esse papo de que Steve é um fritador que trabalha mais em função do instrumento do que da música é choradeira de secador.

Eudes: E não foi uma enorme surpresa notar, na época em que este disco saiu, que David era muito melhor do que o Van Halen! Pesado sem ser chato, festeiro sem cair na irrelevância e muito divertido. Um must para festas roqueiras. Só por isso saúdo a aparição deste LP aqui.

Fernando: Depois da treta com Eddie Van Halen, David Lee Roth abusou e chamou apenas Steve Vai e Billy Sheehan para gravar este que é um dos grandes discos de hard rock dos anos 1980. Não fica devendo para nenhum dos álbuns que o Van Halen já havia feito e é melhor que muitos que viriam fazer.

Leonardo: Após sair do Van Halen, David Lee Roth reuniu uma constelação com Steve Vai na guitarra, Billy Sheehan no baixo e Gregg Bissonette na bateria e lançou um belíssimo disco de hard rock, muito mais divertido do que o álbum que a sua ex-banda lançou no mesmo ano com Sammy Hagar no vocal, 5150. Da abertura com a clássica “Yankee Rose”, dona de um videoclipe hilário, ao fechamento com “That’s Life”, o disco é um festival de riffs e solos espetaculares, cortesia de Steve Vai.

Mairon: Com todo aquele clima para cima que David Lee Roth consegue passar através de sua voz, e um timaço por suas costas (Steve Vai, que dá show na guitarra, principalmente em “Shyboy”, Billy Sheehan no baixo e Gregg Bissonette na bateria), Lee Roth fez um disco muito bom, mas bem longe do que já havia feito no Van Halen. Não entendo essa incoerência dos consultores. 1984 e Diver Down (1982) ficaram de fora, mas este disco, que é bem bonzinho e nada mais, figura entre os dez mais. Boas músicas (o jazz de “I’m Easy” é sensacional, e “Goin’ Crazy” é a canção mais Van Halen que o Van Halen nunca gravou), mas se era para ter uma voz loira na lista, que colocassem a Madonna com seu True Blue, um dos álbuns mais vendidos da história, um dos melhores da carreira dela e totalmente ignorado aqui.

Ulisses: É claro que, ao sair (ou ser expulso, sei lá) do Van Halen, Diamond Dave não quis dar moleza e contratou um time de peso para seu primeiro full-lenght: Steve Vai, Billy Sheehan e Greg Bissonette. A presença deles é sentida o tempo todo, criando um clima farofeiro e, ao mesmo tempo, cheio de malabarismos instrumentais de cair o queixo. A introdução com “Yankee Rose” e a guitarra falante de Vai é perfeita, e o disco segue com petardos do nível de “Shyboy” e “Big Trouble”. Discaço!

The Smiths – The Queen Is Dead (31 pontos)

Alexandre: Bem, este disco deve ser do tipo ame ou odeie. Digo isso porque eu o odeio, mas certamente entendo que deve ter muita gente que o ama. Bem, entender eu não entendo, mas certamente há. Creio que a questão central para o meu desagravo direciona-se para os vocais de Morrissey. Além de achar um estilo repetitivo e que definitivamente não me agrada, várias vezes durante o decorrer do trabalho o vocalista beira a desafinação, ou melhor, desafina mesmo. Ou então estou ficando surdo, pode ser isso também. O guitarrista Johnny Marr destaca-se como um dos pilares do gênero, com timbres que definiram a tal new wave da época, ainda que não seja o estilo de guitarrista que me agrade. É simples, mas define com precisão tudo que foi concebido para o estilo. Achei interessante o discreto uso de teclados e flautas nas faixas, mérito de Marr, que também toca esses instrumentos, além de coproduzir o álbum. O trabalho de baixo e bateria segue dentro dos padrões, bem audíveis, o que é facilitado pelo fato das linhas das cordas normalmente trabalharem em frequências bem distantes entre si. As letras são fortes (em especial na faixa-título), ou muito pessoais e acima da média, eu devo reconhecer. No mais, percebi várias faixas muito populares mesmo para um leigo como eu e que fizeram a adolescência pular feito pipoca nas danceterias da época, como “Bigmouth Strikes Again” e “The Boy With the Thorn in His Side”, mas eu não pretendo ouvir o álbum novamente, já que o vocal me irrita terrivelmente.

André: Disco que representa nossa cota de 10% da lista para punks/indies/alternativos. O The Smiths, que representa muito bem em sua musicalidade a chatice do seu vocalista Morrissey como pessoa, grava um álbum que atira para todo lado e não acerta nenhum. Tem reggae (“Frankly, Mr. Shankly”), tem country (“Vicar in a Tutu”), tem baladinha acústica (“I Know It’s Over”), tem pop (“The Boy With the Thorn in His Side”) e nada que seja marcante, exceto pela monotonia. Ao menos Renato Russo conseguiu algo em sua curta vida, que foi ser um vocalista e compositor muito melhor do que seu ídolo-mor.

Bernardo: Roger Daltrey e Pete Townshend e Mick Jagger e Keith Richards nos anos 1960. Robert Plant e Jimmy Page e Ozzy Osbourne e Tony Iommi nos anos 1970. E nos anos 1980, passando de Bono Vox e The Edge, qual a outra parceria representativa da consagrada tradição “dupla de frente”, de vocalista e guitarrista? Pois sim, Morrissey e Johnny Marr. Guitar hero oitentista, Marr buscava referências no pop atmosférico de Phil Spector, nas guitarradas de Neil Young & Crazy Horse e o tino pop de The Byrds, George Harrison e The Pretenders. Morrissey, por sua vez, era todo voltado para punk, glam e pós-punk, pirado no agito elétrico de New York Dolls e The Cramps e no suíngue funkeado de um T. Rex. Qual o resultado? The Smiths, e sua lendária discografia, cujo ápice The Queen Is Dead coleciona melodias de guitarra, ritmos de violão, riffs punks e lamentos pop: entre a depressão de “The Queen Is Dead” e “I Know It’s Over”, a paixão da belíssima joia pop “There Is a Light That Never Goes Out”, o humor ácido e a energia rítimica de “Bigmouth Strikes Again” fazem de The Queen Is Dead uma bela representante da ressaca moral da overdose que foi Nevermind the Bolocks (Sex Pistols, 1977). Os anos de chumbo ingleses, com uma juventude jamais representada e sempre sufocada, tem nos Smiths uma encarnação – um dos sobrenomes mais comuns da língua inglesa, falando sobre os assuntos que todos os ingleses comuns e medíocres conheciam bem. Na corda bamba entre explodir de fúria e vegetar de lamúria, The Queen Is Dead não podia ter mais a cara de uma geração que se sentiu abandonada e sem propósito. Obra-prima que, apesar de identificar-se tão bem com o “zeitgeist” oitentista, tem uma diversificação musical e emocional atemporal.

Bruno: Já falei aqui sobre alguns discos que acabam sendo tão mistificados, que se cria uma aura em volta deles, e nem sempre eles são tudo isso, e acabam sendo até inferiores a boa parte da obra do artista. Mas aqui, definitivamente não é o caso. Claro que a questão pessoal e de gosto sempre influencia, mas não dá pra negar que The Queen Is Dead é o auge dos Smiths, com a performance sempre original e impecável de Johnny Marr e as melodias e letras doloridas e viscerais de Morrissey. Um disco que consegue ser acessível, dançante e denso e sombrio ao mesmo tempo.

Davi: Não consigo gostar de Morrissey. Nem dentro, nem fora do Smiths. Os fãs que me desculpem, mas não me desce.

Diogo: Ainda não sei se posso considerar The Queen Is Dead como o melhor disco dos Smiths, mas sei que ele é perfeito para representar esse seminal grupo na série “Melhores de Todos os Tempos”. Amem ou odeiem, não dá pra negar a importância que a banda teve para toda uma era, condensando em canções de três ou quatro minutos uma série de sentimentos que são os mesmos em Londres, Nova York, Tóquio ou Porto Alegre. Ao contrário do que apontam muitos, o maestro dessa trilha sonora não é Morrissey, e sim o guitarrista Johnny Marr, que não soa maçante nem quando apela para a mais pura simplicidade, pois às vezes é justamente isso que as canções pedem. Se você tem problemas com o afetado vocalista e seus maneirismos (eu não tenho), sugiro ao menos prestar atenção às bases bem construídas e suingadas que brotam das seis cordas de Marr – “The Boy With the Thorn in His Side” é um belíssimo exemplo. A produção, ao mesmo tempo que entrega a época em que o disco foi gravado, é suficientemente atemporal para mantê-lo atual até os dias de hoje. Os Smiths inspiraram muitos artistas dos quais não gosto, mas isso não diminuiu a qualidade de seu trabalho.

Eudes: Daquelas coisas que nunca consegui entender. Ritmos 4/4, guitarras de bases opacas, melodias banais, cantor triste e cheio de mumunhas e maneirismos. Para não ser só resmungão, “Cemetry Gates” é legal e “There Is a Light That Never Goes Out” imita bem o pop britânico sessentista. Mas o pior de tudo é que o disco só me lembra umas pessoas irritantemente “mudernas” que vagavam na noite dos anos 1980.

Fernando: Este disco rondou a minha lista até o fim. Se você não souber que está ouvindo The Queen Is Dead, vai pensar que está escutando uma coletânea das melhores músicas do grupo. Não há nenhuma faixa que poderíamos definir como filler. Acho que o disco merece, inclusive, um detalhamento mais completo aqui no site.

Leonardo: Belo disco do The Smiths. Normalmente acho o estilo adotado pela banda cansativo, mas nesse caso tudo funciona extremamente bem, até os backing vocals em rotação acelerada.

Mairon: Morrisey e Johnny Marr fazendo história, em um dos discos mais influentes da década de 1980. “Bigmouth Strikes Again” e a faixa-título são grandes clássicos do estilo alternativo que o grupo praticamente consolidou, pós-geração Joy Division e contemporaneamente ao The Cure e ao Happy Mondays, assim como “Cemetry Gates”, com seus climas dançante e triste ao mesmo tempo. Claro que tem suas falhas, como “Frankly, Mr. Shankly” e “Vicar in a Tutu”, mas é um disco bom de se ouvir, apesar de sequer ter passado na minha cabeça inseri-lo na lista.

Ulisses: Passo! Que bandinha mais sem graça…

Queensrÿche – Rage for Order (30 pontos)

Alexandre: Cogitei seriamente que fosse este o melhor álbum de 1986. As três primeiras colocações martelaram a minha cabeça, e eu acabei sendo um pouco mais tradicional ao escolher o disco da Donzela. Considero Rage for Order uma obra-prima, na minha predileção este só encontra rival entre os álbuns da banda em Promised Land (1994). E o Queensrÿche é um dos poucos grupos cujo surgimento eu praticamente acompanhei, quando a EMI lançou o pacote “Heavy Metal Attack”, que trazia, entre os diversos lançamentos do gênero, o primeirão da banda, The Warning(1984), que infelizmente não figurou entre os melhores de 1984 por aqui. Ouvir Rage for Order pela primeira vez foi um susto, talvez não pela primeira faixa, “Walk in the Shadows”, que é mais tradicional, mais hard rock, diferente do estilo heavy metal inteligente do primeiro trabalho do grupo, mas já a partir da segunda canção, “I Dream in Infrared”, que é uma balada completamente fora dos padrões de um power ballad tradicional. A presença dos teclados é o que mais causa estranheza, mas a ousadia da produção usando elementos tecnológicos e backing vocals fora de qualquer fórmula revolucionou a sonoridade do grupo, que deu não um, mas vários passos além do já rebuscado primeiro álbum. Isso foi recebido até com certa reserva por boa parte dos fãs na ocasião, mas quem se dedicou a entender o trabalho não deve ter se arrependido. Está presente em Rage for Order um pacote de composições de ótimo nível, excelentes intervenções instrumentais, como no duelo incrível que compõe o solo de “Walk in the Shadows”, que tem um vocal com timbres tão ou mais inalcançáveis quanto os do início da carreira. Exceto pela escolha inusitada e que julgo pouco feliz em apostar em “Gonna Get Close to You” (composta pela professora de canto de Geoff Tate, Lisa Dalbello) como single do álbum, já que a faixa talvez seja a mais fraca do trabalho, entendo que o grupo acertou em cheio, em especial em “Screaming in Digital”, “The Killing Words” e “Neue Regel”, esta minha favorita. Mas reafirmo, o ouvinte precisa desprender-se do que o Queensrÿche havia feito antes. Isso porque a guinada é de 360 graus, uma mudança de estilo muito radical em relação ao heavy metal desenvolvido anteriormente. Posto isso, Rage for Order é uma apreciação obrigatória para aqueles que gostam de se surpreender e admirar o talento de uma banda que não tinha medo de mudar a fórmula a cada trabalho. É uma pena que tal ousadia se foi quando a banda deixou de ter a formação original, entre 1997 e 1998.

André: Ensanduichado entre dois grandes discos do Rÿche, Rage for Order sofre daquela injustiça básica quando antecede ou sucede dois discos de grande sucesso comercial ou de crítica. Tendo canções do naipe de “Surgical Strike”, “Neue Regel”, “Chemical Youth (We Are Rebellion)” e “Screaming in Digital”, este disco apresentava o início daquilo que influenciaria uma porrada de bandas do atual metal progressivo, com suas estruturas mais complexas que as bandas de hard rock da época, ao mesmo tempo sem a velocidade da bateria e dos riffs que as bandas da NWOBHM imprimiam em suas canções. Época de ouro do Queensrÿche, que tinha tudo para se tornar uma banda gigante hoje em dia se não quisesse reinventar a roda nos anos 1990.

Bernardo: Ainda bem que nesse mesmo ano surgiu a Sub Pop, a matrona do grunge, o que certamente impediu da gente pegar trauma de Seattle como uma cidade de onde saem bandas “minha calça de couro leu George Orwell” estilo o Queensrÿche.

Bruno: Banda chatíssima, vocalista insuportável. Não, obrigado.

Davi: Adoro o Queensrÿche. Gosto, inclusive, dos trabalhos mais atuais, mas sempre considerei Rage for Order o álbum mais fraco da primeira fase. Falar que os caras eram ótimos músicos e que Geoff Tate cantava muito é chover no molhado. Isso é inquestionável. Entretanto, poucas canções neste disco me empolgam. As minhas preferidas sempre foram o classicão “Walk in the Shadows” e a bonita balada “I Will Remember”. Se fossem todas nesse nível, seria lindo. Mas beleza, depois eles se redimiram com dois álbuns espetaculares: Operation: Mindcrime (1988) eEmpire (1990) Estou na torcida para que esses dois discos apareçam por aqui. Vamos ver…