Por Diogo Bizotto

Com Adriano KCarão, Bernardo Brum, Bruno Marise, Davi Pascale, Eudes Baima, Fernando Bueno, José Leonardo Aronna, Mairon Machado e Ronaldo Rodrigues

Participação especial de Marcio Abbes, administrador do grupo Poeira Zine no Facebook e distribuidor da publicação

Esta edição da série “Melhores de Todos os Tempos” certamente apresenta uma das votações mais heterogêneas desde seu início. Não à toa, o único álbum que acumulou pontuação verdadeiramente expressiva foi o primeiro colocado, o aclamadíssimo segundo lançamento do Rainbow, Rising, tido por muitos como superior aos mais clássicos trabalhos de seu mentor, o guitarrista Ritchie Blackmore, ao lado do Deep Purple. Além disso, o álbum também recebe enorme admiração por parte dos fãs do baterista Cozy Powell e, principalmente, do vocalista Ronnie James Dio, concorrendo em qualidade com suas melhores obras lançadas ao lado do Black Sabbath. Apesar da grande variedade nas listas particulares, a compilação final revelou tendência rumo ao rock pesado, ocupando mais da metade da edição, mas felizmente com grupos cheios de características distintas uns dos outros, mostrando que, ao contrário do que muitos apregoam, 1976 ainda não era época de decadência musical. Nunca é demais citar que o critério para elaborar nossa listagem final segue a pontuação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sintam-se à vontade para comentar, seja elogiando ou criticando, além de publicar suas escolhas e preferências.

Rainbow – Rising (109 pontos)

Adriano: Espero que não pareça birra, mas a combinação dos talentos de Dio e Blackmore me agradou mais no primeiro disco do Rainbow, que saiu na lista do ano anterior. Rising é um bom álbum, sem derrapadas, com uma primeira faixa muito boa, mas, pro meu gosto, não traz nenhuma novidade que impressione. Entendo, no entanto, sua boa posição.

Bernardo: Obra-prima gigantesca. É a partir daqui, e não do primeiro disco, que considero que o Rainbow se tornou uma das grandes bandas de sua década. O motivo é realmente soar como um grupo, não como um projeto de Blackmore – e as grandes escolhas para a cozinha, com o excelente Jimmy Bain e o monstruoso Cozy Powell na bateria, completando com o teclado atmosférico de Tony Carey (apesar de talentoso, acaba sendo apagado pelos monstros que o acompanhavam). Dito como um dos discos gênese do power metal/metal melódico – muito por conta das pérolas épicas e grandiosas que compõem o lado B do disco, “Stargazer” e “A Light in the Black”, também há hard rock muito digno e suingado no lado A, com destaque para a levada contagiante de “Starstruck” e o riff ardido e matador de “Do You Close Your Eyes”. Dio, com seu alcance vocal e diversificação de tons, é o vocalista dos sonhos de qualquer banda. E é uma pena que só tenha gravado três discos com o Rainbow, porque, apesar das qualidades dos substitutos, nenhum chegou à altura do baixinho mais gigantesco do rock. Mas há males que vêm para o bem, e esses males se chamaram Heaven and Hell (1980) e Mob Rules (1981), do Black Sabbath…

Bruno: Após recrutar os músicos do Elf para montar o seu projeto, Ritchie Blackmore lançou o primeiro disco do Rainbow, que apesar de um bom trabalho de hard rock não fugia muito do que era feito na época. Blackmore resolveu demitir toda a banda, mantendo apenas o vocalista Ronnie James Dio, e contratou o baterista Cozy Powell, o baixista Jimmy Bain e o tecladista Tony Carey. Com uma formação estelar, a banda lançou o melhor disco de sua carreira, e deixaria de ser apenas um projeto de Blackmore para fincar seu nome na história do rock pesado. Não só a performance musical melhorou, como as composições evoluíram absurdamente. As seis faixas deRising são acima da média e mantêm o nível lá em cima durante toda a audição. Além de um disco excelente, Rising é um dos pilares do que viria a se tornar o heavy metal alguns anos depois. Os riffs e solos de Blackmore, a performance e as letras místicas de Dio, unidos aos efeitos dos teclados de Carey e as pauladas de Cozy Powell, influenciaram uma cacetada de bandas, estabelecendo elementos do gênero que podem ser vistos e ouvidos até hoje, quase 40 anos depois.

Davi: Longe do Deep Purple, Ritchie Blackmore criou o Rainbow. Este álbum, o segundo deles, é magistral. O vocal de Ronnie James Dio é absurdo, o trabalho de guitarra de Blackmore é inspiradíssimo e as músicas são fantásticas. Considero bem superior ao debut. Destaques para “Tarot Woman”, “Run With the Wolf e “Stargazer”. Essencial!

Diogo: Minha escolha como melhor álbum lançado em 1976 foi Hotel California(Eagles), mas poderia tranquilamente ter sido Rising, afinal, um disco cujo lado B é composto por, nada mais nada menos, que “Stargazer” e “A Light in the Black”, é forte candidato a ser um dos mais estupendos da década inteira. No lado A, o Rainbow deu mostras de como evoluiu em relação ao anterior, Ritchie Blackmore’s Rainbow(1975), tanto instrumentalmente (especialmente com a adição de Cozy Powell) quanto em termos de composição, destacando “Tarot Woman” e “Starstruck”, mas é em suas duas últimas canções que residem as mais ambiciosas aspirações que o grupo demonstrou em sua carreira. “A Light in the Black” é uma pedrada violenta cujo impacto só seria totalmente compreendido em meados da década seguinte, através da gênese daquilo que passamos a conhecer como power metal, exalando virtuosismo e dando oportunidades para que os músicos demonstrassem seus talentos, especialmente Ritchie, Cozy e o tecladista Tony Carey. Quanto a “Stargazer”, trata-se da perfeita tradução musical da palavra “épico”. Ronnie James Dio pode ter apresentado trabalhos fantásticos no Black Sabbath e com sua banda solo, Dio, mas foi com essa canção que o vocalista melhor uniu seu jeito peculiar de narrar histórias fantásticas, cheias de imagens delirantes, com a música sobre a qual derrama suas letras, influenciando todo um gênero. Mas “Stargazer” é muito mais do que isso: é a estupenda introdução de bateria, seu hipnótico riff principal, a orquestra de Munique (Alemanha) ajudando a moldar o clima perfeito… O ano de 1976 foi muito prolífico em grandes canções, mas é bem provável que “Stargazer” seja minha favorita entre todas.

Eudes: Não dá pra dizer que é um disco ruim, mas, se fosse o caso de comparar, e não é, não emparelharia com nenhum disco da nave-mãe, o Deep Purple, da fase entre 1970 e 1975. Ouço sem sofrimento, ao contrário, mas “melhor de 1976” me parece demais para o disco. Afinal, apesar da impostação de Dio, faixas como “Tarot Woman” e “Stargazer” ficaram na história, embora, como o Black Sabbath pós-Ozzy, o velho Ritchie tenha deixado a personalidade em algum lugar da Purple Records.

Fernando: Olha o Ritchie Blackmore chegando à primeira posição novamente! Já o fez em outra duas ocasiões, com o Deep Purple, e desta vez mais do que bem acompanhado do gigante baixinho Ronnie James Dio e do ótimo Cozy Powell. Aliás, o cantor é o destaque de todas as faixas, entre elas, a melhor, “Stargazer”.

José Leonardo: Simplesmente um dos melhores discos de hard rock. “Stargazer” é um dos melhores épicos hard já gravados. “Starstruck”, “A Light in the Black” e “Tarot Woman” beiram a perfeição. Os solos de Blackmore são inacreditáveis, a atmosfera épica é surpreendente, Dio está dando talvez o melhor desempenho de sua vida, além da poderosa bateria de Cozy Powell. Preciso dizer mais?

Mairon: Uma longa introdução com moog, os ouvidos se atiçando, o riff cavalgante, um baterista explodindo os pratos e uma das melhores vozes da música. Isso está nos primeiros cinco minutos do melhor álbum da carreira do Rainbow, sob o pseudônimo “Tarot Woman”. “Run With the Wolf” certamente saiu de algum ensaio do maravilhoso Stormbringer (Deep Purple, 1974), e a clássica “Starstruck” mostra como Blackmore podia incluir as linhas da Mark II do Deep Purple dentro do Rainbow. “Do You Close Your Eyes” é um ponto fora da curva na perfeição deste LP, principalmente pela sua letra infantil, mas o quinteto britânico recupera-se com um lado B fenomenal, apresentando o show musical de “A Light in the Black”, que encerra o vinil, e que é a fonte da qual o metal melódico veio a beber nos anos 1980 (ouça o duelo de guitarra e moog no centro da canção e entenda o que quero dizer), e a Angelina Jolie das canções gravadas por Ritchie Blackmore, a maravilha prog “Stargazer”, uma das canções mais lindas que já ouvi, e que faria eu levar Rising para uma ilha deserta, junto de outros nove álbuns para fechar aquela listinha de dez que sempre pinta por aí, só para poder ouvi-la eternamente. Fiquei muito em dúvida para fechar minha lista, e Rising entrou aos 57 minutos do segundo tempo, depois de um longo apagão e discussão entre os jogadores, principalmente por conta do lado pessoal. Das minhas lembranças de infância e adolescência, este foi o álbum (junto com Pemanent Waves, 1980, do Rush) que eu e o meu irmão Micael ouvimos do início ao fim e curtimos todas as faixas juntos, mas, em especial, até hoje brincamos e cantamos o famoso “tã-nã-nã-nã” dos teclados de “Stargazer”. Uma pena que ele não participou da lista final, pois tenho certeza que Rising estaria entre seus dez mais, e espero que o Mica volte em breve a dividir este espaço conosco. Em tempo, Rising foi eleito pelos críticos da Kerrang! (famosa revista britânica) como o melhor álbum de todos os tempos. Preciso escrever mais?

Marcio: Quando você vê o álbum Rising, do Rainbow, debaixo do braço de um adolescente, dá muita vontade de correr e dizer para o garoto: “Esse disco é um clássico absoluto!”. Foi a vontade que sempre senti. Clássico? Não! Clássico absoluto! Qual a diferença? Não sei. A única coisa que sei é a capacidade do Ritchie Blackmore em realizar uma formação capaz de produzir um lançamento brilhante à altura dos grandes… clássicos do Deep Purple. O disco começa com um synth de Tony Carey na faixa inicial, “Tarot Woman”, para declarar que uma obra-prima está por vir. Depois, a cadenciada “Run with the Wolf” vem para mostrar porque Dio foi chamado para ser o vocal da banda e é considerado o Deus do Metal. O disco reproduz faixas matadoras. O grande momento vai acontecer, pois a cereja do bolo foi colocada com a belíssima “Stargazer”, que é um celeiro de musicalidade do que a banda pode fazer de melhor, trazendo a poderosa voz de Dio dentro de uma melodia emocionante, enquanto Blackmore realiza um dos mais belos solos de guitarra do rock. Quando alguém me pergunta porque considero Blackmore o melhor guitarrista de rock, peço para ouvir a música toda. E aos 25 minutos do segundo tempo, a banda resolve fechar o disco com a empolgante “A Light in the Black”, que vem com uma sequência matadora de teclados e guitarra para dizer que a pérola está quase no final. Quem é o produtor? A fera de sempre: Martin Birch. Quem é o baterista? A fera de sempre: Cozy Powell. Clássico? Não! Clássico absoluto!

Ronaldo: Pode até ser que o Rainbow fosse uma expurgação dos demônios de Ritchie Blackmore, um guitarrista que muitas vezes aparentou muita má vontade com o Deep Purple. Seu modo de tocar guitarra aqui se converteu em uma música poderosíssima, quase épica, junto à banda que leva seu nome. Acompanhado de músicos talentosos e dispostos a fazer valer sua vontade nesta terra, as pedras rolam soltas em Rising e fazem um estrago.

Rush – 2112 (61 pontos)

Adriano: Conheci este disco mais ou menos na época em que conheci Fly by Night(1975), e, sinceramente, até hoje não entendo o porquê da predileção geral por 2112. Creio que, pelo menos em muitos casos, seja um fascínio ingênuo de proggers pela suíte que dá nome ao álbum. No entanto, embora Fly By Night tenha mais momentos marcantes, estes também podem ser encontrados aqui, como na lindíssima faixa “A Passage to Bangkok”. 2112 não entrou em minha lista particular, mas entre os dez da lista final é um dos melhores.

Bernardo: Não sou tão fã de Rush que nem tanta gente assim, mas nem sou louco de dizer que é abaixo de excelente. Meus discos favoritos da banda viriam depois. Além da maravilhosa e longuíssima faixa-título, “A Passage to Bangkok” conquista qualquer um com ouvidos, assim como “The Twilight Zone”, em que Geddy Lee mostra o ápice da sua voz singular, que cativa muito e irrita outros tantos, alcançando notas impressionantes. O resto do álbum, apesar de não brilhar tanto, segura o nível de forma digna.

Bruno: O Rush saiu do Canadá em 1974 como uma promessa. Seu som com fortes influências de Led Zeppelin passou a ganhar mais identidade no segundo disco, após a entrada do genial Neil Peart na bateria. Mas, em seu terceiro álbum, os ensaios de músicas longas e conceituais e flertes com o progressivo foram ainda maiores, o que não agradou nem público nem crítica. Com as vendas em baixa e shows vazios, a gravadora deu um ultimato: A banda deveria partir para um lado mais comercial, com canções curtas, letras e instrumental acessíveis. Ao invés disso, o trio resolveu arriscar: trancou-se em estúdio e, contrariando todas as exigências do selo, lançou um LP conceitual, com a faixa-título de 20 minutos ocupando o lado A inteiro. A cartada deu certo e o disco vendeu aos montes, alavancando o Rush para que continuasse na ativa até hoje. 2112 expande ainda mais as experimentações instrumentais do virtuoso trio canadense e traz uma reflexão sobre o individualismo (tema recorrente nas letras de Peart) camuflada de ficção científica, muito inspirada nos romances da escritora Ayn Rand. Além da impecável faixa-título dividida em cinco partes, ainda temos a apologia de “A Passage to Bangkok”, a viajante “The Twilight Zone”, as bonitas baladas “Lessons” e “Tears”, e a rasgadíssima “Something for Nothing”. Sou fã da banda, e gosto de uma boa quantidade de trabalhos de sua discografia, mas 2112 é sem dúvida o auge do grupo, com todos os seus méritos.

Davi: Tenho muitos amigos que não gostam do Rush. Sempre gostei. Até porque sou baterista e não é segredo para ninguém do que Neil Peart é capaz. Sempre gostei muito do estilo de Geddy Lee cantar: voz única, extremamente característica. Tudo isso fica nítido durante a audição deste álbum totalmente inspirado do trio canadense. A faixa-título já vale o disco! Uma aula. Literalmente!

Diogo: Apesar de achar um pouco exagerada a colocação do Rush em segundo lugar, não a considero desmerecida. Consolidação do trio canadense como uma banda rumo ao estrelato, 2112 não entrou por pouco em minha lista pessoal. A faixa-título é, sim, uma das obras mais interessantes da banda, mas minha favorita muito provavelmente é “Something for Nothing”, que aponta na direção daquilo que o grupo faria de melhor nos imediatamente posteriores A Farewell to Kings (1977) e Hemispheres (1978), obras ainda mais interessantes e bem resolvidas, colocando a proficiência técnica como fator primordial, mas a serviço de boas composições, como também são “A Passage to Bangkok” e “The Twilight Zone” deste 2112. Neil Peart é, sim, um dos bateristas mais competentes e disciplinados que já existiram, assim como a voz de Geddy Lee nunca me incomodou, mas lembro ainda que Alex Lifeson, talvez o menos citado dos três, é um guitarrista de mão cheia. Em resumo: puta banda.

Eudes: Este celebradíssimo disco do Rush é aquilo mesmo. Composições entre razoáveis e boas, e execuções embasbacantes. A faixa de abertura “I. Overture / II. The Temples of Syrinx / III. Discovery / IV. Presentation / V. Oracle: The Dream / VI. Soliloquy / VII. Grand Finale” resume o conceito, riffs bons, mas comuns, encadeados com ganchos complicados. E, definitivamente, a voz de Geddy Lee não ajuda muito. Outro disco bom, mas sem o “it” para fazê-lo o segundo melhor de 1976. Se bem que, na condição de quem tenta gostar de Rush há bons 35 anos, sou suspeitíssimo para emitir opinião.

Fernando: Gosto demais dos três primeiros discos do Rush, mas é inegável que este é o primeiro grande álbum da banda. Eles estavam pressionados por conta da pouca receptividade do grande público por Caress of Steel (1975) e mesmo assim tiveram carta branca da gravadora. Eles não só surpreenderam todos como ganharam a liberdade para fazer o que quisessem a partir de então. O mais impressionante é que eles tiveram a coragem de colocar logo no lado A uma longa faixa com um tema para lá de maluco. Coisa de quem sabe o que está fazendo.

José Leonardo: Apesar de possuir este disco, não votei nele. E o que me levou a não incluí-lo na lista é a segunda parte do álbum. A primeira metade, a suíte “2112”, é uma grande música, com um instrumental fabuloso. O resto do álbum é bom, sim, com um instrumental sempre estupendo, mas falha quando se trata de cativar o ouvinte para além desse instrumental; sei lá, acho que falta sentimento, emoção, algo que faça o ouvinte sentir a música para além da grande técnica dos membros da banda. O Rush só conseguiria isso no seu próximo e excelente disco A Farewell to Kings (1977), seu melhor momento.

Mairon: 1976 foi um ótimo ano para o rock. Apesar de não termos muitos lançamentos bons nesse ano, os que saíram foram de ótima qualidade. 2112 é um desses casos. A guinada prog que o trio canadense havia começado a dar no fantásticoCaress of Steel (1975) foi aprofundada com um belo trabalho, destacando a suíte que ocupa todo o lado A do vinil, candidata fortíssima a maravilha prog. Alex Lifeson e Geddy Lee começavam a botar as manguinhas de fora para consagrarem-se como multi-instrumentistas (tocando guitarra e teclados ao mesmo tempo), mas é inegável que o que Neil Peart faz tanto com a bateria quanto nas letras é fora de série. Ainda temos “A Passage to Bangkok” e “Something for Nothing”, que resgatam o lado hard dos primeiros álbuns do grupo, e as esquecidas “Tears” e “Lessons”, preciosidades que até mesmo o trio tratou de jogar no mar das desprezadas. O único ponto fraco é “Twilight Zone”, uma faixa que não consigo admirar com o mesmo ímpeto que as demais, e, por isso, acabei não incluindo 2112 na minha lista final. Mas a presença dele entre os dez não é absurda, talvez somente a posição elevada.

Marcio: Sempre me vejo dividido entre dois discos do Rush para escolher o melhor:2112 e Moving Pictures (1981). Só que o disco lançado em 1976 traz a banda no auge da sua criatividade. Em se tratando de Rush, difícil dizer que o grupo amadureceu. Comprei o álbum no lançamento. A entrada triunfante de “Overture”, primeira parte da maravilhosa e longa faixa-título, me atingiu, aos 16 anos de idade, de forma fatal para achar que o rock seria realmente a música da minha vida. Isso com a explosão final e a sequência de “The Temples of Syrinx”, segunda parte, em que Geddy Lee canta a plenos pulmões para deixar bem claro a sua importância como vocalista. O melhor não para por aí, seguindo cheio de belas melodias e apontando para um álbum maravilhoso de hard progressivo, lugar mais genial em que o som do Rush pode chegar. O disco só consolidou a fama merecida de Neal Peart ser considerado um dos melhores bateristas de rock de todos os tempos. Pontua de forma brilhante a sua atuação no álbum, como em “The Grand Finale”, última parte da faixa-título. Em uma corrente de maravilhosas canções, entra a bela “A Passage to Bangkok”, com toque oriental e, depois, a cadenciada e prazerosa “The Twilight Zone”. “Something for Nothing” termina um dos melhores lançamentos de 1976. Na realidade, nascia uma obra-prima do rock.

Ronaldo: Peca por ter uma produção um pouco magra demais, mas apresenta conteúdo musical de boa qualidade, mas também de pretensão. O Rush parece querer expandir as fronteiras do rock pesado, abusando de variações, pausas, mudanças de andamento, porém sem apresentar novas estruturas musicais, que, mesmo sendo rock, pudessem deixar de sê-lo. Contudo, é interessante ver a banda amadurecendo e ousando neste disco. O futuro reservaria mais aos canadenses.

Kansas – Leftoverture (60 pontos)

Adriano: Um disco que, logo após a porrada “Carry On Wayward Son”, emenda o clássico absoluto que é “The Wall”, já mereceria, no mínimo, menção honrosa nesse ano, mas Leftoverture tem ainda o mérito de não deixar a bola cair em nenhum momento. Uma sucessão de boas faixas faz que o único defeito perceptível aos meus ouvidos neste disco seja o fato de “Magnum Opus” fechá-lo, ao invés de “Cheyenne Anthem”. Não que a faixa de encerramento seja ruim, longe disso, mas a penúltima é tão fenomenal e comovente que não basta pra ela ser o hino de toda uma nação indígena, ela é também um dos meus hinos progressivos favoritos de todos os tempos! Assim, seja no hard rock/AOR, seja no prog, com Leftoverture o Kansas sobra em meio a essa lista.

Bernardo: Dispenso. Pra não parecer azedo, o episódio da série “Supernatural” no qual toca “Carry On Wayward Son” é legal…

Bruno: Fui atrás deste disco após ouvir o clássico “Carry On Wayward Son”, mas confesso que me decepcionei. Não é muito a minha praia, apesar de reconhecer a qualidade do grupo.

Davi: Está aí uma banda na qual preciso me aprofundar mais. Tenho poucos discos do Kansas. Lembro de ter comprado este álbum ainda criança, depois de ter escutado “Carry On Wayward Son” nas rádios. O álbum é fantástico. Faixas inspiradíssimas com ótimas linhas vocais e com ótimo trabalho de teclado. Vale a audição.

Diogo: Confesso que exultei quando me dei conta da alta posição conquistada porLeftoverture nesta edição da série. Sabia desde o início que ele tinha chance de entrar, mas, conhecendo o gosto de meus colegas de Consultoria, tantas vezes influenciados por diretrizes musicais excessivamente eurocêntricas, sabia que essa conquista não seria fácil, e que as críticas viriam a galope. Em uma época em que o rock progressivo já dava sinais de forte desgaste e bandas consolidadas haviam passado por mudanças importantes ou encontravam-se em hiato, do Meio-Oeste norte-americano surgiu a mais interessante experiência no gênero lançada em 1976. Fugindo das aspirações eruditas e jazzísticas dos grupos europeus, o Kansas criou uma maneira única de fazer rock progressivo unindo-o com brilhantismo à música típica de sua terra, conseguindo ainda o mérito de transmiti-lo a um público mais amplo, muito graças ao contagiante hit “Carry On Wayward Son”. Nem mesmo as letras, muitas vezes de caráter religioso, são dignas de críticas, pois apresentam-se de forma discreta, sem sugerir pregação, suscitando apenas reflexão. Todas as canções, repito: todas são, no mínimo, ótimas, talvez destacando ainda “Miracles Out of Nowhere”, “Cheyenne Anthem” e “Magnum Opus”. Disse mais acima que “Stargazer” (Rainbow) provavelmente seja minha música favorita em 1976, mas “The Wall” é daquelas que plantam uma dúvida em minha mente, pois seus pouco menos de cinco minutos são pouquíssimos para dar conta de tanta inspiração. Devia se estender por mais 15! Destaco ainda a capacidade de Steve Walsh, Kerry Livgren, Rich Williams, Dave Hope, Phil Ehart e Robby Steinhardt em seus instrumentos, além da produção de Jeff Glixman, que soube dar voz a cada um deles e ajudar a criar uma sonoridade inconfundível e praticamente irreproduzível.

Eudes: Puxa, com todos respeito aos fãs, Kansas realmente não me cai bem. Não que a banda não conte com bons músicos, ou que lhes falte cuidado nas execuções, mas, conservador como sou, música ainda são as composições, e, nesse item, este disco é um dos maiores lugares comuns, em uma repetição enervante dos clichês mais manjados do rock setentista. Nesse caso, o que também não ajuda é a escolha dos timbres de teclados, que antecipavam as sonoridades que iriam dominar os anos 1980. Para completar, o disco que, se não quisessem lhe dar uma medalha de bronze de 1976, seria até interessante, abre com “Carry On Wayward Son”, cujo maior mérito é o de ter tocado na boa primeira temporada da série “Supernatural”.

Fernando: Gosto bastante do Kansas e principalmente deste disco, mas não esperava que ele entrasse nesta lista, ainda mais no pódio. O Kansas é o maior expoente norte-americano no rock progressivo e o fazem de uma maneira bem particular, acrescentando bastante da música popular norte-americana. Anteciparam a sonoridade AOR com “Carry On Wayward Son”, o que é um sacrilégio para muitos, mas para apaziguar esses rabugentos gravaram a coisa linda que fecha o álbum, chamada “Magnum Opus”.

José Leonardo: Conheço pouquíssima coisa do Kansas, por isso abstenho-me de comentar.

Mairon: Acho que nunca fiquei tão surpreso com as listas como desta feita. Este álbum encerra a fase progressiva dos norte-americanos do Kansas, um dos grupos mais injustamente subestimados que conheço, com músicos extremamente talentosos e criativos. Leftoverture carimba pelo menos dois grandes sucessos na discografia do grupo, a eterna “Carry On My Wayward Son” e a lindíssima “The Wall”. Sou apaixonado por “Cheyenne Anthem” e “Opus Insert”, e tenho certeza que poderia escrever muito sobre este álbum, um dos melhores que já ouvi em toda minha vida, e outro que eu levaria para uma ilha deserta (junto com Rising) só para ouvir aquela na qual resumo meu comentário: ouça “Magnum Opus“ e envergonhe-se de não saber que, em 1976, o Kansas foi a maior banda de rock progressivo do mundo!

Marcio: O disco já traz na faixa inaugural a música da banda que fez mais sucesso, a tão festejada e maravilhosa “Carry on Wayward Son”, onde está registrada na memória afetiva de qualquer roqueiro que se preze. Como se só isso não bastasse, o disco vem na sequência com a belíssima “The Wall”. Kansas é uma banda que me emociona. Músicos maravilhosos! Sou fã de carteirinha do Phil Ehart, que considero um dos melhores bateristas do rock. Kerry Livgren é outro músico excepcional, tanto com a sua guitarra cheia de paixão quanto nos teclados. Leftoverture não é o meu disco preferido do Kansas, pois Masque, de 1975, consegue ser mais impactante na minha opinião. Agora, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores lançamentos de 1976. O disco termina com a quase sinfônica “Magnum Opus”, que reproduz uma quebradeira genial sonora para mostrar a grandiosidade da banda. Sempre indicada para começar o show da banda. Disco obrigatório! Grande lançamento!

Ronaldo: Pra quem acha que rock progressivo só poderia sair do clima temperado da Europa, o Kansas é uma forte resposta. No seu quarto disco, algum apelo pop já se faz ouvir, afinal, novamente entram em campo as questões geográficas. Mas é inegável o quão bom ficou o balanço entre uma musicalidade avançada, ainda que de uma fórmula um pouco exaurida naquele momento, com uma concepção mais digerível para o ouvinte médio. Guitarras distorcidas podem, sim, conviver com violinos.

Thin Lizzy – Jailbreak (60 pontos)

Adriano: Um bom disco de hard rock, dessa banda que eu pus na fila pra ouvir há tempos, mas que só agora parei pra conferir, aos poucos. Não sei se escutei o suficiente este disco pra avaliá-lo com precisão, mas ouvi-o bastante pelo menos pra perceber quais faixas devem cair na minha predileção, como é o caso de “Running Back” e “The Boys Are Back in Town”.

Bernardo: Caso parecido com o do Rush: gosto, mas não morro de amores. Mas sou nem louco de desgostar de petardos como a faixa-título, a icônica e contagiante “The Boys Are Back in Town”, a melódica “Romeo and the Lonely Girl” e a rasgada balada “Cowboy Song”. Talvez o disco mais bem-acabado da banda de Lynott.

Bruno: O Thin Lizzy é uma das melhores bandas dos anos 1970 e tem uma influência gigantesca no meio do hard rock. Ponto. Não vou entrar na discussão se é um banda subestimada ou não, mas é inegável que, de 1973 a 1978, os irlandeses só lançaram discos impecáveis. E Jailbreak é o auge dessa fase. Diferente dos grupos da época, que apostavam em riffs, muita distorção e barulho, o Lizzy tinha um som cheio de groove e apostava forte nas melodias, principalmente nas guitarras gêmeas de Scott Gorham e Brian Robertson. Na minha opinião, a melhor dupla de guitarristas de toda a história da música. É uma pena que Jailbreak seja o único disco a figurar entre os melhores de todos os tempos, mas também compreensível, já que é o mais representativo e traz pelo menos dois grandes hits da banda: “The Boys Are Back in Town” e a faixa-título. Apesar de gostar muito de ambas, destaco o orgasmo guitarrístico de “Emerald”, a maravilhosa balada “Romeo and the Lonely Girl” e “Cowboy Song”, com seu solo de arrancar lágrimas, que figura facilmente entre as cinco músicas que eu mais gosto.

Davi: Disco praticamente perfeito. Não tem muito o que dizer. Para mim, a melhor fase do Thin Lizzy. Para quem não conhece muito a banda, é uma ótima porta de entrada. Alguns de seus principais clássicos – “The Boys Are Back in Town”, “Jailbreak” e “Cowboy Song” – são daqui. Essencial!

Diogo: Entre 1975 e 1979, o Thin Lizzy lançou uma sequência invejável de cinco grandes álbuns, cuja escolha de favorito é dificílima. Atualmente, minha decisão alterna entre Jailbreak e Bad Reputation (1977), mas acredito que o primeiro seja a alternativa mais representativa para quem quer conhecer a banda. Dele constam canções que a a cada dia são mais eternizadas, como a faixa-título e “The Boys Are Back in Town”, demonstrando que a influência do Thin Lizzy supera, e muito, o sucesso comercial experimentado na época. Ainda melhores são as duas últimas, “Cowboy Song”, demonstrando o fascínio de Phil Lynott pela América e trazendo um dos mais belos solos de guitarra que já ouvi, e “Emerald”, uma das melhores entre as várias formidáveis pauladas que o grupo cunhou em sua prolífica carreira, elevando a níveis estratosféricos o ataque guitarrístico duplo de Scott Gorham e Brian Robertson. O disco é completo apenas por faixas de gabarito, cheias de melodias muito acima da média, riffs e solos criativos, além do jeito todo peculiar de Phil narrar suas histórias. Posição merecidíssima.

Eudes: Bom, no universo das bandas que escalaram os primeiros lugares, Thin Lizzy talvez seja a mais interessante. Este é, sem dúvida, seu melhor disco, com boas faixas hard e belos timbres de guitarra em “Fight or Fall”, além das inflexões hard country de “Cowboy Song”. “The Boys Are Back in Town”, por outro lado, anima qualquer festa.

Fernando: A exemplo do Rush, o Thin Lizzy já havia gravado alguns bons álbuns, mas foi em 1976 que eles conseguiram registrar algo que ficaria para a história. Gosto muito do modo como Phil Lynnot canta, não só pela voz, mas pela dinâmica como ele conta suas histórias. Destaques óbvios para a faixa-título e para o clássico “The Boys Are Back in Town”.

José Leonardo: Possuo apenas dois discos do Thin Lizzy. Este é um deles e escolhi-o para minha lista. Segundo fãs e críticos, é provavelmente o melhor álbum da banda e contém seus hits mais populares , “Jailbreak” e “The Boys Are Back in Town”. Está repleto de grandes números bluesy, petardos hard e as belas baladas de Phil Lynott. Um disco muito essencial.

Mairon: Aquele que nunca ouviu o quarteto irlandês obrigatoriamente deveria começar por este álbum. Merecida sua entrada entre os dez mais, principalmente por que Phil Lynott e cia. estavam vivendo um momento no qual tudo o que criavam era de alta qualidade. Pesado e suingado na medida certa, neste LP você delicia-se com a faixa-título, “Angel from the Coast”, “Emerald” e a mais que clássica “The Boys Are Back in Town”. Essencial em qualquer coleção de música. Você pode conferir mais da minha opinião sobre Jailbreak aqui.

Marcio: Na minha opinião, Jailbreak é o melhor disco do Thin Lizzy. Fico furioso sempre que penso no fato de ter só conhecido a banda com 40 anos de idade, no ano de 2000. Como pude deixar de ouvir uma banda como essa nos anos 70? Juro que não sei! Posso me dar um desconto pelo fato da banda não ter o mesmo nível de divulgação das grandes bandas clásicas da época. Bem, o disco começa com a matadora faixa-título, que traz o Phil Lynott liderando de forma avassaladora a sua dupla de guitarristas, Brian Robertson e Scott Gorham, e o seu fantástico baterista Brian Downey. Ali estava a melhor formação do Thin Lizzy em toda a sua carreira. Apesar de achar o Gary More o melhor guitarrista que já passou no Thin Lizzy, acredito que as guitarras gêmeas dessa formação foram um dos pontos mais altos do grupo. Difícil destacar alguma faixa desse álbum, mas adoro “Romeo and the Lonely Girl””, “The Boys Are Back in Town” e “Cowboy Song”, além da faixa-título. Thin Lizzy estava no seu melhor momento. Quando alguém me pergunta qual foi a melhor coisa que você escutou nos últimos anos? Respondo com uma certa vergonha: Thin Lizzy. Rock vigoroso, cheio de belas melodias e de extrema competência. Jailbreak é fabuloso!

Ronaldo: Finalmente uma chance aos irlandeses! E logo nos aparece uma das maiores pepitas sonoras de lá. Banda entrosadíssima e que soube extrair o sumo de rocks simples, para que grudem que nem chiclete no ouvinte da moçada. Cada música deste disco é como se fosse uma história à parte, o ouvido não sai impassível de uma audição como essa. Música com garra, sutileza e inteligência. Talvez a época não tenha sido tão justa com o Thin Lizzy.

Ramones – Ramones (53 pont0s)

Adriano: Teenage Depression, do Eddie & the Hot Rods, quase entra na minha lista. O primeiro do Ramones passou longe. Algumas faixas são engraçadinhas, como “Now I Wanna Sniff Some Glue”, “Listen to My Heart” e “Let’s Dance”, e eu entendo que Ramones deve ter marcado a infância de muita gente, mas, se eu pusesse este disco na minha lista, os anos 2000 teriam no meu top 10 coisas que nem vou citar pra não gerar polêmica.

Bernardo: Ok, a gente já tinha Here Are the Sonics (1965) e Black Monk Time(1966). Também tinha The Velvet Underground & Nico (1967) e Kick Out the Jams (1969). E também New York Dolls e Raw Power, ambos de 1973. Mas o punk só nasceu mesmo para aquela geração enquanto estilo, som e movimento com o primeiro álbum dos Ramones e as pimeiras notas de “Blitzkrieg Bop”, hino absoluto daquela geração, do movimento e do gênero. E o rock cinquentista tocado de forma anfetamínica continuava em outros hinos, como “Beat on the Brat”, “Judy Is a Punk”, “53rd & 3rd” e “Havana Affair”. Os Ramones tinham um talento pop sedutor, pra dizer o mínimo: os coros e refrãos inspirados nos grupos vocais de Phil Spector criam um disco em que dá para gritar todos os refrãos e dançar em alta rotação ao som das guitarras de Johnny Ramone, o Chuck Berry sônico. Tal sonoridade legitimamente urbana. Casado com as letras simples e minimalistas que versam sobre violência policial, vício em drogas, profissões informais e romances juvenis, estava criada a cama sonora sobre a qual um secto inteiro se apoiaria. Uma das pedras angulares da história do rock.

Bruno: Difícil falar sobre a minha banda preferida da vida. Mais difícil ainda falar de um dos discos mais importantes e influentes de toda a história do rock. Pouco importa se o punk já existia antes com New York Dolls, Stooges, MC5 ou até mesmo The Sonics e The Monks. Não dou todos os créditos ao quarteto nova iorquino pela “reinvenção do rock”, pois acredito que, em oposição a alguns excessos do rock progressivo, já tínhamos o glam, o pub rock e o próprio rock de garagem de Detroit (EUA). Mas nada era tão cru e minimalista quanto a estreia dos Ramones. Ele trazia de volta, sim, a diversão e a simplicidade ao gênero. Por mais que os Stooges fossem selvagens e agressivos, sua música tinha raízes no rock psicodélico, por exemplo. Já os Ramones trouxeram de volta as melodias grudentas e refrãos fáceis dos primeiros anos da invasão britânica, as harmonias vocais dos Beach Boys e dos girl groups e a energia juvenil do rock ‘n’ roll cinquentista. Tudo isso com uma roupagem tosca, barulhenta e tocada com o tesão e a fúria de quatro garotos outsiders, diretamente das ruas sujas de Nova York (EUA). Bastava olhar para a banda no palco para duvidar que aquilo era real: um vocalista de 2 metros, magro, desengonçado de voz rouca e anasalada ao mesmo tempo, um guitarrista turrão que parecia estar tocando uma serra elétrica, um baixista junkie e compositor de mão cheia e um baterista que mal sabia tocar. Todos de jaqueta de couro, jeans rasgados e tênis surrados. Como uma verdadeira gangue. Quem menospreza a suposta falta de técnica, ou a crueza exagerada das canções da banda, apenas não consegue enxergar que a genialidade dos Ramones encontra-se exatamente nessa simplicidade.

Davi: Minha banda punk preferida, de longe. O Ramones sempre soube combinar peso e melodia na dose certa, além de terem criado um estilo único que não apenas influenciaria milhares de bandas ao redor do mundo, mas também os colocaria como um dos principais nomes do gênero. Este LP de estreia, sem dúvidas, é um grande álbum! Não há duvidas da sua importância, nem da sua qualidade, mas consideroRocket to Russia (1977) a obra-prima do grupo. Vamos ver se a galera irá elegê-lo. Espero que sim.

Diogo: É inocência considerar este álbum uma espécie de marco zero do punk rock? Muito provavelmente, mas desconheço um disco que tenha cristalizado tão bem o gênero quanto este, mesmo fugindo – e muito! – daquilo que se convencionou como proposta do estilo. Basta uma ouvida um pouco mais atenta para perceber que fantásticos compositores pop Joey, Tommy, Dee Dee e Johnny eram, apesar destes dois últimos já darem pequenas amostras de que apreciavam um pouco mais de rusticidade, como em “Loudmouth”, fato que se confirmaria mais à frente, especialmente em Too Tough to Die (1984). De resto, a maioria das canções deRamones é recheada de refrãos que são puro chiclete, tornando a banda ainda mais irresistível: “Blitzkrieg Bop”, “Beat on the Brat”, “Judy Is a Punk”, “Chainsaw”, “I Wanna Be Your Boyfriend”, “Now I Wanna Sniff Some Glue”… A honestidade e a tosquice de “53rd & 3rd” certamente estão entre os maiores destaques, assim como o perfeito encerramento com “Today Your Love, Tomorrow the World”. Mais que tudo isso, os Ramones ofereciam um pacote completo: música, visual e atitude. Esse terceiro item, normalmente tão superestimado, encontrou um equilíbrio invejável na banda, pois cada um de seus membros sempre demonstrou personalidade individual distinta, fugindo de qualquer tipo de coletivização que não fosse o uso de jeans e jaquetas de couro como seus “uniformes”. Ramones não entrou em minha lista, mas foi por pouco: galgou a 11ª posição.

Eudes: A única coisa que não entendo é o que Ramones está fazendo aqui no quinto lugar. Bota os anteriores no bolso tranquilamente. O que dizer de um LP que traz em seus pouco mais de 30 minutos pérolas imortais como “Listen to My Heart”, “53rd & 3rd”, “Let’s Dance”, “Now I Wanna Sniff Some Glue”, os classicaços “Blitzkrieg Bop” e “Beat on the Brat”, e ainda tem a lindona “I Wanna Be Your Boyfriend”? O segredo dos Ramones é que surfaram descaradamente, até como fundadores, a onda punk tendo muito pouco a ver musicalmente com as bandas punks da época. Devotados ao pop sessentista, fizeram dele uma releitura aberrante, mas sempre fiel ao melodismo dos artistas em quem se inspiraram. Costumo dizer para os amigos morrerem de rir que os Ramones são apenas os Beach Boys que não conheciam harmonia. Geniais!

Fernando: 1,2,3,4. 1: Ramones é divertido; 2: aproveito quando ouço; 3: me cobro para ouvir mais; 4: porém, quando faço isso, logo perco o interesse. Não sei o motivo. A rebeldia contra o status quo é um dos temas quando se fala do punk rock. Muitas bandas tinham teor político nas letras, mas, mesmo sendo um ícone do estilo, não vejo nada disso na banda. Eles falam da escola, de pegar as garotas, de curtição… Pensando bem, é isso que interessa, não?

José Leonardo: Não é a minha praia…

Mairon: A estreia dos Ramones entre os dez mais é outra grande surpresa, que, como toda lista dos Melhores de Todos os Tempos que a Consultoria protagoniza, sempre deixa um espaço para a brincadeira. Desta vez até que o pessoal não pegou tão pesado, já que Ramones (o disco) é um álbum bem divertido, repleto de clássicos, como “Bliztkrieg Bop”, “Beat on the Brat”, “I Don’t Wanna Walk Around With You”, “Let’s Dance” e “Today Your Love, Tomorrow the World”. A simplicidade do grupo é seu principal mérito, e apesar de gostar bastante da banda, este álbum passou longe de ser considerado na minha lista final. Em um ano com Scorpions, UFO e Elis Regina vivendo fases esplêndidas, Ramones aparece apenas para que eu possa dar uma risadinha, nesta que talvez tenha sido a melhor lista final que os colegas conseguiram produzir. Mas o disco é bem bom de se ouvir, isso não há dúvidas.

Marcio: Difícil ficar imune a importância do disco homônimo dos Ramones para tudo o iria acontecer com o rock a partir de 1977, onde o Punk iria dominar a cena roqueira no mundo. Sem querer entrar em discussão sobre o começo do Punk, já que este assunto mereceu verdadeiros tratados, o disco Ramones é considerado, por muitos loucos por música, como o primeiro disco de Punk Rock na face da Terra. Não resta dúvida a sua extrema importância para o estilo. Ramones vem com 14 músicas, ou melhor, 14 belas pancadas diretas nos seus ouvidos. Música curta, rápida e, porque não dizer, feita com amor. Ramones é raça! O seu primeiro disco é para não deixar ninguém parado. Sensacional!

Ronaldo: A reinvenção do bubblegum com guitarras distorcidas. Não consigo enxergar nada além disso no som dos Ramones. A única novidade do punk era o lema “do it yourself”. Músicas mais diretas, pesadas e sem firulas existiam aos borbotões naquela época, antes e depois, e com qualidade muito superior. O que esperar de um conceito saído de uma boutique de roupas?

David Bowie – Station to Station (48 pontos)

Adriano: Bem, sexta posição, David Bowie, não é hard rock, então prefiro pensar que não entendi este disco (mas ouvi ele um bocado).

Bernardo: The Thin White Duke. O Bowie pós folk, pós glam, pós funk. Pós Ziggy Stardust (1972), Aladdin Sane (1973) e Halloween Jack. Já representando a ressaca da cultura de excessos e abrindo a trilogia alemã que seria continuada com Low(1977) e Heroes (1977), Station to Station é um disco de transição entre um projeto estético e outro. Um toque funk ainda marca presença, mas já há a forte participação de sintetizadores, que nos discos seguintes seria experimentada de forma ainda mais radical, fato que torna Bowie o padroeiro do movimento new wave. Inspirado por Kraftwerk e Neu!, o disco, produzido em parceria com com Brian Eno, abre com a faixa-título de dez minutos, com sua sonoridade atmosférica e descritiva que explode em um rock grooveado, continuado em “Golden Years” e “Stay”. Mas a cereja do bolo está mesmo em “Word on a Wing” e no cover de Nina Simone “Wild Is the Wind”, que é icônica, ao lado da faixa-título, no parto de um artista que, pela enésima vez em menos de dez anos, fazia questão de abraçar outros ritmos, criar outras personas e, enfim, experimentar. A nova fase marcava que, para Bowie, a música não conhece limites.

Bruno: Station to Station é conhecido como o segundo disco da fase soul do camaleão e o último com seu alter-ego Thin White Duke, mas acredito que aqui ele já começa a flertar com os elementos de krautrock e música mais experimental, que veríamos na trilogia de Berlin. As letras trazem influências de autores como Nietzsche e Aleister Crowley, e têm um tom bastante soturno, bem diferente do funk/soul dançante de Young Americans (1975). Mais uma grande obra de arte de Bowie entre a sua discografia impecável dos anos 1970. Destaque para “Golden Years” e o solo de guitarra incendiário de Carlos Alomar, e a maravilhosa “Wild Is the Wind”, com uma interpretação inacreditável de Bowie.

Davi: Gosto do David Bowie, mas não considero este um dos grandes momentos da discografia do camaleão do rock. Indiscutivelmente um álbum bem feito, mas não está entre os meus favoritos.

Diogo: Fantástico ver o melhor disco de David Bowie nesta edição da série. Perfeita transição entre o soul/funk norte-americano de Young Americans e a fria sonoridade semi-eletrônica inegavelmente europeia de Low, Station to Station não tem igual na carreira do artista e parece nem ter experimentado concorrência estilística na época. A faixa-título, minha favorita de Bowie, é pra escutar de joelhos, agradecendo pelo cantor ter unido forças com o baixista George Murray e o baterista Dennis Davis, além, principalmente, do exímio guitarrista porto-riquenho Carlos Alomar, dono de um estilo elegante. Os Spiders From Mars que me perdoem, especialmente o grande Mick Ronson, mas esse sim é o melhor time que já acompanhou o músico. Exalto ainda a performance do pianista Roy Bittan, da E Street Band de Bruce Springsteen, deixando sua marca no épico que dá nome ao álbum. Apesar de sua grandiosidade, as outras canções não ficam muito atrás, merecendo, no mínimo, o rótulo de ótimas, explorando novas facetas da musicalidade de Bowie, mas ao mesmo tempo soando legitimamente rock, vide as esplêndidas “Golden Years” e “Stay”. “Word on a Wing” e “TVC 15″ também são marcantes, mas não tanto quanto a interpretação magistral de Bowie para “Wild Is the Wind”, música-tema do filme homônimo, de 1957.

Eudes: Ótimo disco de Bowie. Entre os melhores de 1976? Talvez. Mas ouvir este disco é perceber como Bowie, por essa época, tinha o domínio de sua música, liberado para ir em distintas e radicalmente diferentes direções, o que já está resumido na faixa-título, na qual o cantor vai do experimental ao pesado, do soturno ao límpido, tendo como denominador comum de todos os momentos a extrema elegância instrumental e vocal. Os dez minutos de “Station to Station” já seriam suficientes, mas este é também o disco de “Golden Years”, da bela “Word on a Wing”, do exercício guitarrístico de “Stay” e das sutilezas de “Wild Is the Wind”, todas com o auxílio luxuosíssimo da guitarra de Carlos Alomar.

Fernando: Gosto demais do Camaleão, mas este disco não me atrai quase nada, a não ser “Golden Years”.

José Leonardo: Depois de flertar com a soul music da Filadélfia (EUA) em seu álbum anterior, “Young Americans”, em 1975, Bowie aparece no ano seguinte com um petardo sonoro. Bem, sou suspeito para falar, pois sou um grande fã do cara, principalmente do material dos anos 1970, mas não o considero seu melhor álbum (Ziggy Stardust, de 1972, é meu top). O que temos aqui é um pouco de funk, um pouco de soul, um pouco de rock e algumas baladas pungentes. Um álbum sólido cheio de ótimas músicas. E cocaína. Montes e montes de cocaína! Destaque para a guitarra solo de Earl Slick e a cozinha precisa de George Murray (baixo) e Dennis Davis (bateria).

Mairon: Meu David Bowie! (sinônimo para “Meu Deus!”) Station to Station entre os dez mais!! Que legal! O encerramento da fase soul de Bowie é parelho com Young Americans (lançado um ano antes), mas ganha minha predileção entre os principais álbuns do camaleão por dois momentos distintos, os quais iniciam e encerram o álbum respectivamente, no caso a belíssima “Station to Station” e a épica-levadora-às-lágrimas “Wild is the Wind”, uma das inúmeras soberbas interpretações vocais que esse GÊNIO com letras garrafais compôs e lançou aos mortais. “TVC 15″ e “Golden Years” viraram clássicos na carreira do personagem Thin White Duke, e até a praticamente desconhecida “Word on a Wing” está muito acima do que outras obras lançadas por diferentes artistas da década de 1970. Fora isso, desconheço mulher que não ficou ouriçada ao ouvir o vozeirão de Bowie durante o refrão de “Stay”. Impressionante que, no ano seguinte, Bowie lançaria seu melhor disco em todos os tempos (mais um para minha listinha da ilha deserta), que em nada lembra este GENIAL Station to Station, mostrando quão valiosa sua presença na Terra é para nós seres humanos. Você pode conferir uma resenha sobre o box especial em homenagem ao álbum aqui.

Marcio: David Bowie é o meu maior ídolo no rock. Adoro todas as suas mudanças, adoro a sua musicalidade emocional. Station to Station traz uma das mais belas músicas dele, “Word on a Wing”, um verdadeiro clamor em busca da salvação. A música é de uma beleza única. Esse álbum foi lançado no mesmo ano da estreia do filme “O homem que caiu na Terra”, que só achei interessante, traz a bela faixa inicial e “Stay”, que carregam nos solos, riffs e música eletrônica. A variação musical do disco é algo rico. Station to Station despede-se com a bela “Wild Is the Wind”. Depois dele, Bowie gravou sua bela trilogia Low, “Heroes” e Lodger, mas o disco lançado em 1976 é mais uma prova da genialidade do Bowie e a sua influência em várias gerações. Bowie é gênio!

Ronaldo: A segunda metade dos anos 1970 representa um período de buscas para aqueles que já vinham na música desde o fim dos anos 1960. A maioria foi adotando o leme da música pop, facilitando o acesso do ouvinte à obra; outros poucos radicalizaram, principalmente em se tratando de rock pesado; e alguns outros, como Bowie, viram a luz em batidas mais dançantes. Há uma marca de requinte e riqueza em interpretação, mas a essência é uma música de conteúdo ralo.

Jeff Beck – Wired (47 pontos)

Adriano: Talvez o fato de eu ter ouvido este disco menos vezes que Blow by Blow(1975) me faça não ter tanta simpatia por ele. O fato é que não vejo nada aqui que já não tivesse sido explorado no álbum anterior, e, de qualquer maneira, esse som é limpo e comportado demais pra mim. Quanto às músicas em si, arranjo e composição, eu precisaria ouvi-lo mais vezes pra opinar com propriedade.

Bernardo: A versão ao estilo de Beck de “Goodbye Pork Pie Hat”, de Charles Mingus, é no mínimo instigante. De resto, não me atraiu muito. Mas grande guitarrista, cá entre nós.

Bruno: Reconheço toda a importância e excelência de Jeff Beck, mas o trabalho do músico nunca me cativou. Wired é um ótimo disco, mas eu não o colocaria entre os melhores do ano.

Davi: Jeff Beck é um grande guitarrista. Sempre admirei seu estilo de tocar. Extremamente criativo e com uma técnica invejável. Essas características ficam nítidas durante a audição. Se você gosta de música instrumental, este disco é um prato cheio.

Diogo: Repito meu comentário a respeito de Blow By Blow referente a edição da série abordando 1975: posso não ter incluído Wired em minha lista particular, mas sua presença entre os dez mais bem cotados é merecida. É dificílimo, inclusive, escolher um favorito entre eles, tamanho é seu equilíbrio. A sonoridade fusion infestada de funk praticada no antecessor ganhou contornos mais roqueiros em algumas das faixas deste disco, como é o caso de “Led Boots”, “Blue Wind” e “Sophie”. Se em Blow By Blow tivemos a balada “Cause We’ve Ended as Lovers”, em Wired “Love is Green” e a adaptação de “Goodbye Pork Pie Hat” trataram de fazer jus à capacidade de Beck e dos fabuloso músicos que o acompanharam nesse tipo de canção. Falando nisso, não é demais destacar a a performance do baixista Wilbur Bascomb em “Head for Backstage Pass”. Em uma banda com Narada Michael Walden, Jan Hammer e Max Middleton, isso não é pouca coisa.

Eudes: Wired só pode ser entendido como gêmeo de Blow by Blow, obras complementares. Talvez isso justifique sua presença nesta lista. Um pouco abaixo da obra máxima de Beck, é um álbum bem acima da média, em qualquer época. Jeff abre os trabalhos com uma quebradeira generalizada, com a excelente composição de Max Middleton “Led Boots”, que soa como seu título diz. Já me desculpando com os puristas, “Goodbye Pork Pie Hat”, de Mingus, recebe aqui sua melhor versão. Como no disco anterior, este também é fortemente marcado por um funk complexo e cheio de nuances, como fica claro mais uma vez em “Head For Backstage Pass” e no peso de “Blue Wind”. “Sophie” e “Love is Green” trazem escalas delicadas, mas sempre pungentes. O mistério deste disco é como o excelente baterista e compositor (metade das faixas saíram de sua pena) Narada Michael Walden virou nos ano 1980 um músico padrão de discoteca sem rosto. Coisas dos anos 1980.

Fernando: O melhor disco de Jeff Beck não entrou na lista em seu ano correspondente. Agora ele emplaca dois seguidos. É a Consultoria do Rock mudando conceitos. Como Blow By Blow, Wired não me cativou também.

José Leonardo: Wired é tão bom quanto Blow By Blow (1975). Fato! Na linha do disco anterior, mais um excelente trabalho de Jeff Beck, que volta a provar uma diversidade divertida entre os temas e uma multiplicidade de influências interessante que percorrem caminhos tão distintos quanto os do jazz e do funk, passando sempre, claro, pelo rock… Obra-prima!

Mairon: O meu favorito da fase jazz de Beck entre os dez mais é outra alegria para os meus olhos. Apesar de não ter entrado entre os dez mais, ficou ali ali, entre os vinte selecionados para entrar, isso graças à perfeita recriação de “Goodbye Pork Pie Hat”, de Charles Mingus, a trilogia fantástica de Narada Walden (“Sophie”, “Play With Me” e “Love is Green”) e a fantástica “Led Boots”. Muito melhor que Blow by Blow (1975), e uma pena que tenha sido o último grande disco de um dos principais guitarristas da história.

Marcio: Quando ninguém imaginava a possibilidade de realizar um disco no mesmo patamar do seu antecessor, Blow by Blow, de 1975, Jeff Beck lança Wired em 1976, considerado um marco no jazz fusion. Algo capaz de levar o ouvinte a melhor mistura de sons da música negra, mas com efeito mais visceral de guitarra do mestre Beck e de teclados e sintetizadores do Jan Hammer. Músicas instrumentais fantásticas como “Sophia”, “Le Boots”, “Blue Wild”, entre outras, só comprovam porquê Jeff Beck é considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Disco imprescindível em qualquer coleção.

Ronaldo: Jeff Beck deitando e rolando. E quem fez a cama foi um camarada chamado Jan Hammer, quase gênio dos teclados. Para isso, só faltou continuar sendo aclamado como tal pelos séculos dos séculos. Uma bandaça de apoio, músicas formidáveis, muita energia e musicalidade. Este é Wired.

Bob Dylan – Desire (44 pontos)

Adriano: Bom disco de Dylan, embora eu prefira o anterior, Blood on the Tracks(1975). “Hurricane” não se encontra entre minhas favoritas do cantor, mas é realmente boa. Eu destacaria ainda “Mozambique” e “Romance in Durango”. Em uma lista com tanto hard rock, este disco traz um pouco de equilíbrio bem saudável.

Bernardo: Após o amargo e raivoso Blood on the Tracks (1975), em menos de um ano Dylan estava de volta com Desire, talvez seu álbum mais elaborado e diversificado. Gravado meses após a lendária turnê-caravana “Rolling Thunder Revue”, o folk rock que Dylan vinha praticando ganhava a adição de vocais de apoio, acordões, mandolins, bouzoukis, violino, congas… E é esse som denso e cheio de camadas que tanto chama a atenção neste disco, como no icônico hino de protesto anti-racismo “Hurricane”, ou no refrão poderoso da balada “One More Cup of Coffee” e os impressionantes e hipnóticos onze minutos de “Joey”. Dylan, nem preciso dizer, estava afiado como nunca como letrista. Rei das imagens fortes e das palavras sucintas e impactantes, Zimmermann é, com folga, um dos grandes narradores do século XX.

Bruno: Esse é um dos poucos discos de Dylan que me agradam do começo ao fim. A adição do violino é muito bem vinda, e “Hurricane” é um épico absurdo. Conheci-a pelo filme, antes de conhecer o trabalho do trovador.

Davi: Vergonhosamente, ainda não adquiri este disco de Dylan. Portanto, não comentarei.

Diogo: Desde a já longínqua edição desta série dedicada a 1966, Bob Dylan não dava as caras por aqui. Felizmente esse jejum foi quebrado, apesar de julgar que isso já deveria ter acontecido na edição passada, com o formidável Blood on the Tracks. Quanto a Desire, trata-se de um álbum ainda mais impressionante, mais “cheio”, forrado de melodias vocais tão boas quanto as que Dylan não apresentava desde o excelente John Wesley Harding (1967). Melhor ainda é o fato de seus vocais receberem o apoio, em várias canções, da bela voz de Emmylou Harris. Aliás, bom acompanhamento é o que não falta em Desire, seja de instrumentos de cordas, percussivos ou do bem vindo acordeão, como na latina “Romance in Durango”. “Oh Sister” e “Sarah” são comoventes, “Black Diamond Bay” tem um dos refrãos mais legais da carreira de Dylan e “Mozambique” é empolgante, mas não posso negar que as duas mais imponentes canções presentes no disco são os épicos “Hurricane”, expandindo ainda mais a capacidade do cantor em contar suas histórias em formato musical, e “Joey”, tão emocionante quanto outras faixas da mesma estirpe cunhadas na década anterior, como “Desolation Row” (Highway 61 Revisited, 1965) e “Sad Eyed Lady of the Lowlands” (Blonde on Blonde, 1966).

Eudes: Se eu tivesse de eleger a maior injustiça desta lista, é esta de jogar o maravilhoso Desire na rabeira – isso depois de termos esquecido o espetacular Blood on the Tracks na lista anterior. Só a tour de force “Hurricane” já seria suficiente para dar um pódio a Dylan em 1976. E olhe que o disco é muito mais do que a famosa primeira canção. São longas faixas, tocadas com fervor e com um Dylan excepcionalmente feliz no melodismo. “Isis”, “One More Coffee”, que mereceu uma cover de Robert Plant, “Oh, Sister”, “Joey”, “Black Diamond Bay” e “Sara” estão nessa categoria das longas histórias cotidianas, transmutadas em delirantes visões quase místicas que Dylan retoma neste disco, mas agora com uma delicadeza instrumental enriquecida pelos backing vocals de Emmylou Harris e pelo violino de Scarlet Rivera. E nem a desastrosa versão de Fagner para “Romance in Durango” é desculpa para a gente não amar este álbum.

Fernando: Parei de ouvir os álbuns de Bob Dylan em Nashville Skyline (1969). Depois disso, só coletâneas. Mesmo não tendo a capacidade de julgar o álbum como um todo, não posso deixar de achar “Hurricane” genial.

José Leonardo: Acho que este disco deva ser um dos melhores álbum de Dylan. Trata-se de um dos últimos álbuns de Dylan realmente originais. Scarlet Rivera e seu violino cigano caíram como uma luva e funcionam perfeitamente em músicas como “Hurricane” (melhor de Dylan, para mim) e “Joey”. “Sara” é uma das canções mais sinceras e emocionantes de seu repertório. Resumindo: este álbum é essencial.

Mairon: Minha dúvida para fechar os dez mais ficou entre Rising, Triumph (Triumph) e Desire. Escolhi Rising pelos motivos que descrevi acima, mas tanto Triumphquanto Desire poderiam ter estado no lugar, e talvez por induzir que Desire estaria de qualquer forma na lista final, ele ficou na décima segunda posição. Para mim, este é o melhor disco de Bob Dylan. Depois de algum tempo lançando álbuns regulares, ele estourou em 1975 com o maravilhoso Blood on the Tracks e superou-se em Desire. “Joey”, “Isis” e a emocionante “Hurricane” são faixas que mostram todo o vigor e a importância de Dylan para a música. Além dele, é essencial destacar o violino de Scarlet Rivera, que tornou tudo ainda mais agradável. Obrigado aos colegas por inserirem esse fantástico álbum entre os dez melhores. Merecidíssimo!

Marcio: O mais interessante de ter sido convidado para participar das escolhas dos melhores discos de 1976, é que juro que me vejo com 16 anos de idade e lembrando de determinadas situações na minha vida de ouvinte de rock. Desire me reporta ao impacto que senti ao ouvir “Hurricane”, com seu ritmo totalmente coordenado por violão, violino e acordeão para uma sintonia musical perfeita. Algo que só o mestre Dylan poderia acertar em cheio. O disco ainda traz as pérolas “Sarah”, “Romance in Durango”, “Joey”, entre outras. O lançamento de Desire marcou a minha geração. Obrigado, mestre Dylan! Fundamental!

Ronaldo: O bom e velho Bob Dylan de sempre, com aquela inspiração e lirismo de profícuo compositor que é. Também acompanha o pacote bons arranjos e um trabalho instrumental caprichado para o padrão dylanesco. Música boa que passa incólume pelo tempo.

Led Zeppelin – Presence (43 pontos)

Adriano: Led Zeppelin de novo?! Se tivessem feito um álbum de remixes com “Achilles First Stand”, “Achilles Second Stand”, “Encore – Achilles Definitive Stand”, talvez ele entrasse nas minhas menções honrosas.

Bernardo: Épico. Tem como um disco que abre com a paulada galopante “Achilles Last Stand” ser ruim? Presence, o último grande disco do Led – apesar dos vários bons momentos que os dois discos posteriores teriam – tem também como ponto a favor dos amantes da pauleira “For Your Life” e a funkeada “Hots on for Nowhere”. Mas fora a abertura, a outra música que me desperta admiração aqui é a releitura de uma música tradicional, “Nobody’s Fault But Mine”, com a distorcida slide guitar construindo uma levada única. O resto do álbum não me chama atenção – arrisco dizer, inclusive, que, de todos os grandes álbums do Zep, este é o pelo qual nutro menos paixão.

Bruno: É um grande disco, assim como todos os que a banda lançou, mas, para mim, fica muito atrás de todos os anteriores. Não chego a achar injusta a entrada de Presence entre os dez melhores de 1976, mas no ano houve coisas muito mais interessantes do que um disco menor do grupo inglês.

Davi: Amo Led Zeppelin, considero seus músicos quatro monstros (no melhor sentido da expressão), mas julgo este seu disco mais fraco. Há momentos geniais, como a faixa de abertura, “Achilles Last Stand”, que ouvi até cansar, mas há outras que acho sem sal. Um bom disco, mas não genial, ao menos para mim.

Diogo: Led Zeppelin novamente, até com um disco menor? Surpresa alguma, por dois motivos. Primeiro: a série “Melhores de Todos os Tempos” tem possibilitado como nenhuma outra coisa conhecer cada vez melhor as preferências dos colegas da Consultoria, e foi mais fácil que somar 2+2 perceber a grande chance de Presence emplacar por aqui. Segundo: apesar de ser um álbum de menor importância na carreira do Led Zeppelin, trata-se, sem dúvida, de um belo registro, especialmente em função da galopante “Achilles Last Stand”, uma parede musical que facilmente encontra lugar entre as cinco melhores músicas do quarteto. Além dela, destaco também “Nobody’s Fault But Mine” e a sangrante “Tea For One”, ambas com ótimas performances de Jimmy Page. De resto, as canções não são exatamente grandes adições ao catálogo do grupo, apesar da excelência instrumental mascarar composições que não são lá exatamente muito memoráveis. É um bom disco sim, mas seria interessante que seu lugar fosse tomado por algum registro mais expressivo, como o primeiro do Boston, autointitulado, que, além de ser minado de canções de tirar o fôlego, estabeleceu um novo paradigma em se tratando de produção sonora e praticamente pariu um subgênero novo – isso que a maior parte de suas faixas foram gravadas no estúdio montado no porão da casa do guitarrista Tom Scholz.

Eudes: Por um critério que já expressei aqui em comentários anteriores, este disco, assim como Wired, não entrou em minha lista de 1976. Mas considerando os vencedores deste certame, Presence deveria mesmo aparecer e, bem entendido, não na cauda da lista. Com todo respeito e me curvando à vontade dos eleitores, custa-me entender este disco em nono em uma lista encabeçada por Rainbow, Rush e, pecado dos pecados, Kansas. Mas listas são listas: doidas, mas divertidas. Não custa lembrar entretanto, que Presence é aquele disco que começa com nada mais nada menos que “Achilles Last Stand”, um dos números mais arrebatadores da história do rock, prossegue com “Nobody’s Fault But Mine” e fecha com umas das performances guitarrísticas mais clássicas que conheço, “Tea for One”… mas é só para lembrar…

Fernando: Acho que Presence entrou só por ser do Led Zeppelin, que colocou todos os outros nos anos anteriores. Tenho a impressão que Jimmy Page se sobressai sobre os outros músicos. Também tem o fato de Robert Plant ter gravado sentado em uma cadeira de rodas por conta de um acidente de carro. Mesmo sendo bem mais fraco que os outros, tem a top 5 da carreira da banda “Achilles Last Stand”.

José Leonardo: Vocês podem concordar comigo ou não, mas eu acho que Presence é tão bom quanto Led Zeppelin II (1969) ou Led Zeppelin IV (1971). Para começar, temos aqui três números realmente surpreendentes: “Achilles Last Stand”, “Nobody’s Fault But Mine e “Tea For One”. “Achilles” é de fato uma das melhores músicas do Led. As outras quatro faixas são muito boas. Enfim, Presence é uma jóia um tanto quanto subestimada por alguns.

Mairon: Eu tinha 6 anos quando ouvi Led Zeppelin sabendo que era Led Zeppelin. Eu tinha 7 anos quando ouvi Presence, e como ouvi. O baixo de Jonesy na maravilha prog “Achilles Last Stand” e toda sua épica sequência de mudanças protagonizadas por Jimmy Page me enlouqueciam. Uma prova de que até mesmo os grupos de hard da década de 1970 gostavam de flertar com o progressivo (assim como já foi com o Rainbow, citado acima). Daí tinha aquele blues arrastado de “For Your Life” e Bonham detonando em “Royal Orleans”. Plant sugando a harmônica em “Nobody’s Fault But Mine” era a alegria do quarto, e a dupla “Candy Store Rock” e “Hots on for Nowhere” apenas preparavam o terreno para as lágrimas rolarem fácil em “Tea for One”. Depois descobri que o álbum havia sido gravado com Plant em uma carreira de rodas, vivendo o pior momento de sua vida, e que, para muitos, este era o pior disco do Led. Fico feliz que os colegas pensem ao contrário, e, com lágrimas nos olhos, afirmo que já ouvi este disco no mínimo umas seiscentas vezes (não é exagero, durante dois anos eu o escutava praticamente todos os dias), e foi ele meu melhor amigo durante um dos momentos mais difíceis pelos quais passei até hoje. Tanto que dois LPs foram furados (assim como Physical Graffitti, 1975) de tanto que rodaram na vitrola. Segundo melhor disco do Led, e só lamento que ele tenha ficado em uma posição tão baixa. Mais sobre sua história você pode conferir aqui.

Marcio: Nem o pior trabalho do Led Zeppelin pode estar de fora de uma lista dos melhores do rock. Lógico que não acho Presence o pior trabalho da banda, mas creio que os trabalhos anteriores são melhores. Apesar disso, Page e cia. conseguiram realizar outro magnífico disco. “Achilles Last Stand” é um rock cadenciado de forma brilhante, através do qual Jimmy Page mostra toda a sua capacidade rítmica em uma marcha repleta de efeitos vocais de Robert Plant. O que vem depois é um belo rock todo quebrado por riffs de Page, a balançante e funkeada “For Your Life”. Presencedemonstra na próxima música, “Royal Orleans”, que a sonoridade negra de Physical Graffiti continua presente. O disco continua com o funk saindo pelos poros até finalizar em um blues maravilhoso no estilo do início da carreira da banda, a belíssima “Tea for One”, que vem com Page em lindos solos arrastados e carregados de emoção. Não é à toa que é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Outro grande lançamento do Led Zeppelin.

Ronaldo: Um disco do Led Zeppelin sem nenhum teclado e focado somente na guitarra de Jimmy Page não significa que seja um disco necessariamente pesado, na linha de seus dois fantásticos primeiros discos. Alterna “luz e sombras”, apesar de que os momentos de sombra são os mais interessantes. Algumas músicas são dispensáveis e, para uma banda como o Led Zeppelin, isso é o presságio do fim da magia.

Kiss – Destroyer (43 pontos)

Adriano: Conheço Kiss há muito tempo e já ouvi bastante pelo menos seus discos dos anos 1970, mas o único que prendeu minha atenção foi Hotter than Hell (1974). DeDestroyer eu destacaria, obviamente, “Detroit Rock City”, embora a banda tenha hits mais marcantes. O disco não é ruim, só não faz o bagulho bater. Mas é bom ver a banda representada nesta seção.

Bernardo: Bem, o Kiss se vende como uma banda divertida e não há como negar: são divertidos mesmo. E pra mim, só. As roupas, os refrãos, a mitologia criada em torno… Tudo muito legal, e Destroyer, seu álbum definitivo, realmente é muito bem-acabado e o toque de Bob Ezrin é sempre criativo, o cara que tem suas digitais impressas emBerlin (Lou Reed, 1973), “The Wall” (Pink Floyd, 1979), “The Fragile” (Nine Inch Nails, 1999)… Infelizmente, não tem nada aqui que me desperte paixão. Mas “Detroit Rock City” e “God of Thunder” são bem legais.

Bruno: Quando criança, só conhecia o Kiss como “a banda das máscaras”. Depois de começar a me interessar por rock e por música, resolvi ir atrás do som da banda, e tudo indicava para que eu me iniciasse por Destroyer, o disco de estúdio que fez do grupo um fenômeno. Estava tudo ali: A capa bonita, a produção esmerada de Bob Ezrin e alguns de seus maiores hits. Confesso que me decepcionei e acabei desistindo da banda por um tempo. Não entendia o porquê de tanta adulação em torno do LP. Só fui fazer as pazes com o grupo mais tarde, quando conheci o resto de sua discografia. Hoje gosto de Destroyer, mas ainda não entendo tantos elogios. Para mim, o disco perde facilmente para Hotter than Hell (1977), o disco de estreia (1974) e até Dressed to Kill (1975). Mesmo assim, considero justa a inclusão deste trabalho na lista, já que é um disco de virada para a carreira da banda, e não incluir Kiss em um apanhado dos melhores discos de todos os tempos, é, no mínimo, má vontade.

Davi: Quem me conhece bem, sabe que sou um grande fã da banda. Por isso sou meio suspeito para falar deste álbum. Destroyer foi um divisor de águas na carreira do grupo e traz grandes canções, como “Sweet Pain”, “Flaming Youth” e “Great Expectations”, além de grandes clássicos do conjunto, como “Detroit Rock City”, “Shout It Out Loud” e “God of Thunder”, além da balada “Beth”. Belo disco. Lembro de ter escutado este trabalho pela primeira vez em uma fita cassete, a caminho da escola, lá pela metade dos anos 1980. Como o tempo passa…

Diogo: Destroyer pode não ser necessariamente melhor que outros discos do Kiss, mesmo entre seus antecessores, mas isso não diminui de forma alguma sua importância. Acima de tudo, Destroyer foi o álbum certo para consolidar o quarteto como uma força para ser levada a sério, transcendendo seu impacto nos shows e transmitindo-o para o estúdio, muito graças ao produtor Bob Ezrin, que possibilitou uma sonoridade muito mais profissional, fazendo com que grandes canções como “King of the Night Time World”, “God of Thunder”, “Shout It Out Loud” e “Do You Love Me” ganhassem um gás extra que não seria possível antes. Melhor que isso tudo, o álbum ainda apresenta uma música até então totalmente única no catálogo do Kiss, a grandiosa “Detroit Rock City”, que continua empolgando tanto quanto em 1976. Sou fã de Paul Stanley e considero-o, de longe, o integrante musicalmente mais talentoso da banda, mas vale ainda citar que, em uma época pré-Eddie Van Halen, os solos do hoje em dia tantas vezes mal-visto Ace Frehley foram fonte de inspiração pra que milhares de moleques pegassem em uma guitarra pela primeira vez e criassem suas próprias bandas. Esse reconhecimento ninguém tira.

Eudes: Como falar mal do simpaticíssimo Kiss? Destroyer, como todos os discos da banda dessa época, arrastam qualquer bunda mal humorada da cadeira para a pista de dança. E, em se tratando de rock ’n’ roll, isso não é pouco elogio. Além do mais, faixas como “Detroit Rock City” e “Shout It Out Loud” são mesmo boas e até desculpam a fraquinha “Beth”. Mas não posso deixar de perguntar, este disco é mesmo para estar em uma seção chamada “Melhores de Todos os Tempos”?

Fernando: Imaginava que o melhor disco do Kiss entraria em uma posição melhor. Achei que a banda tinha mais moral com meus amigos da Consultoria. Depois deAlive! (1975) eles conseguiram estourar, coisa que não tinham conseguido até seu terceiro disco. Destroyer é bem melhor produzido que os anteriores. É clara a evolução da banda e também da produção que receberam, mas essa produção não se traduziu em suavizar o som. Rock ‘n’ roll do mais alto gabarito!

José Leonardo: Passo…

Mairon: Um álbum que começa com uma pedrada chamada “Detroit Rock City”, que não tem comparação com nenhuma outra na discografia do Kiss, passa por espetáculos como “God of Thunder” e “Flaming Youth”, apresenta uma balada mela-calcinha chamada “Beth” e possui o hino “Shout It Out Loud” não pode ser menosprezado.Destroyer não entrou na minha lista final porque, no conjunto da obra, acho o LP um pouco abaixo dos dez mais que citei (ver abaixo), mas que é um grandioso disco, isso é. Além das citadas, não posso deixar de dizer que Ace Frehley estava em um momento fantástico, criando solos que tornaram-se reconhecidos por qualquer aspirante a roqueiro a partir de então. Em 1977, o grupo faria algo ainda melhor…

Marcio: Destroyer já começa com a poderosa “Detroit Rock City”. O Kiss veio para mostrar o que sabe fazer de melhor: rock como elemento de vibração. “”Flaming Youth”, “Shout It Out Loud” e “Do You Love Me?” mostram isso. Além disso, conta com belas canções, como “Great Expectations” e a orquestrada “Beth”. Kiss é a banda mais rock ‘n’ roll de todos os tempos. Não o considero o melhor álbum dos norte-americanos, pois Dressed to Kill, de 1975, é meu preferido, mas a banda conseguiu novamente se superar com Destroyer, seu belo lançamento de 1976. Grande disco! Antes de me despedir, quero agradecer ao Mairon pelo convite, mandar um grande abraço ao amigo Bentão e aos meus queridos amigos da comunidade Poeira Zine. Música é um grande remédio. Não posso deixar de dizer: vamos em frente!

Ronaldo: O Kiss poderia ser uma banda ótima se seus integrantes soubessem tocar bem seus instrumentos. Mas como não foi isso que aconteceu, acabaram sendo apenas divertidos. Pra alguns gostos, como o meu, são também enjoativos.

Listas individuais

- Magma – Üdü Wüdü

- Pablo Milanés – Pablo Milanés

- Kansas – Leftoverture

- Triumvirat – Old Loves Die Hard

- Soft Machine – Softs

- Camel – Moonmadness

- Espíritu – Libre y Natural

- Casa das Máquinas – Casa de Rock

- Queen – A Day at the Races

- Tarancón – Gracias a la Vida

- Jorge Ben – África Brasil

- Tom Waits – Small Change

- Bob Dylan – Desire

- Ramones – Ramones

- David Bowie – Station to Station

- Serge Gainsbourg – L’Homme à Tête de Chou

- Cartola – Cartola

- Rainbow – Rising

- Queen – A Day at the Races

- Belchior – Alucinação

- Thin Lizzy – Jailbreak

- Rush – 2112

- Ramones – Ramones

- Rainbow – Rising

- Queen – A Day at the Races

- Eddie and the Hot Rods – Teenage Depression

- David Bowie – Station to Station

- Judas Priest – Sad Wings of Destiny

- The Rolling Stones – Black and Blue

- Cartola – Cartola

- Kiss – Destroyer

- Aerosmith – Rocks

- Queen – A Day at the Races

- Rainbow – Rising

- Kiss – Rock and Roll Over

- Ramones – Ramones

- Lynyrd Skynyrd – Gimme Back My Bullets

- Kansas – Leftoverture

- Eagles – Hotel California

- Sidney Magal – Sidney Magal

- Eagles – Hotel California

- Rainbow – Rising

- Judas Priest – Sad Wings of Destiny

- Kansas – Leftoverture

- Boston – Boston

- David Bowie – Station to Station

- Thin Lizzy – Jailbreak

- Steely Dan – The Royal Scam

- Bob Dylan – Desire

- Van der Graaf Generator – Still Life

- Egberto Gismonti – Corações Futuristas

- Ramones – Ramones

- Jeff Beck – Wired

- Van Der Graaf Generator – Still Life

- Joachim Kühn – Springfever

- Bob Dylan – Desire

- Stevie Wonder – Songs in the Key of Life

- Frank Zappa – Zoot Allures

- Bob Marley & The Wailers – Rastaman Vibration

- Antônio Carlos Jobim – Urubu

- Rush – 2112

- Kiss – Destroyer

- Scorpions – Virgin Killer

- Judas Priest – Sad Wings of Destiny

- Thin Lizzy – Jailbreak

- Van Der Graaf Generator – Still Life

- Aerosmith – Rocks

- Kansas – Leftoverture

- Rainbow – Rising

- Eloy – Dawn

- Genesis – A Trick of the Tail

- Led Zeppelin – Presence

- Bob Dylan – Desire

- David Bowie – Station to Station

- Rainbow – Rising

- Queen – A Day at the Races

- Van der Graaf Generator – Still Life

- Genesis – Wind and Wuthering

- Jeff Beck – Wired

- Thin Lizzy – Jailbreak

Mairon Machado

- Led Zeppelin – Presence

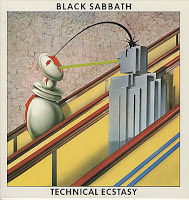

- Black Sabbath – Technical Ecstasy

- Kansas – Leftoverture

- David Bowie – Station to Station

- Grand Funk Railroad – Good Singin’ Good Playin’

- Elis Regina – Falso Brilhante

- Scorpions – Virgin Killer

- UFO – No Heavy Petting

- Frank Zappa – Zoot Allures

- Rainbow – Rising

- Rainbow – Rising

- Rush – 2112

- Jeff Beck – Wired

- Electric Light Orchestra – A New World Record

- Jean-Luc Ponty – Imaginary Voyage

- Frank Zappa – Zoot Allures

- Thin Lizzy – Johnny the Fox

- Scorpions – Virgin Killer

- Queen – A Day at the Races

- Camel – Moonmadness

- Rainbow – Rising

- Thin Lizzy – Jailbreak

- Jeff Beck – Wired

- Camel – Moonmadness

- Kansas – Leftoverture

- Espíritu – Libre y Natural

- Ragnarok – Nooks

- Bob Dylan – Desire

- Vangelis – Albedo 0.39

- Return to Forever – Romantic Warrior

Nenhum comentário:

Postar um comentário