|

| Representação do Black Sabbath em 1980: Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler e Ronnie James Dio |

Por Diogo Bizotto

Com Bernardo Brum, Bruno Marise, Davi Pascale, Eudes Baima, Fernando Bueno, José Leonardo Aronna, Leonardo Castro e Mairon Machado

Participação especial de Alex Sala, administrador do Muro do Classic Rock

Em 1980, ano em que uma das maiores novidades foi a consolidação da NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal), já era esperado que alguns álbuns lançados por bandas classificadas nessa subdivisão dessem as caras nesta edição da série “Melhores de Todos os Tempos”. Entretanto, apenas o nome mais forte sobressaiu-se entre todos: o Iron Maiden, com sua estreia. Apesar disso, o som pesado foi dominante desta vez, mas através de veteranos, que já possuíam muitos discos no currículo, caso de AC/DC, Ozzy Osbourne e Judas Priest, além do grande vencedor da vez, o Black Sabbath, que praticamente renasceu com Heaven and Hell. Outro indicativo de mudança é a presença de Rush e Yes, que, nos lançamentos de em 1980, moldaram sua sonoridade originalmente mais progressiva ao sabor de uma nova era, com resultados que fomentam muita discussão e pouca unanimidade. Completam a lista ainda Joy Division, David Bowie e Bruce Springsteen. Nunca é demais lembrar que o critério para elaborar todas as edições desta série segue a pontuação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Agora aguardamos seus comentários!

Black Sabbath – Heaven and Hell (133 pontos)

Alex: Apesar de gostar mais de Dio no Rainbow, este álbum é o que considero o melhor dele no Black Sabbath, já que foi um disco inovador de uma banda que estava desgastada devido a problemas internos. Uma coisa que marcou este LP foi a mudança na sonoridade do grupo, que foi do heavy rock para o heavy metal. Como muitos, eu gosto mais da fase com Ozzy, para ser mais exato os discos de 1970 até 1975, masHeaven and Hell é um grande álbum que não pode faltar na discoteca de um apreciador de classic rock.

Bernardo: Após dois discos com sonoridade dispersa e pouco resolvida, o Sabbath encontrava novamente o caminho do sucesso com Ronnie James Dio nos vocais. Largando parcialmente aquele peso grave e cadenciado que tanto conferia à banda uma atmosfera sombria, Iommi aproveitou a capacidade vocal monstruosa do baixinho para lançar um disco aos moldes do hard/heavy oitentista que vigorava então graças às pauleiras rápidas e melódicas do rock pesado da segunda metade da década de 1970, que inspirou tanto os remanescentes do Sabbath quanto Ozzy em sua carreira solo. Cravou ainda três petardos, provando que poderia, sim, se repaginar e adequar-se às novas tendências: o arrasa quarteirão “Neon Knights”, a épica e mística “Children of the Sea” e a variada faixa-título “Heaven and Hell” formam uma trinca de respeito, acompanhada pelo ofuscado hard rock grooveado de “Lady Evil”, com Geezer Butler apresentando uma de suas melhores linhas de baixo. O resto do álbum não tem o mesmo brilho, mas segura o resultado.

Bruno: Mesmo tendo certeza que este disco figuraria na lista final, confesso que fiquei um pouco surpreso por ele ocupar a primeira posição. É o trabalho que marca o renascimento do Sabbath após dois discos irregulares e a fatídica saída de Ozzy. Há quem diga que a partir de então a banda perdeu sua identidade. Pode até ser, mas negar que Heaven and Hell é um baita registro de heavy metal é pura má vontade. Dio tem um estilo totalmente diferente, mais técnico, mais elaborado, pomposo, como já se via no Rainbow, e é óbvio que o som do Sabbath mudaria por consequência disso, ainda mais por ele ter se envolvido fortemente com o processo de composição. E não é por isso que o velho Sabbath não dá suas caras. O som é mais polido, sem aquela crueza característica, mas ainda temos os onipresentes riffs do mestre Iommi, Geezer destruindo com suas linhas de baixo inacreditáveis e as pancadas de Bill Ward. Um registro que marca a entrada do Sabbath nos anos 1980, mostrando sobrevida após uma fase conturbada.

Davi: Há quem diga que não existe Sabbath sem Ozzy. Discordo! Realmente a fase do madman é única e o grupo acabou adquirindo uma nova sonoridade após sua saída, mas fizeram alguns álbuns fantásticos. Um ótimo exemplo é este Heaven and Hell. Simplesmente perfeito! Não tem uma música ruim. E a performance de Dio é avassaladora, conforme esperado. “Neon Knights”, “Children of the Sea”, “Heaven and Hell” e “Die Young” marcaram minha infância.

Diogo: Não acho que Heaven and Hell consista naquilo que se convencionou chamar “virada de mesa” – como o Deep Purple fez com In Rock (1970) e o The Moody Blues com Days of Future Passed (1967) –, mas o que o Black Sabbath conseguiu através deste álbum é digno de ser rotulado como um verdadeiro renascimento. Vindo de uma sequência de dois discos de menor importância e evidentemente sem muito foco, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward convocaram Ronnie James Dio, um gigante da voz, e com ele conseguiram meter o pé na porta dos anos 1980, adaptando sua sonoridade de maneira nada forçada e ajudando a abrir o caminho para toda uma nova geração que fazia som pesado com muito orgulho, olhando para o passado mas soando com muito frescor. Só não digo que Heaven and Hell é o melhor disco do quarteto porque meu caso de amor com Master of Reality (1971) e sua rude crueza é quase patológico. Afinal de contas, basta dar de cara com a abertura avassaladora via “Neon Knights” para que o sangue passe a correr com mais força e não se acalme até o término de “Lonely Is the Word”, que conta com o mais formidável solo de Iommi. Cantando de maneira muito mais melódica e independente do instrumental do que Ozzy Osbourne, Dio destaca-se o tempo todo como talento nato que é, ajudando a cunhar ainda mais clássicos, caso da épica “Children of the Sea”, da hardeira “Lady Evil” e da veloz e agressiva “Die Young”. A faixa-título, então, é digna de tese de doutorado, com um capítulo inteiro dedicado a seu riff principal, que é a perfeita definição da palavra “majestoso”, ecoando para sempre na cabeça daqueles que são expostos a tal amostra de genialidade. “Wishing Well” e “Walk Away” podem até estar um pouco abaixo das outras seis canções, mas de maneira alguma comprometem a qualidade deste que ocupa com a maior dignidade possível o posto de melhor álbum de 1980 segundo a Consultoria do Rock.

Eudes: Fazer o que, né? Este é um disco que, hoje em dia, a maioria dos fãs do Black Sabbath considera o melhor da banda. Coisas do tempo que faz com que as novas gerações se referenciem nos álbuns que escutaram no princípio de sua formação musical. Não é um mau disco. “Neon Knights”, “Children of the Sea”, “Heaven and Hell” e o hit “Die Young” são ótimos momentos. Mas, não vou mentir, nem arranha a perfeição dos cinco primeiros LPs. Um exagero colocá-lo no top 10 de 1980, imagine só no topo! Mas é o tempo fazendo seu trabalho.

Fernando: A entrada de Dio no Black Sabbath pegou muita gente de surpresa pela enorme diferença de estilos entre ele e Ozzy. Dio também ajudou a modificar o estilo da banda, já que tinha muito mais repertório vocal que o antigo cantor. Se foi para melhor ou não é difícil dizer, mas o resultado foi excelente. O Black Sabbath já era considerado um dinossauro nessa época e isso é um absurdo se pensarmos que eles tinham lançado seu primeiro disco apenas dez anos antes. A banda entrou nos anos 1980 em alta e tinindo. Pena que, com o passar do tempo, a carreira da banda sofreu diversas modificações.

José Leonardo: Na minha opinião, o melhor disco do Black Sabbath sem Ozzy nos vocais. Ozzy foi demitido da banda, deixando para trás seu carisma e sua voz inconfundível. Muitas pessoas pensaram que o Black Sabbath não iria lançar outro álbum, porque Ozzy era quase insubstituível, mas a decisão do resto do grupo foi continuar. O preenchimento da vaga deixada por Ozzy não foi tão fácil assim. Por outro lado, um excelente e técnico vocalista estava procurando uma banda de rock: Ronnie James Dio não concordou com as intenções comerciais para as quais Ritchie Blackmore queria levar seu Rainbow, por isso deixou o grupo. Pronto. Juntou-se a fome com a vontade de comer e temos uma nova e poderosa formação para o Black Sabbath. As letras e o imáginário de Dio casaram bem com os poderosos riffs de Iommi. Heaven and Hell é composto por oito faixas e todas são realmente muito boas. Dio escreveu quase todas as letras e isso também deu à banda uma nova direção. A épica “Children of the Sea” é uma das minhas favoritas, juntamente com a incrível “Die Young”, que é a vitrine para a voz de Dio. Seu desempenho nesta faixa (e em todo o álbum) prova que ele é foi um dos melhores vocalistas de hard/heavy rock que já viveram. Não podemos esquecer da fantástica faixa-título, também épica, que lida com a luta interminável entre o bem e o mal. Outra grande canção é a melódica “Wishing Well”, assim como a rápida e pesada faixa de abertura, “Neon Knights”, e a música final, “Lonely Is the Word”, na qual Iommi desempenha um longo e melódico solo de guitarra. Enfim, um dos melhores “comebacks” de uma banda de rock.

Leonardo: Um dos maiores renascimentos da historia da música pesada. Com a saída de Ozzy e a entrada de Dio, o Black Sabbath refinou seu som, apostou em sonoridades mais épicas e nos brindou com a obra-prima chamada Heaven and Hell. Tudo no disco beira a perfeição, e o desempenho individual dos músicos também é incrível, esbanjando peso e classe. É até difícil escolher destaques, mas a faixa-título, “Children of the Sea” e “Neon Knights” mostram uma banda madura, em sintonia com a efervescente NWOBHM e totalmente relevante.

Mairon: Seria uma injustiça se Heaven and Hell não fosse eleito o melhor disco de 1980. Afinal, este foi o LP que talvez mais marcou uma mudança de formação, transformando um gigante musical em um ser ainda maior. Pesado, hardeiro, denso e inovador, Heaven and Hell evolui por canções marcantes, entre as quais destacam-se a velocidade de “Neon Knights”, o andamento sinistro da faixa-título, os riffs marcantes de “Lonely Is the World” e “Children of the Sea” e a pancadaria de “Die Young”, que tem o melhor solo de guitarra da carreira de Iommi. No ano seguinte, o mesmo time gravou Mob Rules, outro discaço que deverá aparecer entre os melhores de 1981, mas aí deixo os comentários para a próxima edição, encerrando este confirmando que Heaven and Hell é o melhor disco da carreira do Black Sabbath, não somente pela entrada de Ronnie James Dio, mas porque o novo estilo adotado por Iommi, Ward e Butler é perfeito. Comentei um pouco mais sobre ele aqui.

AC/DC – Back in Black – 88 pontos

Alex: Eu gosto só do AC/DC dos anos 1970. Não é fanatismo pela década, é o fato de eu achar que, depois disso, a banda se vendeu e sua sonoridade permaneceu muito parecida até os dias de hoje. Prefiro grupos mais criativos entre um disco e outro (apenas gosto pessoal), mas respeito o AC/DC por sua história dentro do rock e as pessoas que gostam da banda. Sobre Back in Black, vejo-o como um disco que também marcou a música pesada dos anos 1980, mesmo com a morte de Bon Scott e de John Bonham, do Led Zeppelin, entre outras coisas. Ou seja, em uma época meio que trágica para o rock, Back in Black chegou arrebentando tudo.

Bernardo: Porrada que ainda dói. A perda de Bon Scott para a bebida deixou a banda em um clima de “vai ou racha” tão grande que, quando foi, criou o disco que mais vendeu na história do rock, apinhado de hinos cujos riffs viraram uma referência em matéria de guitarra, especialmente por “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long” e a faixa-título, que basta uma audição pra você carregar por toda a vida. Como um todo, é bastante homogêneo e não foge da proposta apresentada desde a abertura, mas em seus melhores momentos é um dos registros definitivos desse tipo de som.

Bruno: Imagine que você tem uma banda de rock sujo e esporrento lá na Austrália, distante dos holofotes. Após alguns anos batalhando, seu grupo, que já tem alguns trabalhos de respeito no currículo, passa a ficar conhecido no resto do mundo e a vender bem. Mas, em uma fatalidade, o vocalista e um dos principais compositores morre. O que você faz? Acaba com tudo e volta ao seu trabalho comum? Bem, o AC/DC chegou a cogitar essa possibilidade, mas resolveu seguir em frente. Buscou um substituto para Bon Scott e se deparou com Brian Johnson, do Geordie. O novo disco veio com nome e capas em homenagem ao falecido amigo. E assim, o AC/DC se tornou ainda maior. Back in Black é o disco de rock pesado mais vendido da história. Particularmente, gosto mais de Highway to Hell (1979) por ser um fã de Bon Scott, mas é só esse fator que o faz superar o disco de 1980. Mais pesado do que nunca e o mais próximo do heavy metal que a banda chegou, o álbum não tem uma faixa ruim sequer, e as letras são pura “poesia”.

Davi: Mais um disco perfeito. Depois da morte de Bon Scott, o grupo dos irmãos Young mostrava que tinha muita lenha para queimar. Não há muito o que dizer de um LP que tem faixas como “Shoot to Thrill”, “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution”, “Back in Black” e “You Shook Me All Night Long”. Excelentes riffs de guitarra e ótimo trabalho vocal de Brian Johnson. Um dos melhores discos da história do heavy metal, na minha opinião.

Diogo: Quem conferiu a edição anterior desta série, que teve Highway to Hell na segunda posição, já sabe minha opinião a respeito do AC/DC: trata-se da maior banda superestimada de todos os tempos. Só que, assim como o citado e Powerage (1978),Back in Black é, sim, um disco acima da média, fazendo muito com os parcos recursos dos quais a banda dispõe. Comentar sobre a substituição bem sucedida do falecido Bon Scott através de Brian Johnson é algo batidíssimo, mas não custa citar a sorte que o grupo teve em encontrar alguém ao mesmo tempo tão bom para o lugar e dono de personalidade muito própria. Ajuda também o fato de algumas das melhores canções do grupo estarem no track list de Back in Black, como minhas prováveis favoritas do álbum, “Hells Bells” (candidata a melhor da banda) e “Shoot to Thrill”. Os outros hits, “You Shook Me All Night Long” e a faixa-título, também dão moral pro disco e ajudam a justificar as vendagens tão grandes, enquanto músicas como “What Do You Do for Money Honey” e “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” são ótimas adições. As restantes, apesar de são serem formidáveis nem nada, também são boas. Não custa lembrar também que a produção, a cargo de Robert “Mutt” Lange, dá um gás todo especial e faz muita, mas muita diferença. Certamente trata-se de um álbum representativo, mas que, por particularidades minhas, não mereceu espaço entre meus dez favoritos no ano. Talvez entre os 30…

Eudes: Uma das maiores besteiras ditas em rodinhas de rock é reclamar de bandas que repetem sempre o mesmo disco. Ora, o que há de errado em repetir bons discos? E é isso que o AC/DC faz em Black in Black, repetir pela sétima vez seus grandes álbuns. Mas, desta vez, com uma coleção de canções irretocável, iguais mas melhores que as que vieram antes. Reunir em um só disco gemas como a faixa-título, “Shoot to Thrill”, “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long”, para arrematar tudo com a inspirada canção manifesto “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution”, não é pra qualquer um. Um dos últimos álbuns de rock para nos lembrar de como se fazia nos clássicos dos anos 1970, dos quais é um produto tardio, mas chegado a tempo!

Fernando: O AC/DC conseguiu transformar uma tragédia em estímulo para fazer seu disco mais famoso e um dos mais vendidos da história. Nunca é demais lembrar disso.Com um tracklist que mais parece uma coletânea, os australianos ressurgiram com um novo vocalista e se tornaram um fenômeno do rock.

José Leonardo: A banda estava trabalhando em um novo álbum quando o vocalista Bon Scott faleceu após uma noite de bebedeira. Após sua morte, o AC/DC não sabia o que fazer, eles não apenas perderam um companheiro de banda, mas também um amigo. Eles consideraram acabar com o grupo, mas, no final, decidiram continuar como AC/DC, e para tanto recrutaram Brian Johnson, vocalista da banda Geordie. O grupo continuou a trabalhar em seu sétimo álbum de estúdio, e uma vez que já tinham músicas suficientes, foram para as Bahamas, onde o gravaram. Oficialmente, Brian escreveu todas as letras, mas pelo menos “Let Me Put My Love Into You” e “Have a Drink on Me” foram escritas por Bon, embora a banda tenha negado isso por um longo tempo. Back in Black foi o grande sucesso internacional da banda e deve ser, provavelmente, o álbum de hard rock mais vendido de todos os tempos. Pessoalmente, penso que Back in Black é fantástico, com ótimas faixas, mas sempre preferi os discos que eles criaram com Bon Scott, como Let There Be Rock (1977), esse sim o melhor álbum da banda para mim. Mas gosto muito de Back in Black, uma coleção de canções fortes. Minhas favoritas são “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution”, a cativante “You Shook Me All Night Long”, e o peso de “Hells Bells” e da faixa-título, ambas clássicas e presentes até hoje nos shows da banda. “Let Me Put My Love Into You” e “What Do You Do for Money Honey” também são duas grandes canções.

Leonardo: Outra banda que renasceu em 1980. Como substituir um frontman carismático como Bon Scott? A escolha por Brian Johnson se mostrou acertadíssima, assim como a manutenção de Robert John “Mutt” Lange para produção do primeiro disco dessa nova fase da banda. Ainda que a capa e o título deixem claro que o grupo se encontrava de luto, o conteúdo de Back in Black era uma festa rock de primeira linha! Com composições soberbas, riffs inesquecíveis e hits como “You Shook Me All Night Long”, “Shoot to Thrill” e a espetacular faixa-título, o disco catapultou a carreira do AC/DC a níveis estratosféricos, e até hoje é uma referência quando se fala em rock ‘n’ roll.

Mairon: Se Heaven and Hell foi uma mudança positiva, Back in Black não deixa de ser um parente próximo. Apesar de gostar muito mais da voz e da interpretação sacana de Bon Scott em relação ao baixinho Brian Johnson, foi ele quem deu a cara que até hoje perdura no AC/DC, mais pesado e hard, concentrando-se em riffs e refrãos grudentíssimos, do que o blues rock de letras sacanas que sobressaía-se nos discos anteriores. Neste álbum em especial, os irmãos Young criaram canções muito inspiradas, destacando a faixa-título, “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution”, o agito de “Shoot to Thrill” e “You Shook Me All Night Long”, e, principalmente, a arrepiante “Hell’s Bells”, disparada a melhor canção do AC/DC com Brian Johson. O disco mais vendido do ano de 1980 não podia ficar de fora da lista final de melhores desse ano, e acabou ficando de fora da minha apenas por questões muito pessoais, já que, hoje em dia, não sou tão aficionado pelo estilo quanto na minha juventude.

Iron Maiden – Iron Maiden (81 pontos)

Alex: Apesar de preferir a donzela com Bruce Dickinson nos vocais, este debut é um grande álbum, que, podemos dizer, inaugurou uma grande fase para o heavy metal, pegando grandes influências de bandas como Wishbone Ash e Thin Lizzy no quesito guitarras duplas. Além disso, traz também um som um pouco sujo, com certa influência do punk. Iron Maiden é muito bom e marcou a chegada da NWOBHM.

Bernardo: Rapaz, quem diria que o Iron Maiden já tenha conseguido soar visceral e espontâneo um dia? Muito se deve à formação da época que circulava Harris e Murray. O estilo mais direto e menos sofisticado dos vocais rasgados de Paul Di’Anno, da guitarra de Dennis Stratton e da bateria de Clive Burr concentrou de forma bruta uma sonoridade enérgica e rasgada que chegava até a lembrar o punk rock em voga na época, que Steve Harris tanto declara detestar, caso de “Prowler”, “Running Free” e “Iron Maiden” – rápidas, agressivas e com refrãos gritados. Há composições mais longas que já atestam o que a banda viria a experimentar – “Remember Tomorrow” e “Phantom of the Opera”, com várias passagens viajando entre velocidade e cadência, peso e melodia, ainda respirando crueza juvenil. Pena que bastaria uma década pra ver o que era novidade pouco a pouco se transformar em repetição aborrecida.

Bruno: Demorei alguns anos para dar maior atenção para a fase Di’Anno do Iron Maiden, mas depois que conheci melhor, não teve mais volta. O disco de estreia da donzela já é meu favorito da banda há certo tempo. Claro que adoro clássicos comoThe Number of the Beast (1982) e Piece of Mind (1983), mas a crueza, a espontaneidade, a velocidade e a combinação de riffs de guitarra, solos rápidos e melódicos e a agressividade do punk rock (por mais que Steve Harris negue) são irresistíveis e me empolgam mais que as canções pomposas e quase operísticas da fase Bruce Dickinson.

Davi: Ótima estreia da donzela de ferro. Quando falam de Maiden, os primeiros nomes que surgem na memória são os de Steve Harris e Bruce Dickinson, mas não tem como desmerecer a fase Paul Di’Anno. Os dois trabalhos que realizou ao lado do grupo britânico são discos simplesmente essenciais. Sonoridade crua e contagiante com verdadeiros clássicos como “Remember Tomorrow”, “Running Free”, “Iron Maiden” e “Phantom of the Opera”. Clássico!

Diogo: Por mais que o período verdadeiramente glorioso do Iron Maiden tenha sido vivenciado com o vocalista Bruce Dickinson, a partir do magnífico The Number of the Beast, desde sempre tenho apreço especialíssimo pelos dois primeiros discos da banda, que exalam garra e audácia como nenhuma outra obra feita posteriormente. Meu preferido do grupo é Killers (1981), mas Iron Maiden fica pouco atrás. Muito desse déficit decorre de sua péssima produção, criminosamente executada por Will Malone. Felizmente, isso não chegou a comprometer demais o poder de fogo de obras máximas como “Prowler”, minha favorita do álbum, que me cativou desde a primeira vez que ouvi seus riffs iniciais, e “Phantom of the Opera”, mostrando que o Iron Maiden, especialmente o baixista e líder Steve Harris, bebiam das melhores fontes que o hard e o prog setentista ofereciam. Outro destaque de respeito é “Remember Tomorrow”, que se inicia como uma balada mas revela ser uma canção densa, mais rica, apontando o futuro próximo do quinteto. Normalmente pouco lembrada, “Strange World” é uma rara balada verdadeira do grupo e faz bonito em meio a um tracklist que ainda traz diversas “queridinhas” dos fãs, caso da instrumental “Transylvania” e da crua “Charlotte the Harlot”, além da canção que dá nome à banda. Ao contrário de muitos, não tenho predileção pelo primeiro single da banda, “Running Free”, um pouco simplória demais. Adiciono ainda: por melhor que seja, a voz de Dickinson NUNCA combinará tão bem com as músicas deste álbum (nem de Killers) quanto a do falastrão Paul Di’Anno.

Eudes: O Iron Maiden é daquelas bandas que fizeram o melhor álbum já na primeira tentativa. Aqui se respira ainda, em várias faixas, a saudável releitura heavy do progressivo setentista e, o melhor, através de faixas inspiradas, com interpretações intensas e uma divertida diversificação entre elas. O Iron era bem mais legal nesses primeiros discos, em que não tinha ainda cristalizado o “know-how Iron Maiden” e derivavam em várias direções. “Remember Tomorrow”, “Phantom of the Opera”, “Transylvania” e “Charlotte the Harlot” já seriam suficientes para inscrever a banda na história do velho rock.

Fernando: Steve Harris reclama até hoje da produção e da gravação desse disco. Não sei o motivo de ele não relançá-lo do jeito que ele diz que queria que fosse. Independente disso, o álbum colocou a banda em evidência e como líderes do movimento que se habitou ser chamado de NWOBHM. Muitas das bandas da época, mesmo sendo contemporâneas, usavam o próprio Iron Maiden como parâmetro. Músicas clássicas que foram sendo moldadas por anos finalmente foram registradas. O estilo único que Steve Harris criou mudaria os rumos do heavy metal na década de 1980.

José Leonardo: O Iron Maiden é a minha banda de heavy metal preferida. E este excelente disco é um debut perfeito para um dos melhores grupos desse estilo. Desde 1976, o Iron Maiden estava tocando em diferentes bares e outros locais pequenos em Londres com diferentes formações. Seus shows eram sempre enérgicos e o pequeno grupo de fãs foi crescendo de concerto em concerto. Seu EP de estreia, The Soundhouse Tapes, lançado em 1979, foi um sucesso, e cada exemplar foi vendido dentro de pouco tempo, tornando o Iron Maiden famoso. O grupo tornou-se o mais importante de todo o movimento NWOBHM, que foi um fenômeno underground até 1980. A banda teve, nesse ano, finalmente um line-up constante após várias mudanças de formação durante os anos anteriores. Com Dave Murray e Dennis Stratton nas guitarras, Clive Burr na bateria, Paul Di’Anno no vocal e Steve Harris, baixista, líder, principal compositor e único membro constante de 1976 até hoje. O disco permanece sendo um dos mais importantes do gênero, um dos melhores da banda e responsável por mudar o mundo do heavy metal para sempre. O álbum é áspero e agressivo. A mistura entre os riffs de guitarra e a atitude e a voz punk de Paul Di’Anno é algo único. A interação entre Dave Murray e Dennis Stratton é perfeita em cada música. Minhas favoritas são “Remember Tomorrow”, o hino “Running Free”, a lenta “Strange World”, a abertura, “Prowler”, e a instrumental “Transylvania”. Mas o ponto alto é a épica “Phantom of the Opera”, que até hoje é uma das minha favoritas da banda. Iron Maiden está no meu top 5 dos álbuns do grupo.

Leonardo: Somando as melodias dos gigantes do hard rock setentista com a agressividade e a atitude das bandas punk do fim da mesma década, a New Wave of British Heavy Metal pavimentou o caminho do que seria o heavy metal nos anos 1980. De todos os discos lançados no surgimento desse movimento, poucos são tão representativos quanto o primeiro do Iron Maiden. Comparando-o com o que era feito até então, tudo parecia ultrapassado. Os riffs eram energéticos, os andamentos rápidos, os vocais agressivos. Tudo isso mantendo as melodias memoráveis, que recheavam composições inesquecíveis, como “Prowler”, “Phantom of the Opera” e “Remember Tomorrow”. Para completar, a arte gráfica soberba incitava a curiosidade de qualquer um que visse o disco em uma vitrine.

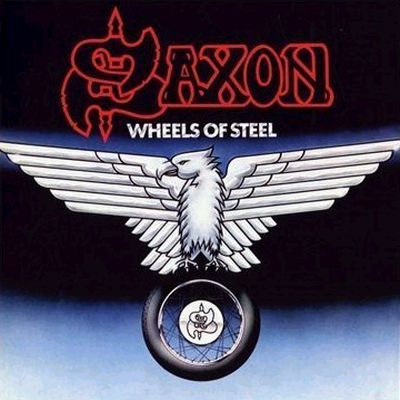

Mairon: A estreia do quinteto inglês é um disco muito bom, que esteve na minha lista de melhores de 1980 durante algum tempo, mas perdeu espaço para a simplicidade deSecos e Molhados e a emoção de Super Trouper (Abba) aos 48 do segundo tempo. Porém, sua presença na lista final de 1980 é justa, já que o álbum é uma peça fundamental para a qualificação e consolidação da NWOBHM. Canções como “Transylvania”, “Charlotte the Harlot” e a faixa-título viraram clássicos obrigatórios nas apresentações do Maiden, destacando o baixo de Steve Harris e as linhas envolventes das guitarras de Dennis Stratton e Dave Murray, inclusive depois com o endeusado Bruce Dickinson nos vocais. Porém, é o vocalista original, Paul Di’Anno, quem consegue me arrepiar nas canções citadas e nas perfeitas “Prowler”, “Phantom of the Opera” e “Remember Tomorrow”, essa de uma lindeza inquestionável. Ainda temos “Running Free”, o primeiro grande sucesso dos britânicos, e a desconhecida “Strange World”, injustamente afastada das apresentações do Iron Maiden depois da saída de Di’Anno e uma das melhores canções da carreira dos ingleses. Para meu gosto, os álbuns do Saxon desse ano (Wheels of Steel e Strong Arm of the Law) são mais coesos e interessantes quando se fala de NWOBHM, e é uma pena nenhum deles estar na lista final, mas já que Iron Maiden é o escolhido para representar o estilo, concluo dizendo que ouvi-lo do início ao fim é uma tarefa que sempre acaba sendo feita com prazer.

Rush – Permanent Waves (71 pontos)

Alex: Outro grande disco dos anos 1980, de um gigante power trio que não dá para se definir em um gênero específico. Permanent Waves marcou um pouco a mudança na sonoridade da banda, que no final dos anos 1970 passeou bastante pelo rock progressivo, apesar de ser considerada uma formação de hard rock. Ainda vejo este disco como uma mistura dos dois gêneros. Considero ele e Moving Pictures (1981) os dois últimos grandes álbuns do Rush. Da fase dos anos 1980, considerada “fase teclado”, não gosto, e dos anos 1990 para cá até fizeram coisas boas. Grande disco que marcou a vida de quem tem mais de 30 anos.

Bernardo: O toque moderno de hard rock salvou o Rush da decadência do progressivo e o fez caminhar além – Permanent Waves é um exemplo vivo e vibrante disso, vide a música de abertura, primeira lançada no ano de 1980, “The Spirit of Radio”, com uma introdução que marcou época e com uma levada pra lá de digna. Com vários momentos que traziam tanto o peso das guitarras quanto os sintetizadores que viraram tendência graças ao krautrock e a new wave, vide outras canções do disco, como “Jacob’s Ladder” e o multifacetado encerramento de nove minutos, “Natural Science”. Interessantíssimo disco da única banda de progressivo que conseguiu manter-se unida e interessante.

Bruno: Após o megalomaníaco Hemispheres (1978), o Rush entrou nos anos 1980 de cabeça erguida e mostrou que, ao contrário da maioria dos grupos do gênero, conseguia abrir seu leque de influências, antenar-se para o que estava acontecendo e se adaptar ao cenário musical contemporâneo, ao mesmo tempo que mantinha suas características marcantes e sua identidade. Permanent Waves continuou mostrando o lado virtuoso do trio, misturando um caldeirão de estilos. A banda traz riffs pesados, pop, pós-punk, reggae, progressivo e rock alternativo. Uma das fortes influências é o The Police. Os próprios músicos declararam que, na época, era um dos grupos que mais ouviam. É difícil destacar uma das seis faixas, pois o nível mantém-se por todo o tracklist, mas minhas preferidas são a bonita “Entre Nous”, a multifacetada e classicíssima “The Spirit of Radio” e “Freewill”, em que o letrista/baterista Neil Peart assume cada vez mais sua filosofia individualista, agora de maneira escancarada e mais pessoal, e não através de metáforas, como em “The Trees” (Hemispheres) e em toda a temática de 2112 (1976).

Davi: Neste disco, o power trio marcou uma mudança. Abandonou aquelas músicas de 20 minutos, como ocorreu em Caress of Steel (1975) e 2112, por exemplo, e apostou em uma sonoridade um pouco mais polida (embora ainda longe de ser considerado banda de FM, é verdade). Chegaria à perfeição, na minha opinião, com seu álbum seguinte (Moving Pictures). De todo modo, Permanent Waves não fica muito atrás. A faixa de abertura, “The Spirit of Radio”, é clássico absoluto. Outra que merece destaque é a belíssima “Freewill”. Grande disco.

Diogo: Meu álbum favorito do Rush é o antecessor, o complexo e rebuscadoHemispheres. Em função disso, é claro que Permanent Waves e sua guinada rumo a uma sonoridade mais acessível e alinhada com novidades da época soa como uma decepção, certo? Errado! O trio canadense soube evoluir como poucas formações egressas dos anos 1970 e adaptou sua musicalidade sem sacrificar a integridade, colocando em disco uma sequência de faixas criativas, que mostram um grupo que não estava parado no tempo, pois seguia consumindo música ao invés de eternamente buscar referências em ídolos do passado. A maior mostra disso é a variada “The Spirit of Radio”, um clássico maiúsculo em uma carreira repleta de canções marcantes. “Freewil”, com sua letra merecedora de minha simpatia, é outra música a seguir esse caminho, demonstrando um acento pop talvez não exibido pelo Rush até então. “Entre Nous” também é digna de destaque, assim como a exuberante “Natural Science”, que pode satisfazer aqueles que preferem o Rush de lançamentos anteriores.Permanent Waves não entrou em minha lista particular, mas chegou a rondá-la.

Eudes: Outro disco do Rush, né? Fazer o que, se a banda é detentora da maior e mais fiel torcida do rock? Mesmo em um álbum em que tentam se abrir para o rock radiofônico, se aproximando até do reggae, o Rush segue sendo o Rush e não sei ainda se isso é um elogio ou não.

Fernando: Mantendo uma incrível regularidade que começou em 2112 (1976), o Rush nos deu mais um discaço. O que dizer da introdução de “The Spirit of Radio”, que tem até um reggaezinho no meio? E o mais espantoso é pensar que eles iriam conseguir se superar no álbum seguinte.

José Leonardo: Gosto do Rush, mas não escolhi este disco para figurar nesta lista. Prefiro o material setentista da banda. Os discos anteriores 2112, A Farewel to Kings(1977) e Hemispheres são bem melhores que este álbum em questão, e o disco seguinte, Moving Pictures (1981), também é melhor. Não que seja um álbum ruim, muito pelo contrário, “Jacob’s Ladder” e “Natural Science” são as melhores, enquanto “Freewill” e “The Spirit of Radio” são muito boas. O restante das canções não diz muito para mim.

Leonardo: Fantástico disco do trio canadense, que começava a incorporar influências contemporâneas, como o reggae, à sua sonoridade clássica, sem perder um pingo de sua identidade. Impossível não citar as acessíveis “The Spirit of Radio” e “Freewill”, que levaram o som do grupo além dos círculos prog e hard rock, e a épica “Natural Science”, que encerra o disco.

Mairon: Depois de terem mostrado ao mundo que no rock progressivo quem mandava era o trio Alex Lifeson, Geddy Lee e Neil Peart, após o incrível Hemispheres, os três seres extraterrestres começaram a digerir seu sucesso e puxaram o freio de mão nas composições. Afastando-se das longas suítes que os consagraram a partir de 1976, como a maravilhosa “2112”, o trio concentrou-se em temas mais pessoais, que acabaram gerando canções mais curtas, e, por que não, populares. “The Spirit of Radio” é um ótimo exemplo dessa nova fase dos canadenses, sendo que a canção inclusive tornou-se tema de abertura de um famoso jornal televisivo do Rio Grande do Sul, assim como “Freewill”, um dos grandes clássicos da carreira da banda. “Entre Nous” e “Different Strings” soam perdidas entre a genialidade pop das duas citadas anteriormente e a genialidade prog das outras duas canções que fecham o álbum, as mini-suítes “Jacob’s Ladder” e “Natural Science”, ambas dignas representantes do rock progressivo que levou o Rush ao mundo, com suas variações absurdamente desumanas e uma performance sobrenatural de todos os três músicos. Pode não ser o favorito dos fãs e tampouco ter a profundidade de 2112, Caress of Steel ou Hemispheres, mas, além de ser muito bom, Permanent Waves foi o penúltimo grande passo que o Rush deu entre os gigantes da música (o último veio no ano seguinte, com o aclamado Moving Pictures). Somente na década de 1990 voltaria a ter o Rush como uma potência musical, mas, ainda assim, vivendo às custas de seu passado glorioso, do qual Permanent Waves é uma de suas brilhantes invenções.

Ozzy Osbourne – Blizzard of Ozz (46 pontos)

Alex: Após sair do Sabbath, Ozzy Osbourne se enfiou em um apartamento e se afundou no álcool e nas drogas totalmente desiludido da vida e do cenário do rock. Entretanto, foi salvo por Sharon Arden, filha de Don Arden (um dos empresários do Sabbath), que despertou Ozzy para uma carreira solo. Formaram um grande time para gravar seu primeiro disco: o baterista Lee Kerslake (ex-Uriah Heep), o baixista Bob Daisley (ex-Rainbow), o tecladista Don Airey (atual Deep Purple) e um jovem guitarrista chamado Randy Rhoads (ex-Quiet Riot). Da mesma forma que Dio marcou a mudança na sonoridade do Sabbath, Blizzard of Ozz veio com um Ozzy diferente do que era na sua antiga banda, marcando também o heavy metal do começo dos anos 1980 e contando com grandes baladas, como “Goodbye to Romance” e a lendária “Mr. Crowley”. Obrigatório em qualquer discoteca.

Bernardo: Enquanto Tony Iommi deu a sorte de encontrar Dio para fazer a linha de frente do Black Sabbath, Ozzy deu a sorte de encontrar o fenômeno Randy Rhoads para as guitarras da sua banda solo. E o primeiro disco, junto com outros álbuns que também entraram nesse top – British Steel, Heaven and Hell e Iron Maiden –, serviu para definir a sonoridade do rock pesado de uma época, lançando paradigmas ainda seguidos até os dias de hoje. O hino do disco, “Crazy Train”, mostra toda a velocidade, energia e criatividade de Rhoads – criando aquele rock pesado e direto que Ozzy tanto queria nos últimos tempos de Sabbath e que eram preteridos pelas viagens psicodélicas e jazzísticas de Iommi. De quebra, ainda homenageia Bon Scott com outro empolgante clássico, “Suicide Solution”, e temos uma das grandes linhas de teclado da década: Don Airey cunhando a enigmática e sombria melodia de “Mr. Crowley”. O resto do álbum é bem homogêneo e não chega a ter o mesmo destaque dessas três canções, mas os alicerces estavam lançados, de forma firme, e Ozzy não apenas rivalizaria com sua ex-banda, mas com o tempo tornaria-se maior e mais popular que a mesma. No geral, contudo, Heaven and Hell e Blizzard of Ozz são bem equilibrados.

Bruno: Existem discos que, por serem unânimes entre os críticos ou conterem uma grande quantidade de hits, acabam sendo alavancados a um status de “clássico indiscutível” ou “intocável”. O álbum de estreia da carreira solo de Ozzy se encaixa nessa categoria, mais pelo segundo motivo. Obviamente é um disco impactante. Além de marcar o retorno de um dos maiores frontmen do rock à ativa, também mostrou ao mundo um dos mais talentosos guitarristas de todos os tempos, o jovem Randy Rhoads. É claro que não dá pra criticar um álbum que traz “Crazy Train”, “Mr. Crowley” e a lindíssima “Goodbye to Romance”, com uma performance inacreditável de Rhoads, e três solos de guitarra que figuram facilmente entre os maiores do instrumento. Porém, além desses três “hits”, o que mais o disco nos entrega? Particularmente, nada além dessa trinca me atrai. A abertura “I Don’t Know” e o interlúdio instrumental “Dee” até são interessantes, mas as demais faixas não passam de fillers. Não consigo simpatizar com os hards “No Bone Movies”, “Revelation (Mother Earth)” e “Steal Away (the Night)”, que parecem destoar das faixas mais marcantes. Além disso, a produção é bem ruim, soando abafada e prejudicando o baixo e a bateria. O disco chegou a figurar em minha lista pessoal, mas acabou sendo cortado por acreditar que houve lançamentos bem mais interessantes e de qualidade superior a Blizzard Of Ozz, além de Ozzy ter discos mais merecedores do posto nos anos seguintes.

Davi: Ótima estreia solo de Ozzy. Sem dúvidas, 1980 foi um grande ano para o heavy metal. Outro disco que considero perfeito. Não tem uma música que deixaria de fora. Isso sem contar o trabalho de guitarra extremamente criativo do saudoso Randy Rhoads. Fico me perguntando se o heavy metal não teria tomado um rumo diferente caso caras como ele ainda estivessem vivos.

Diogo: Blizzard of Ozz é daqueles discos que eu costumo dizer responsáveis pela minha formação musical. Afinal, são quase incontáveis as vezes em que, durante a adolescência, ouvi músicas como “Crazy Train”, “Mr. Crowley” e “Goodbye to Romance”, marcantes pelo resto de minha vida. Em uma época em que conhecia ao mesmo tempo Ozzy no Black Sabbath e em carreira solo, a diferença para mim já era evidente, muito devido ao estilo mais melódico de diversas composições mas também ao fato de que, ao lado de Ozzy em sua empreitada própria, uma banda competentíssima dava vida a essas canções. Elogiar a capacidade e o estilo próprio de Randy Rhoads hoje em dia até soa repetitivo, por isso também ressalto o trabalho do baterista Lee Kerslake e, principalmente, do baixista Bob Daisley, que além de ser um de meus favoritos no instrumento, escrevia as letras e é responsável por muito mais do que alguns sequer desconfiam. As citadas “Crazy Train” e “Mr. Crowley”, com seus riffs e solos sobrenaturalmente marcantes, são mesmo os maiores destaques, mas “I Don’t Know” e, principalmente, “Suicide Solution”, também merecem estar eternizadas no rol das grandes criações de Ozzy. Na verdade, a única faixa que não me agrada tanto é a engraçadinha “No Bone Movies”, pois “Revelation (Mother Earth)” e “Steal Away (the Night)”, que funciona ainda melhor ao vivo, também são muito boas amostras do poder do disco. A briga mais difícil mesmo é definir qual é o melhor álbum de Ozzy: Blizzard of Ozz ou seu sucessor, Diary of a Madman (1981). Quem sabe na próxima edição da série dou meu veredito.

Eudes: Enquanto o Black Sabbath, agora convertido em “metal moderno e rápido”, continuava levando o capeta a sério, Ozzy mostrava quem era o verdadeiro espírito da banda e encarava o capiroto como se deve, na forma de comédia. Ozzy amadureceu ao ponto de rir de si mesmo e das esquisitices satanistas que lhe deram fama. A capa já é um manifesto de bom humor adequado ao gênero terrir que o cantor adotou. Se não bastasse fazer um disco para animar boas festas de rock, o velho bebum nos dá de bandeja “Crazy Train” e “Mr. Crowley”, além das palhetadas do ótimo guitarrista Randy Rhoads. Não é o disco de Ozzy que inscreveria neste escrutínio, mas gostei de vê-lo aqui.

Fernando: Enquanto o Black Sabbath gravava um excelente disco, Ozzy não ficava atrás e, com a ajuda do genial Randy Rhoads, retomava uma carreira que parecia que tinha se tornado em pó, literalmente.

José Leonardo: Depois de deixar o Black Sabbath e passar uma temporada imerso em drogas e álcool, Ozzy foi salvo pela filha do empresário de sua antiga banda, Sharon Arden (que viria a se tornar sua esposa), que estendeu-lhe a mão e ajudou-lhe a iniciar uma nova banda. O trunfo para a primeira gravação solo de Ozzy foi o virtuoso guitarrista Randy Roads, um exímio músico. E é o trabalho de Rhoads que realmente impulsiona este álbum. Seus solos em “Mr. Crowley” e “Crazy Train” são incendiários, e os riffs, embora não sejam da classe de Tony Iommi, funcionam bem. “Goodbye to Romance” é uma excelente balada e um dos destaques do disco. “Dee” é uma peça instrumental agradável. As citadas “Crazy Train” e “Mr. Crowley” estão entre as melhores coisas já gravadas por Ozzy. O que arrasta o álbum um pouco para baixo é o fato de não ter complexidade. A maioria das canções são simples e seguem uma fórmula segura. Embora não seja tão poderoso quanto o primeiro disco do Black Sabbath sem a sua participação, lançado no mesmo ano, ainda é um álbum de qualidade.

Leonardo: Trinta e nove minutos. Nesse curtíssimo tempo, a duração do disco de estreia da carreira solo de Ozzy Osbourne, um novo gênio da guitarra se consagrou: Randy Rhoads. Mais do que o próprio “dono” do álbum, o jovem californiano, que tinha 23 anos quando o álbum foi lançado, é o principal destaque de Blizzard of Ozz. Suas composições, seus riffs e, principalmente, seus solos de guitarra, eram espetaculares e assombrosos ao mesmo tempo. Ainda que a segunda metade do disco não seja tão impressionante quanto a primeira, é impossível não se surpreender e até se emocionar com músicas como “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. Pena que, apenas um disco depois, seu talento nos seria tomado em um acidente aéreo.

Mairon: Como poderia Ozzy Osbourne sobreviver longe do Black Sabbath, mergulhado em drogas e sem ter um guitarrista criativo como Tony Iommi ao seu lado? A resposta foi dada pelo próprio Ozzy ao retirar do Quiet Riot o talentosíssimo Randy Rhoads e mostrá-lo ao mundo neste incrível álbum de estreia de sua banda solo. Blizzard of Ozz é uma aula de heavy metal oitentista, repleto de canções que marcaram (e ainda marcam) época. O lado A possui quatro hinos absurdamente impactantes (“Suicide Solution”, “Crazy Train”, “I Don’t Know” e a baladona “Goodbye to Romance”), além da apresentação individual de Rhoads em “Dee”. Na abertura do lado B, a canção mais linda da carreira solo de Ozzy, “Mr. Crowley”, cujo solo de guitarra está facilmente entre os principais de todos os tempos, junto ao de “Stairway to Heaven” (Led Zeppelin), “Free Bird” (Lynyrd Skynyrd), “Hotel California” (Eagles) e “Hey Frederick” (Jefferson Airplane). “No Bone Movies”, “Revelation (Mother Earth)” e “Steal Away (The Night)” complementam Blizzard of Ozz, fazendo deste um disco obrigatório para todo headbanger. Somente por “Mr. Crowley”, já entendo sua inclusão entre os dez mais, e confesso que ele peleou bastante para entrar na minha lista final, só que acabei optando por discos que realmente têm me marcado mais nos últimos anos do que álbuns como este, que foram minha alegria quando na mocidade inconsequente.

Yes – Drama (43 pontos)

Alex: O Yes é uma banda que considero ser pilar do rock progressivo com sua grande obra Close to the Edge (1972). Muita gente não gosta do Drama por causa da saída de Jon Anderson, porém acho que Trevor Horn não ficou devendo em nada para Jon. Inclusive há um fato engraçado: quando este álbum foi lançado, a mãe de Jon ouviu-o e perguntou para Jon se havia voltado para o Yes sem avisar. A sonoridade deste disco não fica devendo em nada para as grandes obras do Yes, principalmente “Machine Messiah”, que tem uma introdução bem pesada, mas depois mostra o Yes que todos nós conhecemos. Drama é um disco muito bom, e depois prefiro não comentar!

Bernardo: Sem Jon Anderson, o Yes era um zumbi se arrastando de maneira lamentável. Com o perdão da cretinice, mas este disco é realmente um drama de se ouvir. Colocá-lo em uma lista de melhores é bizarro, pra não dizer hilário.

Bruno: Reproduzo meu comentário feito na edição da seção “War Room” dedicada ao mesmo disco há alguns meses: “Sempre compro briga com quem diz que os anos 1980 foram a década perdida da música. Todos os períodos têm discos maravilhosos e discos abomináveis. Mas este aqui está mais pro caso do segundo. É impressionante como uma grande quantidade de bandas que reinaram nos anos 1970 se perderam completamente na década seguinte. O progressivo era praticamente um suicídio mercadológico, e por isso os grupos do gênero tentaram adaptar sua sonoridade, criando uma música pasteurizada e insípida. Drama é um bom representante dessa fase. Uma banda formada por bons músicos, com talento desperdiçado em algo que eles não dominavam. Se podemos destacar alguma coisa aqui, sem dúvida é a performance dos veteranos Chris Squire e Steve Howe”.

Davi: A banda tinha um enorme desafio pela frente. Jon Anderson e Rick Wakeman estavam fora do grupo. E, para piorar, seus últimos trabalhos não haviam tido o destaque que imaginavam. Enxergaram em Trevor Horn e Geoff Downes a possibilidade de dar um passo adiante. Não no quesito técnico (sem querer desmerecer Downes, mas Wakeman dá um pau nele), mas no sentido de inovação. Queriam buscar novos elementos para seu som e deu certo. Sem descaracterizar a sonoridade do grupo, trouxeram alguns elementos da new wave (muito sentido no teclado de Downes), em um LP muito bem elaborado. Há quem diga que é o ultimo grande álbum do Yes. Discordo. Eu adoro o tão odiado 90125 (1983), por exemplo (podem atirar as pedras). Mas em um ponto eu concordo, os fãs não devem passar batido por este trabalho pela ausência de Anderson e Wakeman. Audição obrigatória.

Diogo: Eu sei, tem muita gente que já deve estar cansada de ver tanto Yes nesta série. Não é sem motivo: de Fragile (1971) em diante, apenas Tormato (1978) não deu as caras por aqui. A verdade é que a banda tem fãs fiéis entre nossos colaboradores e, inclusive, eu também gosto muito do grupo. Tanto que, apesar de ver novamente um disco do quinteto por aqui, não consigo enxergar nenhum absurdo nisso, pois Drama, ao contrário do que muitos afirmam, é uma bela obra, destacando as performances de Steve Howe e Chris Squire, que desfilam técnica em meio a várias composições empolgantes, especialmente “Machine Messiah”, cuja introdução soa mais prog metal do que muita formação hoje em dia rotulada como tal. Os novatos Trevor Horn e Geoff Downes adicionam um interessante tempero new wave ao álbum que, por mais estranho que pareça, combinou com a “descida de mão” protagonizada por Howe e Squire, como em “Does It Really Happen?”. “Into the Lens”, composição original da dupla Horn/Downes para sua própria banda, o The Buggles, não soa deslocada, na verdade dividindo atenções com “Machine Messiah” e incluindo algumas sessões de cavalice com poucos paralelos na carreira da banda. “Tempus Fugit” é outra que faz bonito. Tivesse sido lançado um ano antes, talvez Drama tivesse dado as caras em minha lista particular, mas em 1980 a concorrência foi muito grande.

Eudes: Não há nada de errado no Yes tentar soar mais heavy, no espírito da década que vinha. Problema é fazer isso por meio de instrumentação baseada naqueles timbres de teclado sem personalidade e no som de bateria que seriam marca dos anos que se seguiriam, mas acima de tudo através de composições que, na melhor hipótese, são esquecíveis. Melhor ficar por aqui.

Fernando: Apesar de ser lugar comum, é inevitável o trocadilho com o nome do disco: é realmente um drama ouvir este álbum. Sempre penso duas coisas sobre ele. Primeiro: pelo menos é melhor que Tormato; segundo: “Machine Messiah” merecia estar em algum disco clássico da banda.

José Leonardo: O quê? Yes sem Jon Anderson e Rick Wakeman? Os caras do The Buggles (leia-se “Video Killed the Radio Star”) são seus substitutos? Que coisa mais bizarra! Verdade! Mas não é que ficou bom? Surpreendentemente, a dupla se saiu muito bem. Downes parecia possuir um de cada teclado disponíveis por volta de 1979 e sabia como usá-los. Horn, embora certamente não seja Jon Anderson, tem um timbre vocal agradável e se encaixa na música também. Howe e Squire são o verdadeiro show neste caso. O som está mais direto. Sem os temas conceituais e viajantes de Anderson e as inclinações clássicas de Wakeman, os dois ficaram livres para preencher o álbum com seus riffs de guitarra e baixo. “Machine Messiah” e “Tempus Fugit” são provavelmente os melhores exemplos, com ambos dando o melhor de si. O restante das músicas também é de qualidade, principalmente “Into the Lens”, com Howe e suas guitarras, e “Does It Really Happen?”, destacando o baixo de Squire. Como resultado, o álbum é atípico para o Yes, mas tem muita qualidade e é bem tocado. Depois de algumas turnês a banda encerrou suas atividades, sendo que Howe e Downes formariam o supergrupo Asia (minha primeira decepção roqueira), Horn se tornaria produtor, enquanto Squire e Alan White lançariam um single (“Run With the Fox”) e depois tentariam formar um novo grupo com Jimmy Page (XYZ) que não deu em nada. A próxima empreitada da dupla foi criar uma banda chamada Cinema que viria a se tornar mais uma encarnação do Yes.

Leonardo: Mais pesado que os discos anteriores de Yes, com uma influência forte do hard rock setentista. Ainda assim, a audição do álbum inteiro é um pouco cansativa.

Mairon: Confesso que não me surpreende a entrada de Drama na lista de melhores de 1980. Há algum tempo, estas listas vêm demonstrado que discos injustiçados e questionados de grandes nomes da música merecem a atenção dos consultores, vide Their Satanic Majesties Request (The Rolling Stones, 1967), Come Taste the Band (Deep Purple, 1975), Never Say Die! (Black Sabbath, 1978) e, mais recentemente, Dynasty (Kiss, 1979). Drama é mais um a entrar para esse grupo. Muitos julgam o álbum por conta da ausência do vocalista Jon Anderson, para muitos o responsável pelo som do Yes, só que a entrada da dupla do The Buggles (Trevor Horn nos vocais e Geoff Downes nos teclados) trouxe uma nova cara para o Yes, afastada do rock progressivo da década de 1970 e próxima ao pop sintetizado dos anos 1980. Culpa essencialmente da dupla? De forma alguma. A qualidade caiu? Não, de jeito nenhum. O que o Yes-Buggles (complementando a dupla estão Steve Howe nas guitarras, Cris Squire no baixo e Alan White na bateria) faz no álbum é criar um novo estilo, unindo as virtudes intrincadas do progressivo com as linhas dançantes do synth pop, parindo pérolas sensacionais batizadas de “Machine Messiah”, uma das melhores canções da carreira do Yes, “Into the Lens”, joia com mais de oito minutos aproveitada de uma canção do Buggles, “I Am a Camera”, e “Tempus Fugit”, com destaque para a performance de Squire, que, aliás, talvez faça em Drama sua melhor apresentação não somente no baixo, mas como vocalista, com sua voz casando muito bem com a de Horn. Ainda temos a vinheta “White Car” e a balada “Run Through the Light”, complementos questionáveis ao álbum. Quando você está embriagado pela sonoridade das demais canções, porém, estas passam amenamente por sua mente, deixando uma sensação prazerosa e agradável. A turnê de promoção do álbum trouxe problemas com os fãs, que não aceitaram as performances pouco convincentes de Horn para as consagradas canções da fase Anderson, fato que levou ao fim do Yes em 1981, voltando somente em 1983, comandados por um novo líder, Trevor Rabin, criando uma fase totalmente fora dos ideais progressivos que um fã do Yes possa admitir, os quais haviam começado a serem extintos em Drama, que inclusive foi tema de uma edição da série “War Room” no site. Hoje já não ouço tanto, mas continua sendo um dos belos discos que o Yes registrou, constituindo uma digna despedida da maior banda de rock progressivo da história.

Judas Priest – British Steel (40 pontos)

Alex: Este talvez seja o melhor disco do Judas Priest. Afinal, que bom apreciador de rock não se empolga ao ouvir o refrão de “Breaking the Law”? Pois é, foi outro álbum que marcou o heavy metal e também um pouco a mudança na sonoridade da banda, que queria deixar aquela dos anos 1970. Algumas bandas fizeram bobeira ao tomar essa decisão, mas não foi o caso do Judas, que veio com esta grande obra.

Bernardo: A banda de Halford no auge da acessibilidade – o fato de clássicos divertidíssimos dos anos 1980, como “Breaking the Law” e “Living After Midnight”, estarem no tracklist não me deixa mentir. British Steel é praticamente o disco síntese do Judas nos anos 1980, aprimorando o som que eles vinham desenvolvendo nos anos 1970 de forma clara e objetiva. Praticamente todos os clichês do hard/heavy da época estão aqui – acrescido de músicas como a dupla de abertura “Rapid Fire” e “Metal Gods”. Este disco é praticamente um chamado à diversão inconsequente e descompromissada.

Bruno: Como já disse nas edições anteriores: o Judas Priest nunca me cativou. Só fui conhecer a fundo o trabalho da banda depois de ter escutado muita coisa do gênero. E como eles são pioneiros, foram copiados à exaustão, não tive grande impacto ao ouvir melhor o trabalho dos ingleses. Gosto bastante de algumas coisas do anos 1970, que, sem dúvida, representam um marco para a música pesada e considero os primeiros registros do gênero a eliminarem completamente a influência de blues, dando ênfase a distorção, solos, riffs, vocais mais empostados e melodias. Da fase oitentista, pouquíssimos trabalhos me agradam e considero British Steel superestimadíssimo. É a banda tentando se alinhar ao hard festivo do Van Halen e à NWOBHM. Já tentei inúmeras vezes, mas não dá. Ainda fico com os primeiro anos do grupo de Birmingham.

Davi: Álbum de cabeceira para qualquer amante de heavy metal que se preze. Os caras mantiveram o (altíssimo) nível atingido em Stained Class (1978) e Killing Machine (1978) e nos entregaram mais um disco clássico repleto de verdadeiros hinos, como “Metal Gods”, “Breaking the Law” e “Living After Midnight”. Essencial!

Diogo: Sempre deixo bem claro que meus discos favoritos do Judas Priest foram lançados nos anos 1970, mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que tenho menor afeição por suas grande obras editadas posteriormente. British Steel, inclusive, tem a seu favor o fato de ser um dos mais definitivos álbuns da história do heavy metal, cristalizando uma sonoridade mais direta, de pouca conexão com as origens no blues, que ajudou a indicar o caminho para muitos outros artistas. O estilo mais reto e simples deu muito certo e o grupo alcançou sucesso internacional ainda maior, pavimentando de vez um caminho que já estava sendo construído e abrindo passagem para uma década gloriosa, de grandes turnês e vendagens expressivas. O motivo para isso tudo? Além dos grudentos clássicos “Breaking the Law” e “Living After Midnight”, com descarado acento pop, canções puramente heavy metal de qualidade, caso das grandiosas “Metal Gods”, “Steeler”, “Grinder” e da minha favorita, a pesada “Rapid Fire”, “parente” de antecessoras como “Exciter” (Stained Class) e “Running Wild” (Killing Machine). Ao menos para mim, “The Rage” adianta um pouco a “puxada de freio” em algumas faixas do posterior, Point of Entry (1981), enquanto “You Don’t Have to Be Old to Be Wise” mostra que o trabalho apresentado anos depois em Turbo(1986) não era tão inesperado assim. Acima de tudo, British Steel é um álbum importantíssimo não apenas para a carreira do Judas Priest, mas para o rumo que o heavy metal tomaria na década de 1980.

Eudes: Mais um bom disco do Judas. Competente, às vezes inspirado e até animado. Mas, meus caros, isto aqui se chama “Melhores de Todos os Tempos”.

Fernando: Junto com o primeiro disco do Iron Maiden, British Steel ajudou a moldar o heavy metal dos anos 1980 e, a exemplo de Back in Black, tem um tracklist matador, cheio de clássicos.

José Leonardo: Como já disse anteriormente: conheço pouquíssima coisa do Judas, por isso abstenho-me de comentar. Mas como a banda está presente em quase todas as listas de melhores, vou me aprofundar mais em seus trabalhos, principalmente nos citados por aqui. Contudo, se todas as faixas forem tão boas quanto o hino “Breaking the Law”, já é uma grande coisa!

Leonardo: Nos anos 1970, o Judas Priest foi uma banda bastante ousada, que apresentava diversas variações de estilo dentro de um mesmo álbum, indo do hard rock mais direto a viagens progressivas com bastante facilidade. Contudo, a partir deBritish Steel a banda passou a investir em músicas mais simples, com menos variações, apostando em riffs e melodias mais marcantes. E o resultado foi espetacular.British Steel fundiu tudo o que a banda tinha feito de melhor até então, com mais foco e objetividade do que outrora. Indo do hard rock de “Living After Midnight” ao proto-thrash de “Rapid Fire”, o disco ainda apresenta hinos como “United” e o maior sucesso da carreira da banda, a viciante “Breaking the Law”. Indispensável aos fãs de heavy metal.

Mairon: Sou fã do Judas Priest, mas nunca consegui entender por que British Steel é tão venerado pelos seus seguidores. Creio que os clássicos “Living After Midnight” e “Breaking the Law” sejam os principais responsáveis por tal comportamento, já que ambas são impactantes, mas, para um grupo que registrou “Sinner” e “Beyond the Realms of Death”, ter em seu currículo uma pobreza reggae batizada de “The Rage” não dá. “United” e “Metal Gods” são outros clássicos, mas que nunca me cativaram em estúdio. As melhores canções de British Steel para mim são as rápidas “Steeler” e “Rapid Fire”, a pesada “Grinder” e “You Don’t Have to Be Old to Be Wise”, essa principalmente pelo seu ritmo hard, além da citada “Breaking the Law”. Porém, é preciso dizer que foi com British Steel que o Judas criou sua representatividade nos Estados Unidos, com roupas de couro, tachas e toda a extravagância de palco que fez a banda finalmente reconhecida mundialmente, e só por isso dou meus aplausos ao LP, pelo qual simplesmente não tenho grande afeição.

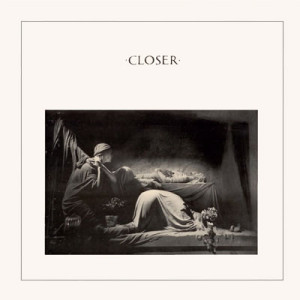

Joy Division – Closer (33 pontos)

Alex: Não tenho muito o que comentar sobre Closer pelo fato de não gostar da banda. Diante da história, ele é considerado a grande obra prima do grupo. A quem sofre de depressão e estiver passando por uma crise, não aconselho ouvir o disco. Desculpe o humor, mas para quem gosta do estilo e da banda, trata-se de um grande álbum.

Bernardo: Gravado sob uma abóbada de estuque especialmente construída para o registro do álbum, que pretendia imitar a ressonância acústica de uma capela,Closer tem o mérito de conseguir ser ainda mais soturno que seu antecessor,Unknown Pleasures (1979), e menos acessível ainda. Pegando o que já era inovador no álbum anterior, a banda foi mais fundo ainda na proposta e fez o ritmo percussivo da cozinha de Hook e Morris tocar em ritmo insistente, quase maníaco, casando com o som cortante da guitarra de Bernard Sumner, enquanto Ian Curtis, em seu canto do cisne, entrega algumas de suas melhores performances no seu estilo de baixo barítono, o que acrescentava a cada canção um clima sombrio, sufocante e dramático que, casado com o som que transformava a revolta punk em ressaca moral e expiação de angústias, a banda fez de Closer uma experiência intensa de se ouvir – pesada, incômoda e jamais relaxante. “Atrocity Exhibition” e “A Means to an End” representam perfeitamente a música de uma banda perturbadora, sem medo dos sentimentos sombrios e dos demônios interiores e, justamente por isso, verdadeira e original como poucas. Mais de 30 anos depois, cada nova audição é um novo nó na garganta.

Bruno: Ufa! Depois de Unknown Pleasures (1979) ter ficado de fora no ano anterior, achei que não teríamos Joy Division nas nossas listas. Ainda bem que me enganei. Apesar deste ser apontado com o grande registro da banda e ser o canto de cisne de Ian Curtis, prefiro a energia e crueza do disco de estreia. Mas é inegável a qualidade e impacto deste álbum. A depressão, a angústia e a melancolia que consumiam o vocalista do Joy Division – e posteriormente causariam sua morte – são onipresentes em suas nove faixas. A bateria sincopada (quase robótica) de Stephen Morris, as linhas de baixo agudas e grudentas de Peter Hook, os sintetizadores e as intervenções minimalistas de guitarra de Bernard Sumner e a voz de barítono de Curtis ditam todo o clima atmosférico do LP. A trinca que encerra a bolacha, formada por “Twenty Four Hours”, “The Eternal” e “Decades” são de uma tristeza doída, arrepiante. Dentre as coisas mais melancólicas já produzidas na música pop. Parecem marcar a despedida de Ian Curtis do mundo. Diz-se que suas canções eram uma maneira de ele pedir por ajuda, desesperadamente expressar sua angústia, e os próprios companheiros de banda não reconheceram o estado em que se encontrava o vocalista. Eles mesmos declararam acreditar que as letras de Curtis não eram nada além de arte. Nem a capa, que mostra um túmulo, parece ter alertado as pessoas à sua volta. Ele se suicidaria antes de o disco ser lançado.

Davi: Esse é aquele tipo de grupo sobre o qual já tinha lido a respeito trocentas vezes e nunca havia parado para ouvir. Muitos irão me criticar, mas não curti. Achei as músicas bem chatinhas. Já que a comparação (alimentada pela mídia) é inevitável e muito provavelmente será citada por nossos colegas… Prefiro Legião!! E com folga… Aliás, se Renato copiava Ian Curtis, este copiava Jim Morrison descaradamente. Várias linhas vocais daqui lembram o “lizard king”. E, mais uma vez, The Doors, para mim, ganha de goleada (parecida com a de Brasil x Alemanha).

Diogo: Ok, eu tenho que confessar: com essa folia toda de Copa do Mundo, dediquei tanto tempo a assistir partidas de futebol que acabei reduzindo muito meu número de horas diárias ouvindo música. Isso, obviamente, refletiu-se em minha dedicação para esta edição da série. Tanto é verdade que não cheguei a ouvir Closer antes da elaboração de minha lista particular, apesar de ter escutado seu antecessor, Unknown Pleasures, para o ano anterior. As breves audições que fiz a fim de escrever este comentário foram insuficientes para elaborar uma opinião mais terminativa, mas adianto que, apesar de hoje em dia o Joy Division não ser prato principal em meu cardápio musical (na verdade é aquele legume comido meio a contragosto), acredito que a banda apresentou no álbum material realmente novo e desafiador, não instrumentalmente, mas climaticamente, algo que influenciaria uma leva de artistas que, pelo menos hoje em dia, ainda considero bem mais interessantes. Admito, porém, que essa opinião pode mudar com o passar do tempo.

Eudes: Não consigo entender o que os amigos ouvem de tão cativante aqui. Melodias fracas, execuções primárias, que em certas bandas punk é charmoso, mas que aqui é apenas tedioso e atitude! Mas atitude é coisa não se ouve. Passo.

Fernando: Recentemente assisti ao filme que conta um pouco da história de Ian Curtis, chamado “Control” (2007). Por conta desse filme voltei a ouvir a banda depois de um tempão. Este álbum foi lançado um mês depois do suicídio de seu vocalista, e isso acabou dando uma aura totalmente estranha a ele.

José Leonardo: Lembro que, nos anos 1980, este disco, bem como a banda, era muito comentado e cultuado pela imprensa especializada, principalmente devido à trágica história de seu atormentado vocalista, Ian Curtis. Evidentemente, o disco não foi lançado aqui na época e era difícil conseguir cópias importadas. Mas um exemplar deste álbum caiu nas minhas mãos, acho que em 1984, através de um amigo que me emprestou. Levei o disco para casa e me lembro ter gostado, mas não achei nada de excepcional. Alguns anos depois o LP saiu em tiragem nacional. Também não me interessei em comprar e ficou por isso. Talvez eu ainda dê uma chance a ele, pois ele está sempre em listas de melhores discos dos anos 1980, bem como melhor da banda, que lançou apenas dois registros. Mas de uma coisa eu tenho certeza: deve ser infinitamente superior ao chatíssimo e descartável New Order, banda formada pelos remanescentes do Joy Division após a morte de seu vocalista.

Leonardo: Não é um estilo que me agrada, portanto, prefiro não opinar.

Mairon: Já tentei gostar de Joy Division, mas nunca consegui sentir tesão pelo que Ian Curtis e companhia fizeram. Se a morte de Curtis trouxe ao mundo o New Order como boa notícia, confesso que de Closer não tenho muito o que tirar de bom. Um álbum que considero inclusive pior que seu antecessor, Unknown Pleasures. Aguentar os seis minutos de barulhos inconsequentes, ritmos repetidos e a voz de Curtis em “Atrocity Exhibition”, ou “The Eternal”, “Heart and Soul”, “Colony” e “Decades”, essa que parece ter saído de Disco Voador (Arnaldo Baptista, 1987) por conta da voz arrastada de Curtis, a bateria programada e os teclados totalmente sintetizados, não é nada fácil. Dá para citar de bom as claras fontes de influências para o The Smiths (e consequentemente Legião Urbana) de “Passover”, “Twenty Four Hours” e “A Means to End”, e a salvação “Isolation”, na qual percebo as origens do synth pop do New Order. Será que a Legião Urbana vai pintar por aqui?

David Bowie – Scary Monsters (and Super Creeps) (32 pontos)

Alex: Outro artista do qual gosto muito da primeira fase de sua carreira. A fase dos anos 1980, considerada por muitos a “fase pop star”, não me agrada muito, mesmo com o estouro que foi o disco Let’s Dance (1983). Scary Monsters (and Super Creeps) é o último grande lançamento de Bowie e também o último pela gravadora RCA, sendo uma retrospectiva de seus 15 anos de carreira, trazendo grandes canções, como “Ashes to Ashes” e “Fashion”. Mais um álbum desta lista que não pode faltar em nenhuma discoteca.

Bernardo: Bowie saía da Trilogia de Berlim como um artista renascido e reimaginado, distante do passado folk do início de sua carreira e do rock and roll glam que o catapultou de vez ao sucesso mundial, praticando aqui a perfeita síntese do que era a new wave/pós-punk: o ritmo marcado, os riffs de guitarra minimalistas, as harmonias vocais grudentas e sedutoras e o uso intensivo dos sintetizadores inventando uma nova geração de estética sonora, identidade visual e mentalidade de época. Os destaques inegáveis são a melódica e cadenciada “Ashes to Ashes” e a pesada e estranha faixa-título, com bateria pesada, linhas melódicas em tom alto e vocais variados, caso que se repete em “Scream Like a Baby”, e a abertura e fechamento “It’s No Game”, faixas com a marca registrada de Bowie, com vocais ora falados, ora cantados, ora graves, sérios e sisudos, ora altos, pronunciados e explosivos. Bowie, não apenas o camaleão, mas o verdadeiro sincretista da música, referencia e recria para gerar música nova, moderna e influente – quando resolveu trazer krautrock, eletrônica, pós-punk e new wave para a sua bagagem já consistente de folk, glam rock e funk/soul, expandia-se cada vez mais a importância de um dos artistas mais completos do rock.

Bruno: Confesso que, entre os discos clássicos de Bowie, este e Lodger (1979) são os que mais carecem de audições de minha parte. Mas lembro de ter gostado bastante deste aqui, o primeiro após a Trilogia de Berlim, quando o camaleão entrou em uma nova fase, com um álbum mais calcado no pós-punk, mas ainda manteve alguns elementos dos trabalhos anteriores. O cara mais uma vez mostrou sua genialidade, ao mesmo tempo que conseguiu inovar e adaptar seu som ao que estava em vigência na época, sempre soando atual e antenado.

Davi: O camaleão do rock talvez seja um dos artistas mais criativos dentro do gênero. Em seu primeiro álbum pós-Trilogia Berlim, nos entregou um LP com arranjos bem diversificados. Considero-o um bom disco, mas não genial. Destaque para o ótimo trabalho de guitarra de Robert Fripp.

Diogo: Fazer um disco como Scary Monsters (and Super Creeps) não é pra quem quer, mas pra quem pode. Afinal, tendo transitado por territórios tão distintos, mesmo assim Bowie conseguiu apresentar algo que soava totalmente fresco. Como bônus, recuperou o sucesso perdido durante a criativa porém pouco bem sucedida comercialmente fase conhecida como “Trilogia Berlim”. Não foi à toa, afinal, além de serem musicalmente exuberantes, diversas canções soam perfeitamente radiofônicas, mesmo sem fazer concessões explícitas a algum formato. A faixa-título, minha favorita, traz o guitarrista Robert Fripp (King Crimson) em inspiradíssima performance, soando agressiva e irônica ao mesmo tempo; enquanto a inteligentíssima “Ashes to Ashes” expressa melancolia de maneira ímpar e traz a já conhecida formação com Carlos Alomar (guitarra), George Murray (baixo) e Dennis Davis (bateria) mostrando o habitual talento. Em geral, Scary Monsters apresenta, além de um grupo desafiador e na ponta dos cascos, uma produção em nível elevadíssimo, trabalhando texturas sonoras de modo a fazer inveja em muita gente, mérito também do grande produtor Tony Visconti, um dos maiores parceiros de Bowie em sua longa carreira. Não posso deixar de destacar também sua capacidade vocal, que cada vez mais impressionava com sua versatilidade, alternando na mesma canção diferentes estilos e até mesmo emulando sotaques. Um verdadeiro intérprete na mais exigente das definições. Foi por bem pouco que Scary Monsters não entrou em minha lista pessoal.

Eudes: É bom, mas não entendo por que tudo que Bowie lançou deva ser considerado top 10. Pelo menos para mim, é um disco para ouvir com prazer, mas não muito mais do que isso.

Fernando: Talvez o último grande disco de David Bowie. Depois dele, só The Next Day, do ano passado, consegue fazer jus ao seu trabalho dos anos 1970.

José Leonardo: Este disco foi para mim o último trabalho relevante de David Bowie. Isso não quer dizer que ele não fez bons trabalhos depois disso, mas Scary Monstersrealmente é o último mais importante de sua imensa discografia. Embora Scary Monsters tenha sido lançado em 1980, é muito mais um produto dos anos 1970, e até poderia ser caracterizado como um amálgama de todos os vários estilos que Bowie experimentou durante essa década. O último álbum clássico de Bowie é pontuado pelo super clássico hit “Ashes to Ashes”, um som realmente diferente e inovador. O outro grande sucesso é “Fashion”, uma música mais pop e funky, que antecipa sua musicalidade na década de 1980, com a guitarra esquizóide de Robert Fripp se destacando. “Up the Hill Backwards”, “Teenage Wildlife”, e “Because You’re Young” também se destacam, assim como a perturbadora faixa-título. Além de Fripp, temos também a participação de Pete Townshend (The Who) e Roy Bittan (da banda de Bruce Springsteen), bem como o núcleo básico de músicos que tocaram em seus discos nos anos anteriores: o guitarrista Carlos Alomar, o baterista Dennis Davis e o baixista George Murray. Enfim, recomendado para qualquer fã do cara, embora eu obviamente recomendaria que as pessoas começem a sua coleção de Bowie com álbuns anteriores, como Hunky Dory (1971), Ziggy Stardust (1972), Aladdin Sane (1973), The Man Who Sold the World (1970), Station to Station (1976), Diamond Dogs (1974),Low (1977) e “Heroes” (1977), por exemplo.

Leonardo: Atualizando sua sonoridade dos anos 1970 para a década seguinte, Scary Monsters mescla o uso de sintetizadores e teclados com o glam rock mais clássico de seus discos anteriores, culminando em uma audição bastante agradável, ainda que nada inovadora.

Mairon: Mazah!! Deus David Bowie surpreendendo novamente. Scary Monsters (and Super Creeps) é o álbum de transição da carreira de Bowie que mais deu certo. Afinal, contando com a clássica “Ashes to Ashes” e o hino pop “Fashion”, não há como não resistir. Mas Scary Monsters não sobrevive somente disso. O álbum todo é perfeito, como comprovam a alucinante faixa-título, mais um atestado da genialidade de Bowie para compor grandes refrãos, a pesada “Scream Like Baby”, com citações para canções de Low e “Heroes”, as distintas versões da arregaçante “It’s No Game”, que poderiam facilmente estar em Lodger ou “Heroes”, e o delicioso embalo pop da esquecida “Up the Hill Backwards”, contando com a guitarra de Robert Fripp, que também abrilhanta “Teenage Wildlife” e “Kingdom Come”, canções tipicamente Bowie anos 1980, mas com a marca da guitarra esquizóide de Fripp. Outro gigante da guitarra apresenta-se em “Because You’re Young”, no caso Pete Townshed (The Who), que faz dessa a melhor canção do LP, e que mostra como Bowie sobreviveu ao período alemão, afastando-se das drogas e preparando-se para criar o melhor lançamento pop de todos os tempos, fato que ocorreu três anos depois deste belíssimo disco, que, surpreendentemente para mim, está nesta lista, já que julguei mal meus colegas consultores, e não conseguia imaginar que Bowie tinha tanto apreço por aqui.

Bruce Springsteen – The River (30 pontos)

Alex: Não tenho o que comentar. Admiro Bruce por sua grande carreira e contribuição para o rock, porém eu gosto somente de algumas músicas suas, e este disco posso dizer que mal ouvi.

Bernardo: Êta fase iluminada essa do patrão! The River traz nada mais nada menos que vinte músicas em dois discos, em um álbum que reparte momentos de pura animação com outros mais introspectivos, fazendo aquele rock vistoso que tem momento de pura catarse em “Hungry Heart”, com sua harmonia vocal e linha de teclado pra lá de melódicas e emotivas, assim como a abertura “The Ties that Bind”, com seu inesquecível riff de guitarra. E como deixar de mencionar a faixa-título, crescendo a cada minuto em emoção e ritmo até virar uma belíssima power ballad? O segundo disco não deixa por menos – “I’m a Rocker” é uma daquelas músicas que servem pra animar até defunto e os oito minutos fora de série de “Drive All Night”, com a voz rouca de Bruce adornada com muita sutileza pelos teclados e pelo saxofone sobrenatural de Clarence Clemons, sempre arrebatador e nunca moroso. Pouca gente pode.

Bruno: The River representa um apanhado de tudo que o Boss tinha realizado até então. Rocks de arena, baladas sofridas e hinos proletários, tudo com a sempre primorosa execução da E Street Band. É o disco que contem “Hungry Heart”, que havia sido composta para os Ramones, por pedido de Joey, após um encontro entre os dois em Nova York, mas a colaboração acabou vetada pelo produtor de Springsteen. Apesar de considerá-lo um tanto quanto cansativo pela sua duração (o segundo disco é desnecessário e fica bem abaixo do primeiro), The River é um dos trabalhos do chefe que mais me agradam, com boas melodias e uma abordagem mais “pra cima”, ao contrário de seu antecessor, Darkness on the Edge of Town (1978).

Davi: Para a gravação de The River, Bruce Springsteen pegou os músicos de sua banda, levou-os para o estúdio e gravou o disco como se estivesse fazendo uma apresentação. Queria levar o som que a E Street Band tirava no palco para os discos. E deu certo. Em 20 músicas, distribuídas em um LP duplo, trouxe tudo aquilo que tinha nas apresentações. Momentos alegres, momentos sombrios. Vocais cantados à flor da pele. Belo disco! Destaque para “Two Hearts”, “Hungry Heart” e “Ramrod”.

Diogo: A posição de Heaven and Hell no topo desta lista é, mais que compreensível, merecida. Isso não impede, porém, que eu continue considerando The River o melhor disco lançado em 1980. Sou suspeitíssimo para afirmar isso, mas o que vou fazer se Bruce Springsteen lançou um álbum duplo em 1980, com 20 músicas cuja maioria é de qualidade elevadíssima? A faixa-título, por exemplo, talvez seja o mais assombroso exemplo do alto nível atingido por Bruce como contador de histórias não apenas através de suas letras, mas de canções que combinam perfeitamente com os sentimentos transmitidos. Nessa mesma linha, a melancólica “Independence Day”, que aborda explicitamente a relação conturbada com seu pai, “Stolen Car” e “Wreck on the Highway”, também destacam-se com pujança. As duas últimas, inclusive, adiantam em parte o estilo minimalista e introspectivo que daria a tônica do disco seguinte, o aclamado Nebraska (1982). “Drive All Night”, por sua vez, dá orgulhosa continuidade à linhagem de épicos como “Racing in the Street” (Darkness on the Edge of Town) e “Backstreets” (Born to Run, 1975), assim como “Point Blank” . São tantas faixas que merecem citação especial que ficaria extenso demais desenvolver comentários, então resumo-me a afirmar que “The Ties that Bind”, “Jackson Cage” e “Out in the Street” estão entre os rocks mais enérgicos que Bruce já ofereceu. “Sherry Darling”, “Two Hearts”, “You Can Look (But You Better Not Touch)” e “Ramrod” explicitam sua ligação com o rock dos anos 1950, enquanto “Fade Away” e “The Price You Pay” são baladas de grande categoria. Não poderia deixar de mencionar ainda o primeiro hit single da carreira de Springsteen, a fenomenal e emocionante “Hungry Heart”, exalando uma sensibilidade pop das mais saudáveis e apontando o caminho que seria seguido em grandes sucessos de seu álbum mais famoso, Born in the USA (1984).

Eudes: Bom disco de Bruce, mas não vejo por que, depois de, com justiça, laurear Darkness on the Edge of Town, repetir a dose com sua continuação que, no que pese as boas canções, nos traz o que já tínhamos desde Darkness.Nebraska merecerá mais do que este penetrar no prestigiado top 10 da Consultoria.

Fernando: Sei da importância deste disco para a carreira do patrão, mas não consigo gostar tanto dele quando dos anteriores. Não sei se é porque ainda não consegui absorver todas as músicas deste disco duplo.

José Leonardo: Como já disse anteriormente: conheço pouquíssima coisa do Boss, por isso abstenho-me de comentar. Mas como Bruce está presente em quase todas as listas de melhores, vou me aprofundar mais em seus trabalhos, principalmente os citados por aqui.

Leonardo: Mais uma bela coleção de composições de Bruce Springsteen, desta vez espalhadas em um disco duplo. Entre baladas e rocks mais cadenciados, destaco “Out in the Street”, mais acelerada e dona de uma melodia marcante.